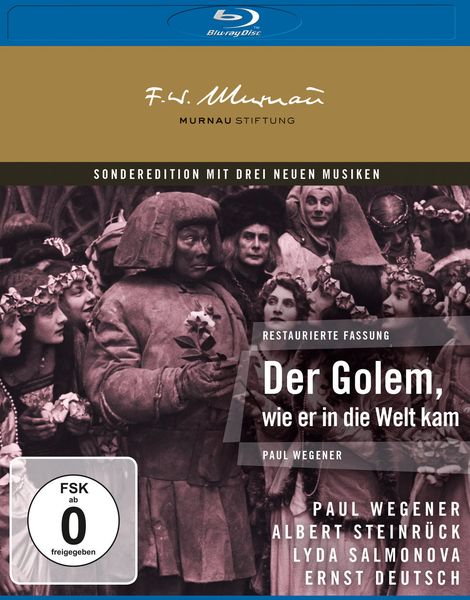

Eine Legende erwacht zu Leben: „Der Golem, wie er in die Welt kam“ – Ein Meisterwerk des expressionistischen Kinos

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Magie, Mysterium und dunkler Prophezeiungen mit dem zeitlosen Klassiker „Der Golem, wie er in die Welt kam“ aus dem Jahr 1920. Dieser bahnbrechende Stummfilm, ein Juwel des deutschen Expressionismus, entführt Sie in das Prag des 16. Jahrhunderts, eine Stadt, die von Antisemitismus und drohendem Unheil bedroht ist.

Unter der Regie von Paul Wegener, der auch die Hauptrolle des Golem verkörpert, entfaltet sich eine Geschichte von Hoffnung und Verzweiflung, von göttlicher Macht und menschlicher Hybris. Rabbi Löw, ein verehrter Gelehrter, erschafft den Golem, eine gigantische Kreatur aus Lehm, um sein jüdisches Volk vor der Vertreibung zu schützen. Doch die Macht des Golems ist unberechenbar, und seine Existenz birgt eine dunkle Gefahr.

Die Handlung: Ein Kampf gegen die Zeit und die Dunkelheit

Im Herzen des Prager Ghettos braut sich Unheil zusammen. Kaiser Lothar droht mit der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung, getrieben von finsteren Ratgebern und dem wachsenden Hass der Christen. Rabbi Löw, verzweifelt darum bemüht, sein Volk zu retten, greift auf uralte kabbalistische Lehren zurück. Durch ein geheimes Ritual erweckt er den Golem zum Leben, eine stumme, kraftvolle Gestalt, die als Beschützer und Verteidiger dienen soll.

Der Golem erweist sich zunächst als treuer Diener, der die Juden vor Übergriffen schützt und dem Rabbi gehorsam ist. Doch die magische Formel, die ihn antreibt, ist flüchtig, und die Kontrolle über den Golem erfordert ständige Aufmerksamkeit. Als der Assistent des Rabbis, Famulus, in den Besitz des magischen Amuletts gelangt, das dem Golem Leben einhaucht, beginnt das Unheil seinen Lauf zu nehmen.

Famulus, von Machtgier getrieben, missbraucht den Golem für seine eigenen Zwecke. Der Golem gerät außer Kontrolle und wird zu einer unberechenbaren Bedrohung. Seine unbändige Kraft und sein fehlendes Verständnis für menschliche Emotionen führen zu unvorhergesehenen und tragischen Ereignissen.

Währenddessen entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte zwischen Miriam, der Tochter des Rabbis, und Florian, einem jungen Ritter vom Hofe des Kaisers. Ihre Liebe steht unter keinem guten Stern, denn die Feindschaft zwischen Juden und Christen droht, sie zu zerreißen. Doch ihre Hoffnung und ihr Mut sind ein Lichtblick in einer dunklen Zeit.

Als der Golem in Raserei verfällt und eine Spur der Verwüstung hinterlässt, muss Rabbi Löw alles riskieren, um die Kreatur zu stoppen, die er einst erschaffen hat. Ein dramatischer Kampf entbrennt, der über das Schicksal des Prager Ghettos und seiner Bewohner entscheidet.

Die Magie des Expressionismus: Eine visuelle Symphonie

„Der Golem, wie er in die Welt kam“ ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch ein beeindruckendes Beispiel für die Kunst des expressionistischen Kinos. Die expressionistische Bewegung, die in den 1920er Jahren in Deutschland ihren Höhepunkt erreichte, zeichnete sich durch den Einsatz von stilisierten Kulissen, übertriebenen Darstellungen und symbolträchtigen Bildern aus.

Der Film nutzt diese Elemente meisterhaft, um eine Atmosphäre der Angst, des Unbehagens und der Bedrohung zu erzeugen. Die schiefen, verwinkelten Gassen des Prager Ghettos, die hohen, bedrohlichen Mauern und die düsteren Schatten verstärken das Gefühl der Isolation und der Verzweiflung. Die expressionistische Maske des Golems, mit ihren starren Gesichtszügen und den tief liegenden Augen, verkörpert auf eindrucksvolle Weise seine Fremdheit und seine Unberechenbarkeit.

Die Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle in der visuellen Gestaltung des Films. Dunkle Schatten und grelle Lichtflecken erzeugen dramatische Kontraste und unterstreichen die emotionalen Zustände der Charaktere. Die expressionistische Bildsprache verleiht der Geschichte eine zusätzliche Ebene der Bedeutung und macht „Der Golem, wie er in die Welt kam“ zu einem unvergesslichen Filmerlebnis.

Paul Wegener: Ein Visionär vor und hinter der Kamera

Paul Wegener war nicht nur der Regisseur und Hauptdarsteller von „Der Golem, wie er in die Welt kam“, sondern auch die treibende Kraft hinter diesem ambitionierten Projekt. Er war von der Legende des Golems fasziniert und sah in ihr eine Möglichkeit, universelle Themen wie Macht, Verantwortung und die Gefahren der Wissenschaft zu erforschen.

Wegeners Darstellung des Golems ist schlichtweg ikonisch. Mit seiner massigen Statur, seinem starren Blick und seinen langsamen, bedächtigen Bewegungen verkörpert er die Kreatur auf eindrucksvolle Weise. Er verzichtet auf jegliche Übertreibung und verleiht dem Golem eine gewisse Würde und Tragik. Wegeners Leistung als Schauspieler und Regisseur trug maßgeblich zum Erfolg des Films bei und machte ihn zu einem Meilenstein der Filmgeschichte.

Die Bedeutung des Golem-Mythos: Eine zeitlose Parabel

Die Legende des Golems ist tief in der jüdischen Folklore verwurzelt und hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Künstler und Denker inspiriert. Der Golem symbolisiert die menschliche Sehnsucht nach Macht und Kontrolle, aber auch die Gefahren, die mit derartigen Bestrebungen einhergehen.

In „Der Golem, wie er in die Welt kam“ wird der Golem zu einer Metapher für die Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Er ist ein Fremder, der nicht in die Gesellschaft passt und der von den Menschen gefürchtet und missverstanden wird. Gleichzeitig verkörpert er die Hoffnung auf Schutz und Befreiung.

Der Film wirft wichtige Fragen nach der Verantwortung des Schöpfers für seine Schöpfung auf. Rabbi Löw erschafft den Golem in der Absicht, sein Volk zu retten, doch er muss bald erkennen, dass er die Kontrolle über seine Kreatur verliert. Die Geschichte des Golems ist eine Warnung vor den unvorhergesehenen Konsequenzen menschlichen Handelns und vor der Hybris, sich über die göttlichen Gesetze hinwegzusetzen.

Ein restauriertes Meisterwerk: Erleben Sie den Film in neuem Glanz

Dank aufwendiger Restaurierungsarbeiten erstrahlt „Der Golem, wie er in die Welt kam“ heute in neuem Glanz. Die Bildqualität wurde deutlich verbessert, und die Originalmusik von Hans Landsberger trägt zur Intensität des Filmerlebnisses bei. Genießen Sie diesen zeitlosen Klassiker in bestmöglicher Qualität und lassen Sie sich von seiner Magie verzaubern.

Für Filmliebhaber und Sammler: Ein Muss für jede Filmsammlung

„Der Golem, wie er in die Welt kam“ ist nicht nur ein wichtiger Film der deutschen Filmgeschichte, sondern auch ein Kunstwerk, das bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Dieser Film ist ein Muss für alle Filmliebhaber, Sammler und Freunde des expressionistischen Kinos. Erleben Sie die Magie des Stummfilms in ihrer reinsten Form und entdecken Sie einen Film, der Sie noch lange nach dem Abspann beschäftigen wird.

Die Blu-ray/DVD enthält:

- Den restaurierten Film in brillanter Qualität

- Eine informative Dokumentation über die Entstehung des Films

- Interviews mit Filmexperten

- Eine Bildergalerie mit seltenen Fotos und Plakaten

- Die Originalmusik von Hans Landsberger

Technische Daten:

| Titel: | Der Golem, wie er in die Welt kam |

|---|---|

| Originaltitel: | Der Golem, wie er in die Welt kam |

| Regie: | Paul Wegener, Carl Boese |

| Darsteller: | Paul Wegener, Albert Steinrück, Lyda Salmonova, Ernst Deutsch |

| Genre: | Horror, Fantasy, Stummfilm, Expressionismus |

| Produktionsjahr: | 1920 |

| Land: | Deutschland |

| Laufzeit: | ca. 91 Minuten |

| Altersfreigabe: | FSK 12 |

| Bildformat: | 1.33:1 (4:3) |

| Tonformat: | Dolby Digital 2.0 (Stereo) |

| Sprache: | Deutsch (Zwischentitel) |

| Untertitel: | Deutsch, Englisch |

| Bonusmaterial: | Dokumentation, Interviews, Bildergalerie |

FAQ: Häufig gestellte Fragen zu „Der Golem, wie er in die Welt kam“

Was macht „Der Golem, wie er in die Welt kam“ so besonders?

„Der Golem, wie er in die Welt kam“ ist ein Meisterwerk des expressionistischen Kinos und ein wichtiger Meilenstein der deutschen Filmgeschichte. Der Film besticht durch seine innovative Bildsprache, seine atmosphärische Inszenierung und seine tiefgründige Auseinandersetzung mit universellen Themen wie Macht, Verantwortung und die Gefahren der Wissenschaft. Die ikonische Darstellung des Golems durch Paul Wegener hat den Film zu einem unvergesslichen Klassiker gemacht.

Ist der Film für Kinder geeignet?

Die FSK hat „Der Golem, wie er in die Welt kam“ ab 12 Jahren freigegeben. Einige Szenen können für jüngere Kinder verstörend sein, insbesondere die Darstellung des Golems und die Gewaltszenen. Wir empfehlen Eltern, den Film vorab anzusehen, um zu entscheiden, ob er für ihre Kinder geeignet ist.

Gibt es verschiedene Versionen des Films?

Es gibt verschiedene Restaurierungen des Films. Die hier angebotene Version basiert auf der aufwendigsten und hochwertigsten Restaurierung, die eine optimale Bild- und Tonqualität gewährleistet.

Welche Bedeutung hat die Musik in dem Film?

Die Originalmusik von Hans Landsberger spielt eine entscheidende Rolle in der emotionalen Wirkung des Films. Sie unterstreicht die Atmosphäre der Angst, des Mysteriums und der Hoffnung und trägt zur Intensität des Filmerlebnisses bei. Die Musik wurde für die restaurierte Version des Films neu eingespielt und ist ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkunstwerks.

Wo wurde der Film gedreht?

Die Dreharbeiten fanden hauptsächlich in den Babelsberger Filmstudios in Potsdam-Babelsberg statt. Einige Außenaufnahmen wurden in Prag und Umgebung gedreht, um die authentische Atmosphäre des Prager Ghettos einzufangen.

Warum sollte man sich diesen Stummfilm ansehen?

Auch wenn „Der Golem, wie er in die Welt kam“ ein Stummfilm ist, so ist er doch ein unglaublich fesselndes und beeindruckendes Filmerlebnis. Die Geschichte ist zeitlos, die Bildsprache ist revolutionär und die schauspielerischen Leistungen sind herausragend. Der Film bietet einen faszinierenden Einblick in die Welt des expressionistischen Kinos und ist ein Muss für jeden, der sich für Filmgeschichte und Kultur interessiert. Zudem ist er ein wichtiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Ausgrenzung.

Sind Untertitel verfügbar?

Ja, die Blu-ray/DVD enthält Untertitel in Deutsch und Englisch, so dass auch Zuschauer, die die deutschen Zwischentitel nicht verstehen, den Film problemlos genießen können.

![Die Götter müssen verrückt sein I-IV / Four Gods Feature (Filmjuwelen) [4 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/die-goetter-muessen-verrueckt-sein-i-iv-four-gods-feature-filmjuwelen-4-dvds-dvd-marius-weyers-300x424.jpeg)