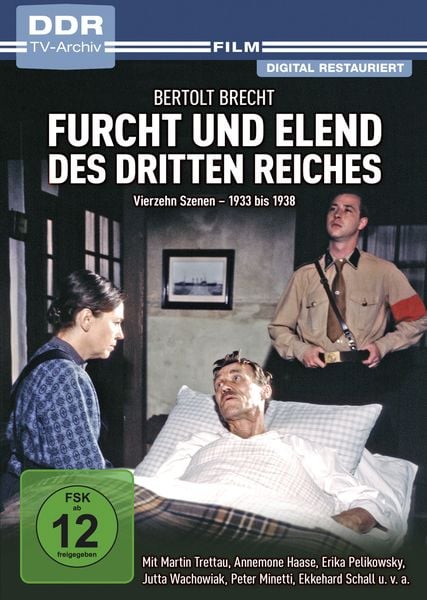

Ein erschütterndes Zeugnis einer dunklen Epoche: „Furcht und Elend des Dritten Reiches“

Erleben Sie Bertolt Brechts zeitloses Meisterwerk „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ in einer Inszenierung, die unter die Haut geht. Dieser Film ist mehr als nur eine Adaption eines Theaterstücks; er ist ein Fenster in die Seelen der Menschen, die in einer Zeit der Angst und des Terrors lebten. Ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die von Ideologie und Propaganda zerfressen wurde. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Misstrauen, Denunziation und die ständige Bedrohung durch das Regime den Alltag bestimmten.

Der Film präsentiert eine Reihe von miteinander verwobenen Episoden, die das Leben verschiedener Bevölkerungsgruppen während der Herrschaft der Nationalsozialisten beleuchten. Von Arbeitern und Intellektuellen über Richter und Professoren bis hin zu jüdischen Familien und Widerstandskämpfern – wir begegnen Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, die auf unterschiedliche Weise mit den Herausforderungen und Gefahren des Regimes konfrontiert werden.

Lassen Sie sich von den intensiven Darstellungen der Schauspieler mitreißen, die die Zerrissenheit, die Verzweiflung und den Mut der Menschen in dieser dunklen Zeit auf eindringliche Weise verkörpern. „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ ist ein Film, der zum Nachdenken anregt, der berührt und der uns daran erinnert, wie wichtig es ist, die Freiheit zu verteidigen und sich gegen jede Form von Unterdrückung zu stellen. Ein Film, der uns mahnt, wachsam zu sein und aus der Geschichte zu lernen.

Die Episoden: Ein Kaleidoskop des Lebens unter der Nazi-Herrschaft

Der Film ist in einzelne Episoden unterteilt, die jeweils einen spezifischen Aspekt des Lebens im Dritten Reich beleuchten. Diese Episoden sind wie Mosaiksteine, die sich zu einem Gesamtbild der Angst, der Verzweiflung und des Widerstands zusammensetzen.

Die Angst der Professoren

Diese Episode zeigt, wie die Ideologie des Nationalsozialismus in die Universitäten eindringt und die Meinungsfreiheit der Professoren unterdrückt. Ein Professor, der einst für seine liberalen Ansichten bekannt war, wird gezwungen, seine Überzeugungen zu verraten, um seine Karriere und seine Existenz zu sichern. Die Angst vor Denunziation und die Sorge um die Zukunft seiner Familie lassen ihn zu einem Kollaborateur werden.

Die Denunziation

Eine erschütternde Darstellung der allgegenwärtigen Denunziationskultur. Eine Nachbarin, getrieben von Neid und Missgunst, bezichtigt eine jüdische Familie fälschlicherweise, um sich Vorteile zu verschaffen. Die Szene verdeutlicht, wie das Regime das Misstrauen zwischen den Menschen säte und die Gesellschaft vergiftete.

Der Spitzel

Ein Arbeiter wird von der Gestapo gezwungen, seine Kollegen auszuspionieren. Zerrissen zwischen seiner Loyalität zu seinen Freunden und der Angst vor den Konsequenzen, wenn er sich weigert, gerät er in einen moralischen Konflikt, der ihn zu zerbrechen droht. Die Episode zeigt, wie das Regime selbst die einfachen Menschen zu Werkzeugen der Unterdrückung machte.

Die jüdische Frau

Eine jüdische Frau versucht verzweifelt, Deutschland zu verlassen, um der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen. Sie ist mit Bürokratie, Ablehnung und offener Feindseligkeit konfrontiert. Die Episode ist ein schmerzhafter Einblick in das Leid und die Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung im Dritten Reich.

Der Widerstand

Eine Gruppe von Widerstandskämpfern plant Sabotageakte gegen das Regime. Sie riskieren ihr Leben, um ein Zeichen gegen die Unterdrückung zu setzen und Hoffnung zu verbreiten. Die Episode ist ein Tribut an den Mut und die Entschlossenheit der Menschen, die sich dem Terror widersetzten.

Diese und weitere Episoden bilden ein komplexes und vielschichtiges Bild des Lebens im Dritten Reich. Sie zeigen die unterschiedlichen Formen der Anpassung, der Kollaboration, des Widerstands und der Verzweiflung, die die Menschen in dieser dunklen Zeit prägten.

Die Inszenierung: Authentizität und Intensität

Die Inszenierung von „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ zeichnet sich durch ihre Authentizität und Intensität aus. Die Regie legt großen Wert auf die detailgetreue Darstellung der historischen Hintergründe und die glaubwürdige Verkörperung der Charaktere.

Die Schauspieler

Die Schauspielerische Leistung ist herausragend. Die Darsteller verkörpern ihre Rollen mit großer Leidenschaft und Überzeugung. Sie vermitteln die Angst, die Verzweiflung, aber auch den Mut und die Hoffnung der Menschen im Dritten Reich auf eindringliche Weise. Ihre Darstellung macht die Figuren lebendig und lässt den Zuschauer mit ihnen mitfühlen.

Das Bühnenbild und die Kostüme

Das Bühnenbild und die Kostüme sind authentisch und tragen maßgeblich zur Atmosphäre des Films bei. Die detailgetreue Gestaltung der Schauplätze und die passenden Kostüme versetzen den Zuschauer in die Zeit des Dritten Reiches und lassen ihn die Realität dieser Epoche hautnah erleben.

Die Musik

Die Musik untermalt die Handlung auf subtile und effektive Weise. Sie verstärkt die emotionalen Momente und trägt dazu bei, die Atmosphäre der Angst und der Unterdrückung zu vermitteln. Die Musik ist dabei nie aufdringlich, sondern unterstützt die Inszenierung und vertieft die Wirkung des Films.

Die Bedeutung des Films: Eine Mahnung für die Gegenwart

„Furcht und Elend des Dritten Reiches“ ist mehr als nur ein historisches Drama. Der Film ist eine Mahnung für die Gegenwart und eine Aufforderung, aus der Geschichte zu lernen. Er zeigt, wie schnell eine Gesellschaft von Ideologie und Propaganda manipuliert werden kann und wie wichtig es ist, die Freiheit zu verteidigen und sich gegen jede Form von Unterdrückung zu stellen.

Der Film regt zum Nachdenken über die Mechanismen von Macht und Gewalt an. Er zeigt, wie Angst und Misstrauen die Gesellschaft zersetzen können und wie wichtig es ist, Zusammenhalt und Solidarität zu bewahren. Er erinnert uns daran, dass jeder Einzelne eine Verantwortung trägt, sich für eine gerechte und friedliche Welt einzusetzen.

„Furcht und Elend des Dritten Reiches“ ist ein Film, der uns nicht gleichgültig lässt. Er berührt, er schockiert, er regt zum Nachdenken an. Er ist ein wichtiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und ein Mahnmal gegen das Vergessen.

Für wen ist dieser Film geeignet?

Dieser Film ist besonders geeignet für:

- Geschichtsinteressierte

- Politisch engagierte Menschen

- Schüler und Studenten

- Lehrer und Dozenten

- Alle, die sich mit den Themen Nationalsozialismus, Krieg und Widerstand auseinandersetzen möchten

Der Film ist aufgrund seiner Thematik und seiner intensiven Darstellung nicht für ein junges Publikum geeignet. Er kann jedoch eine wertvolle Grundlage für Diskussionen und Auseinandersetzungen mit der deutschen Geschichte bieten.

Bestellen Sie jetzt Ihr Exemplar und sichern Sie sich ein wichtiges Stück Zeitgeschichte!

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diesen bedeutenden Film zu sehen und sich mit den Schrecken des Dritten Reiches auseinanderzusetzen. Bestellen Sie jetzt Ihr Exemplar von „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ und tragen Sie dazu bei, dass die Erinnerung an diese dunkle Zeit nicht verblasst. Ein Film, der Sie berühren, zum Nachdenken anregen und Ihnen die Augen für die Bedeutung von Freiheit und Demokratie öffnen wird.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Auf welcher literarischen Vorlage basiert der Film?

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ von Bertolt Brecht. Das Stück wurde zwischen 1935 und 1938 im Exil geschrieben und besteht aus einer Reihe von Szenen, die das Leben in Deutschland unter der Nazi-Herrschaft darstellen.

Welche historischen Ereignisse werden im Film behandelt?

Der Film behandelt eine Vielzahl von historischen Ereignissen und Aspekten des Lebens im Dritten Reich, darunter:

- Die Machtergreifung der Nationalsozialisten

- Die Verfolgung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung

- Die Einführung der Nürnberger Gesetze

- Die Gleichschaltung der Gesellschaft

- Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit

- Die Denunziationskultur

- Der Widerstand gegen das Regime

- Die Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg

Welche Altersfreigabe hat der Film?

Die Altersfreigabe des Films ist in der Regel ab 16 Jahren, da er aufgrund seiner Thematik und seiner Darstellung von Gewalt und Leid nicht für jüngere Zuschauer geeignet ist. Bitte beachten Sie die Angaben auf der DVD-Hülle oder der Streaming-Plattform.

Gibt es Bonusmaterial auf der DVD oder Blu-ray?

Das Bonusmaterial auf der DVD oder Blu-ray kann je nach Ausgabe variieren. Häufig enthalten sind jedoch:

- Interviews mit den Schauspielern und der Regie

- Hinter den Kulissen-Aufnahmen

- Dokumentationen über Bertolt Brecht und das Theaterstück

- Historische Hintergrundinformationen zum Dritten Reich

- Ein Booklet mit zusätzlichen Informationen

Wo kann ich den Film legal streamen?

Die Verfügbarkeit des Films auf Streaming-Plattformen kann variieren. Bitte informieren Sie sich auf den gängigen Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video, Netflix, oder ähnlichen Plattformen über die aktuelle Verfügbarkeit.

Ist der Film auch in anderen Sprachen verfügbar?

In der Regel ist der Film in der Originalsprache Deutsch mit optionalen Untertiteln in verschiedenen Sprachen verfügbar. Einige Ausgaben bieten auch synchronisierte Fassungen in anderen Sprachen an. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der DVD-Hülle oder der Streaming-Plattform.

![Inga Lindström Collection 10 [3 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/inga-lindstroem-collection-10-3-dvds-dvd-julia-maria-koehler-300x423.jpeg)