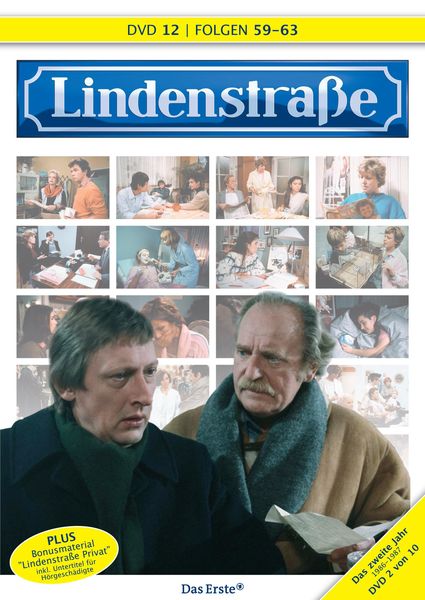

Willkommen in der Lindenstraße: Ein Stück Deutschland für Ihr Wohnzimmer

Die Lindenstraße – ein Name, der für viele ein Stück Heimat, für andere ein Spiegelbild der Gesellschaft und für wieder andere einfach nur ein unterhaltsamer Fernsehabend bedeutet. Über Jahrzehnte hinweg hat diese Kultserie die deutsche Fernsehlandschaft geprägt und Generationen von Zuschauern begleitet. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Geschichten, Emotionen und unvergesslicher Charaktere, die die Lindenstraße zu dem gemacht haben, was sie ist: Ein einzigartiges Phänomen.

Erleben Sie die Höhen und Tiefen des Lebens, die Freuden und Sorgen, die Liebe und den Verlust – alles eingefangen in den Mauern der Lindenstraße 3. Diese Serie ist mehr als nur Unterhaltung; sie ist ein Fenster in die deutsche Seele, ein Abbild der gesellschaftlichen Veränderungen und ein Ort, an dem jeder willkommen ist.

Was macht die Lindenstraße so besonders?

Die Lindenstraße ist keine gewöhnliche Serie. Sie ist ein lebendiges, atmendes Gebilde, das sich ständig weiterentwickelt und dabei immer am Puls der Zeit bleibt. Hier sind einige Gründe, warum die Lindenstraße so viele Menschen begeistert hat:

- Authentische Charaktere: Die Bewohner der Lindenstraße sind keine perfekten Helden oder strahlenden Vorbilder. Sie sind Menschen wie du und ich, mit Fehlern, Schwächen und Träumen. Gerade diese Authentizität macht sie so nahbar und liebenswert.

- Relevante Themen: Die Lindenstraße scheut sich nicht, schwierige und kontroverse Themen anzusprechen. Von politischen Debatten über soziale Ungerechtigkeit bis hin zu persönlichen Krisen – die Serie nimmt kein Blatt vor den Mund und regt zum Nachdenken an.

- Realitätsnahe Geschichten: Die Geschichten in der Lindenstraße sind oft inspiriert vom wahren Leben. Sie spiegeln die Herausforderungen und Freuden des Alltags wider und zeigen, dass man mit Problemen nicht allein ist.

- Kontinuität und Wandel: Die Lindenstraße ist eine Serie mit Tradition, aber sie bleibt nicht stehen. Neue Charaktere kommen hinzu, alte gehen, und die Geschichten entwickeln sich ständig weiter. Diese Mischung aus Kontinuität und Wandel macht die Serie so spannend und abwechslungsreich.

- Ein Spiegelbild der Gesellschaft: Die Lindenstraße ist mehr als nur eine Unterhaltungssendung. Sie ist ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft mit all ihren Facetten. Hier treffen verschiedene Kulturen, Religionen und Lebensstile aufeinander, und es entstehen spannende und lehrreiche Begegnungen.

Die Bewohner der Lindenstraße: Eine bunte Vielfalt

Die Lindenstraße ist bevölkert von einer Vielzahl von Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Eigenheiten und seine eigenen Träume. Hier sind einige der bekanntesten und beliebtesten Bewohner:

Helga Beimer: Die gute Seele der Lindenstraße. Helga ist immer für ihre Familie und Freunde da und hat ein offenes Ohr für die Sorgen ihrer Mitmenschen. Sie ist das Herz der Lindenstraße und verkörpert Wärme, Geborgenheit und Zusammenhalt.

Hans Beimer: Helgas Ehemann und ein Urgestein der Lindenstraße. Hans ist ein bodenständiger Mann mit Prinzipien, der sich immer für Gerechtigkeit und Fairness einsetzt. Er ist der Fels in der Brandung und ein verlässlicher Partner für seine Familie.

Klaus Beimer: Der Sohn von Helga und Hans. Klaus ist ein Freigeist und ein Querdenker, der sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen. Er ist ein Kämpfer für eine bessere Welt und setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein.

Mutter Beimer: Die unvergessene Mutter Beimer, gespielt von Marie-Luise Marjan, war das eigentliche Zentrum der Serie. Mit ihrer Weisheit, ihrem Humor und ihrer unerschütterlichen Lebensfreude hat sie die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert.

Else Kling: Die Tratschtante der Lindenstraße. Else ist neugierig, direkt und manchmal auch ein bisschen boshaft. Aber unter ihrer rauen Schale verbirgt sich ein gutes Herz. Sie sorgt immer wieder für Aufregung und Unterhaltung in der Lindenstraße.

Dr. Erich Schiller: Der Arzt der Lindenstraße. Dr. Schiller ist ein kompetenter und einfühlsamer Mediziner, der sich um das Wohl seiner Patienten kümmert. Er ist ein Vertrauter und Ratgeber für viele Bewohner der Lindenstraße.

Diese Charaktere und viele andere machen die Lindenstraße zu einem lebendigen und vielfältigen Ort, an dem jeder seinen Platz findet.

Die Themen der Lindenstraße: Am Puls der Zeit

Die Lindenstraße hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Themen behandelt, die die deutsche Gesellschaft bewegt haben. Hier sind einige Beispiele:

Integration und Migration: Die Lindenstraße hat immer wieder Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund in den Mittelpunkt gestellt und die Herausforderungen und Chancen der Integration thematisiert. Die Serie hat gezeigt, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist.

Gleichberechtigung: Die Lindenstraße hat sich immer für die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingesetzt und Stereotypen hinterfragt. Die Serie hat gezeigt, dass Frauen in allen Bereichen des Lebens erfolgreich sein können und dass Männer und Frauen gleichberechtigt zusammenarbeiten und leben sollten.

Homosexualität und sexuelle Vielfalt: Die Lindenstraße war eine der ersten deutschen Serien, die homosexuelle Beziehungen thematisiert hat. Die Serie hat gezeigt, dass Liebe keine Grenzen kennt und dass jeder Mensch das Recht hat, seine sexuelle Orientierung frei auszuleben.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit: Die Lindenstraße hat immer wieder auf die Bedeutung des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit hingewiesen. Die Serie hat gezeigt, dass jeder Einzelne einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten kann und dass es wichtig ist, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen.

Krankheit und Tod: Die Lindenstraße hat sich auch mit schwierigen Themen wie Krankheit und Tod auseinandergesetzt. Die Serie hat gezeigt, dass es wichtig ist, über diese Themen zu sprechen und dass man mit seinen Sorgen und Ängsten nicht allein ist.

Die Lindenstraße hat sich immer als Sprachrohr für die Anliegen der Menschen verstanden und hat dazu beigetragen, dass wichtige gesellschaftliche Debatten angestoßen wurden.

Ein Blick hinter die Kulissen: Die Entstehung der Lindenstraße

Die Lindenstraße ist das Ergebnis einer aufwendigen und sorgfältigen Produktion. Hier sind einige interessante Fakten über die Entstehung der Serie:

- Die Idee: Die Idee zur Lindenstraße stammt von Hans W. Geißendörfer, der die Serie auch ins Leben gerufen hat. Er wollte eine Serie schaffen, die das wahre Leben widerspiegelt und die Menschen zum Nachdenken anregt.

- Das Konzept: Die Lindenstraße ist eine Endlosserie, die seit 1985 wöchentlich ausgestrahlt wird. Die Serie erzählt die Geschichten der Bewohner der Lindenstraße 3 in München.

- Die Dreharbeiten: Die Dreharbeiten zur Lindenstraße finden in einem Studio in München statt. Die Kulissen sind sehr detailgetreu und vermitteln den Eindruck einer echten Straße.

- Die Schauspieler: Die Schauspieler der Lindenstraße sind ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs der Serie. Viele von ihnen sind seit vielen Jahren dabei und haben die Charaktere, die sie spielen, mitgeprägt.

- Die Musik: Die Musik der Lindenstraße ist einprägsam und unverwechselbar. Sie unterstreicht die Stimmung der einzelnen Szenen und trägt zur Atmosphäre der Serie bei.

Die Lindenstraße und ihre Bedeutung für die deutsche Fernsehlandschaft

Die Lindenstraße hat die deutsche Fernsehlandschaft nachhaltig geprägt und neue Maßstäbe gesetzt. Hier sind einige Gründe, warum die Serie so wichtig ist:

- Pionierarbeit: Die Lindenstraße war eine der ersten deutschen Serien, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandergesetzt hat. Sie hat Tabus gebrochen und neue Wege für die Darstellung von Lebensrealitäten im Fernsehen eröffnet.

- Vorbildfunktion: Die Lindenstraße hat viele andere Serien inspiriert und gezeigt, dass es möglich ist, anspruchsvolle und unterhaltsame Unterhaltung zu verbinden.

- Kultureller Einfluss: Die Lindenstraße hat einen großen kulturellen Einfluss ausgeübt und ist zu einem festen Bestandteil der deutschen Alltagskultur geworden. Die Serie hat die Sprache, die Mode und die Werte der Menschen beeinflusst.

- Langjährige Treue: Die Lindenstraße hat über Jahrzehnte hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut, die die Serie begleitet und unterstützt hat. Die Zuschauer haben sich mit den Charakteren identifiziert und ihre Geschichten mitverfolgt.

- Erinnerungen: Die Lindenstraße weckt Erinnerungen an vergangene Zeiten und ist für viele Menschen ein Stück Heimat. Die Serie hat Generationen von Zuschauern begleitet und ist zu einem Teil ihrer Lebensgeschichte geworden.

Wie Sie die Lindenstraße erleben können

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Lindenstraße zu erleben und in die Welt der Bewohner der Lindenstraße 3 einzutauchen:

- DVDs und Blu-rays: Erwerben Sie die Lindenstraße auf DVD oder Blu-ray und genießen Sie die Folgen wann und wo Sie wollen. So können Sie Ihre Lieblingsgeschichten immer wieder erleben und die Serie in bester Qualität genießen.

- Streaming-Dienste: Viele Streaming-Dienste bieten die Lindenstraße zum Abruf an. So können Sie die Serie bequem online schauen und keine Folge verpassen.

- Online-Shops: In verschiedenen Online-Shops finden Sie eine große Auswahl an Lindenstraße-Produkten, wie zum Beispiel Bücher, CDs, DVDs und Fanartikel.

- Fan-Veranstaltungen: Besuchen Sie eine Fan-Veranstaltung und treffen Sie andere Lindenstraße-Fans. Tauschen Sie sich über Ihre Lieblingsgeschichten aus und feiern Sie die Serie gemeinsam.

Tauchen Sie ein in die Welt der Lindenstraße und erleben Sie die Geschichten, die Deutschland bewegt haben.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Lindenstraße

Wo kann ich die Lindenstraße online sehen?

Viele Streaming-Dienste bieten die Lindenstraße zum Abruf an. Überprüfen Sie die Angebote der gängigen Plattformen wie ARD Mediathek, Amazon Prime Video oder andere regionale Anbieter in Ihrer Region.

Gibt es die Lindenstraße auf DVD oder Blu-ray?

Ja, die Lindenstraße ist auf DVD und Blu-ray erhältlich. Sie können die einzelnen Folgen oder ganze Staffeln in verschiedenen Online-Shops und im Fachhandel erwerben.

Welche Themen hat die Lindenstraße behandelt?

Die Lindenstraße hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Themen behandelt, darunter Integration, Gleichberechtigung, Homosexualität, Umweltschutz, Krankheit und Tod. Die Serie hat sich immer als Sprachrohr für die Anliegen der Menschen verstanden und wichtige gesellschaftliche Debatten angestoßen.

Wer sind die bekanntesten Charaktere der Lindenstraße?

Zu den bekanntesten Charakteren der Lindenstraße gehören Helga Beimer, Hans Beimer, Klaus Beimer, Mutter Beimer, Else Kling und Dr. Erich Schiller. Diese Charaktere haben die Serie über viele Jahre hinweg geprägt und sind den Zuschauern ans Herz gewachsen.

Wie lange wurde die Lindenstraße produziert?

Die Lindenstraße wurde von 1985 bis 2020 produziert und wöchentlich im Fernsehen ausgestrahlt. Nach 35 Jahren und über 1750 Folgen wurde die Serie eingestellt.

Warum wurde die Lindenstraße eingestellt?

Die Gründe für die Einstellung der Lindenstraße waren vielfältig. Unter anderem spielten sinkende Einschaltquoten und der Wunsch nach neuen Programmformaten eine Rolle.

Wird es eine Fortsetzung oder ein Revival der Lindenstraße geben?

Derzeit gibt es keine konkreten Pläne für eine Fortsetzung oder ein Revival der Lindenstraße. Die Rechte an der Serie liegen bei der ARD, die sich bisher nicht zu einer Neuauflage geäußert hat.

Wo fanden die Dreharbeiten zur Lindenstraße statt?

Die Dreharbeiten zur Lindenstraße fanden in einem Studio in München statt. Die Kulissen waren sehr detailgetreu und vermittelten den Eindruck einer echten Straße.

Wer war der Schöpfer der Lindenstraße?

Der Schöpfer der Lindenstraße war Hans W. Geißendörfer, der die Serie auch ins Leben gerufen hat. Er wollte eine Serie schaffen, die das wahre Leben widerspiegelt und die Menschen zum Nachdenken anregt.

Welche Musik wurde in der Lindenstraße verwendet?

Die Musik der Lindenstraße war einprägsam und unverwechselbar. Sie unterstrich die Stimmung der einzelnen Szenen und trug zur Atmosphäre der Serie bei. Die Titelmelodie der Lindenstraße wurde von Klaus Doldinger komponiert.

![Türkisch für Anfänger - Staffel 1/Folgen 1-12 [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/tuerkisch-fuer-anfaenger-staffel-1-folgen-1-12-2-dvds-dvd-josefine-preuss-300x430.jpeg)

![Klimbim - Komplettbox [8 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/klimbim-komplettbox-8-dvds-dvd-elisabeth-volkmann-300x425.jpeg)

![Stromberg-Box - Staffel 1-5 + Film (50 Jahre Capitol) [11 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/stromberg-box-staffel-1-5-film-50-jahre-capitol-11-dvds-dvd-christoph-maria-herbst-300x418.jpeg)

![Die Geissens - Staffel 18 [3 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/die-geissens-staffel-18-3-dvds-dvd-familie-geiss-300x422.jpeg)

![PussyTerror TV - Staffel 2 [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/pussyterror-tv-staffel-2-2-dvds-dvd-carolin-kebekus-300x426.jpeg)

![TV total Kult Classics Limitierte Fan-Box [5 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/tv-total-kult-classics-limitierte-fan-box-5-dvds-dvd-stefan-raab-300x425.jpeg)

![Der Hassprediger - Hardcore Live [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/der-hassprediger-hardcore-live-2-dvds-dvd-serdar-somuncu-300x408.jpeg)