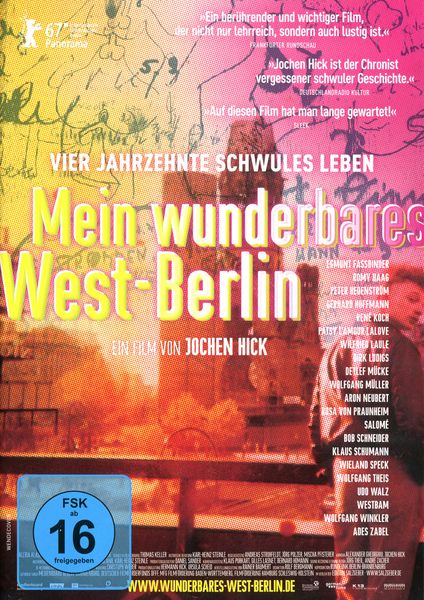

Eine Zeitreise in die pulsierende Metropole: „Mein wunderbares West-Berlin“

Tauchen Sie ein in eine Ära des Aufbruchs, der Kreativität und der unbändigen Lebensfreude mit „Mein wunderbares West-Berlin“. Dieser Film ist mehr als nur eine Dokumentation – er ist eine Liebeserklärung an eine Stadt im Ausnahmezustand, ein Fenster in eine vergangene Welt, die bis heute fasziniert und inspiriert. Erleben Sie West-Berlin, wie Sie es noch nie gesehen haben: authentisch, berührend und voller unvergesslicher Momente.

Was erwartet Sie in „Mein wunderbares West-Berlin“?

„Mein wunderbares West-Berlin“ entführt Sie in die Zeit des Kalten Krieges, als die Stadt eine Insel der Freiheit inmitten der DDR war. Durch beeindruckendes Archivmaterial, seltene Filmaufnahmen und bewegende Interviews mit Zeitzeugen entsteht ein lebendiges Bild dieser außergewöhnlichen Epoche. Wir zeigen Ihnen nicht nur die politischen und gesellschaftlichen Umstände, sondern auch den einzigartigen Lebensstil, der West-Berlin so besonders machte.

Entdecken Sie die schillernde Welt der Kunst und Kultur, die in West-Berlin blühte. Besuchen Sie legendäre Clubs und Kneipen, in denen Musikgeschichte geschrieben wurde. Treffen Sie Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle, die mit ihrer Kreativität die Stadt prägten. Erleben Sie die unkonventionelle Mode, die provokativen Theateraufführungen und die rebellischen Proteste, die West-Berlin zu einem Zentrum des gesellschaftlichen Wandels machten.

Dieser Film ist eine Hommage an die Menschen, die West-Berlin zu dem gemacht haben, was es war: mutige, weltoffene und tolerante Bürger, die trotz aller Widrigkeiten ihren Traum von Freiheit und Selbstbestimmung lebten. Lassen Sie sich von ihren Geschichten inspirieren und tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre dieser faszinierenden Stadt.

Die goldenen Jahre West-Berlins: Ein Kaleidoskop der Erinnerungen

Erleben Sie die Vielfalt West-Berlins in all ihren Facetten. „Mein wunderbares West-Berlin“ ist eine Hommage an eine Stadt, die niemals schlief und die immer wieder neue Wege ging. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Zeit und entdecken Sie die verborgenen Schätze dieser außergewöhnlichen Metropole.

Die Kunstszene: Ein Schmelztiegel der Kreativität

West-Berlin war ein Magnet für Künstler aus aller Welt. Die Stadt bot ihnen einen Freiraum, den sie anderswo nicht fanden. In heruntergekommenen Fabrikhallen, besetzten Häusern und alternativen Galerien entstanden Kunstwerke, die bis heute nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben. „Mein wunderbares West-Berlin“ zeigt Ihnen die wichtigsten Protagonisten dieser Szene und lässt Sie an ihren kreativen Prozessen teilhaben.

Bewundern Sie die Werke von Malern wie Rainer Fetting und Helmut Middendorf, die mit ihren expressiven Bildern die Lebensgefühle der Nachkriegsgeneration einfingen. Entdecken Sie die Performances von Tänzerinnen wie Pina Bausch, die mit ihren unkonventionellen Choreografien das Publikum schockierten und begeisterten. Lauschen Sie den Klängen von Musikern wie David Bowie und Iggy Pop, die in West-Berlin eine neue Heimat fanden und hier einige ihrer besten Alben produzierten.

Erfahren Sie, wie die Kunstszene West-Berlins die Stadt zu einem Zentrum des gesellschaftlichen Wandels machte. Die Künstler nutzten ihre Werke, um gegen Konventionen zu rebellieren, Missstände anzuprangern und für eine offene und tolerante Gesellschaft zu kämpfen. „Mein wunderbares West-Berlin“ zeigt Ihnen, wie die Kunst die Politik beeinflusste und wie sie dazu beitrug, dass West-Berlin zu einem Symbol der Freiheit wurde.

Das Nachtleben: Eine endlose Party

West-Berlin war berühmt für sein ausschweifendes Nachtleben. In den zahllosen Clubs und Kneipen der Stadt feierten die Menschen bis zum Morgengrauen. „Mein wunderbares West-Berlin“ entführt Sie in diese Welt der Musik, der Tanz und der Ekstase.

Besuchen Sie das SO36, einen legendären Punk-Club in Kreuzberg, in dem Bands wie die Ramones und die Sex Pistols auftraten. Tanzen Sie im Dschungel, einem schillernden Schwulenclub, der für seine extravaganten Partys berühmt war. Trinken Sie einen Absacker in einer der vielen Eckkneipen, in denen sich die unterschiedlichsten Menschen trafen und bis spät in die Nacht diskutierten.

Erfahren Sie, wie das Nachtleben West-Berlins die Stadt zu einem Ort der Freiheit und der Selbstverwirklichung machte. Hier konnten die Menschen ihre Alltagssorgen vergessen und einfach nur sie selbst sein. „Mein wunderbares West-Berlin“ zeigt Ihnen, wie das Nachtleben die Kultur prägte und wie es dazu beitrug, dass West-Berlin zu einem Mythos wurde.

Der Alltag: Leben am Rande der Normalität

Trotz aller Exzentrik und Lebensfreude war West-Berlin auch eine Stadt des Alltags. Die Menschen gingen zur Arbeit, kümmerten sich um ihre Familien und versuchten, ein normales Leben zu führen. „Mein wunderbares West-Berlin“ zeigt Ihnen auch diese Seite der Stadt.

Begleiten Sie eine Familie in ihrer kleinen Wohnung in Wedding. Erleben Sie, wie sie mit den Einschränkungen des Lebens in einer geteilten Stadt umgeht. Sehen Sie, wie die Kinder in den Hinterhöfen spielen und wie die Erwachsenen in den Kneipen diskutieren.

Erfahren Sie, wie die Menschen in West-Berlin ihren Alltag meisterten und wie sie sich trotz aller Widrigkeiten ihre Lebensfreude bewahrten. „Mein wunderbares West-Berlin“ zeigt Ihnen, dass West-Berlin mehr war als nur eine Insel der Freiheit – es war auch eine Stadt der Menschlichkeit und der Solidarität.

Die Menschen hinter den Geschichten: Zeitzeugen berichten

„Mein wunderbares West-Berlin“ wäre nicht denkbar ohne die Stimmen der Zeitzeugen. In bewegenden Interviews erzählen sie von ihren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen in West-Berlin. Sie berichten von ihren Hoffnungen und Ängsten, von ihren Träumen und Enttäuschungen. Ihre Geschichten machen den Film zu einem authentischen und berührenden Dokument der Zeitgeschichte.

Einige der Zeitzeugen, die in „Mein wunderbares West-Berlin“ zu Wort kommen:

- Christiane F.: Die Autorin des Buches „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ erzählt von ihrer Jugend in West-Berlin und von ihrem Kampf gegen die Drogensucht.

- Wolf Biermann: Der Liedermacher berichtet von seiner Ausbürgerung aus der DDR und von seinem Neuanfang in West-Berlin.

- Tilda Swinton: Die Schauspielerin erinnert sich an ihre Zeit als Studentin in West-Berlin und an die besondere Atmosphäre der Stadt.

- Jim Rakete: Der Fotograf erzählt von seinen legendären Porträts von Musikern und Künstlern in West-Berlin.

Die Geschichten der Zeitzeugen machen „Mein wunderbares West-Berlin“ zu einem unvergesslichen Filmerlebnis. Sie lassen uns die Vergangenheit lebendig werden und sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist, die Freiheit und die Toleranz zu verteidigen.

Technische Details und Zusatzmaterial

Technische Daten:

| Merkmal | Details |

|---|---|

| Format | DVD, Blu-ray, Digital Download |

| Sprache | Deutsch |

| Untertitel | Englisch |

| Laufzeit | 90 Minuten |

| Bildformat | 16:9 |

| Tonformat | Dolby Digital 5.1 |

Zusatzmaterial:

- Audiokommentar des Regisseurs

- Hinter den Kulissen-Dokumentation

- Nicht verwendete Szenen

- Interviews mit Zeitzeugen (in voller Länge)

- Bildergalerie

- Trailer

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Was macht „Mein wunderbares West-Berlin“ so besonders?

„Mein wunderbares West-Berlin“ ist eine einzigartige Dokumentation, die die Geschichte West-Berlins auf authentische und berührende Weise erzählt. Der Film kombiniert beeindruckendes Archivmaterial mit bewegenden Interviews mit Zeitzeugen und schafft so ein lebendiges Bild dieser außergewöhnlichen Stadt. Er zeigt nicht nur die politischen und gesellschaftlichen Umstände, sondern auch den einzigartigen Lebensstil, der West-Berlin so besonders machte. „Mein wunderbares West-Berlin“ ist mehr als nur ein Film – er ist eine Liebeserklärung an eine Stadt im Ausnahmezustand, ein Fenster in eine vergangene Welt, die bis heute fasziniert und inspiriert.

Für wen ist der Film geeignet?

„Mein wunderbares West-Berlin“ ist für alle geeignet, die sich für die Geschichte Berlins, Deutschlands und des Kalten Krieges interessieren. Der Film ist aber auch für ein breiteres Publikum interessant, da er auf universelle Themen wie Freiheit, Toleranz, Kreativität und Lebensfreude eingeht. Egal ob Sie die Zeit selbst erlebt haben oder sich einfach nur für die Geschichte dieser faszinierenden Stadt interessieren – „Mein wunderbares West-Berlin“ wird Sie begeistern.

Wo kann ich „Mein wunderbares West-Berlin“ kaufen oder streamen?

„Mein wunderbares West-Berlin“ ist als DVD, Blu-ray und Digital Download erhältlich. Sie können den Film in unserem Online-Shop, im Fachhandel oder bei verschiedenen Streaming-Anbietern erwerben. Besuchen Sie unsere Webseite für eine aktuelle Liste der Bezugsquellen.

Gibt es eine Altersfreigabe für den Film?

Ja, „Mein wunderbares West-Berlin“ hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren.

Wer hat den Film produziert?

„Mein wunderbares West-Berlin“ wurde von einer unabhängigen Produktionsfirma in Zusammenarbeit mit renommierten Historikern und Archivaren produziert. Der Regisseur des Films ist [Name des Regisseurs].

Sind die Interviews mit den Zeitzeugen authentisch?

Absolut! Alle Interviews in „Mein wunderbares West-Berlin“ sind authentisch und wurden speziell für diesen Film geführt. Wir haben großen Wert darauf gelegt, die Stimmen der Zeitzeugen unverfälscht wiederzugeben und ihre persönlichen Erlebnisse in den Mittelpunkt zu stellen.

Enthält der Film auch Musik aus der Zeit?

Ja, „Mein wunderbares West-Berlin“ enthält eine Vielzahl von Musikstücken aus der Zeit, die die Atmosphäre der Stadt perfekt widerspiegeln. Sie hören unter anderem Songs von David Bowie, Iggy Pop, Nina Hagen und vielen anderen Künstlern, die West-Berlin in den 1970er und 1980er Jahren prägten.

Wird der Film auch in anderen Sprachen angeboten?

Derzeit ist „Mein wunderbares West-Berlin“ nur in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln erhältlich. Wir prüfen jedoch die Möglichkeit, den Film in Zukunft auch in anderen Sprachen anzubieten.

![Sie nannten ihn Spencer [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/sie-nannten-ihn-spencer-2-dvds-dvd-bud-spencer-300x423.jpeg)