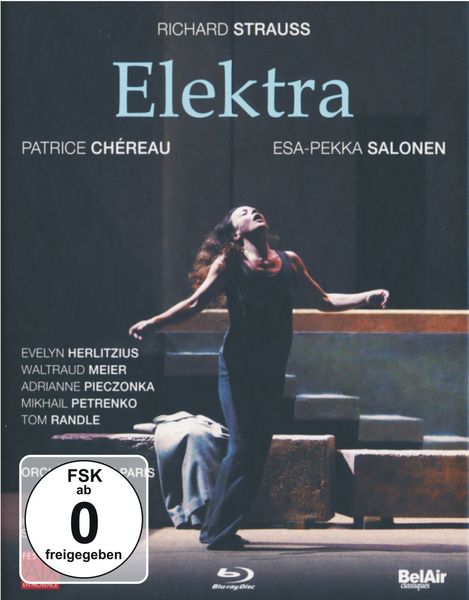

Ein Meisterwerk der Operngeschichte: Richard Strauss‘ Elektra

Tauchen Sie ein in die düstere Welt der griechischen Mythologie und erleben Sie Richard Strauss‘ atemberaubende Oper „Elektra“ in einer Inszenierung, die Sie von der ersten bis zur letzten Minute fesseln wird. Dieses Werk ist mehr als nur eine Oper; es ist ein psychologisches Drama, eine musikalische Revolution und ein unvergessliches Erlebnis für jeden Opernliebhaber.

Elektra, getrieben von unbändigem Hass und Rachedurst, sinnt auf Vergeltung für den Mord an ihrem Vater Agamemnon. Ihre Mutter Klytämnestra und deren Liebhaber Ägisth herrschen im Palast, während Elektra in Schmutz und Verzweiflung dahinvegetiert. Die Ankunft ihres Bruders Orest bringt die lang ersehnte Hoffnung auf Rache und Gerechtigkeit. Doch der Weg dorthin ist geprägt von psychischer Grausamkeit, emotionaler Zerrissenheit und einem musikalischen Feuerwerk, das seinesgleichen sucht.

Die Musik: Ein expressives Klangspektakel

Richard Strauss‘ Musik zu „Elektra“ ist ein Meisterwerk der expressionistischen Oper. Die Partitur ist voller dissonanter Harmonien, schreiender Orchestrierung und dramatischer Steigerungen, die die inneren Konflikte der Charaktere auf eindringliche Weise widerspiegeln. Strauss nutzt das Orchester als ein Instrument der Psychologie, um die verborgenen Ängste, Wünsche und Obsessionen der Protagonisten zu offenbaren. Die berühmte „Erkennungsszene“ zwischen Elektra und Orest ist ein Höhepunkt der Opernliteratur, in der sich die Geschwister in einem Moment der tiefsten emotionalen Ergriffenheit wiederfinden.

Die Gesangspartien sind extrem anspruchsvoll und erfordern von den Solisten eine immense stimmliche und darstellerische Leistung. Elektra selbst ist eine der herausforderndsten Rollen im Sopranfach, die eine außergewöhnliche Kraft, Ausdauer und Ausdrucksstärke verlangt. Die Musik transportiert die Zuhörer direkt in das Zentrum des Geschehens und lässt sie die Verzweiflung, den Hass und die Hoffnung der Protagonisten hautnah miterleben.

Die Inszenierung: Eine visuelle Interpretation des Mythos

Diese Inszenierung von „Elektra“ ist eine faszinierende Interpretation des antiken Mythos, die die psychologische Tiefe der Charaktere und die düstere Atmosphäre der Oper auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck bringt. Das Bühnenbild ist minimalistisch und suggestiv, wodurch der Fokus auf die emotionalen Beziehungen zwischen den Protagonisten gelenkt wird. Die Kostüme sind zeitlos und unterstreichen den archaischen Charakter der Geschichte. Die Regiearbeit ist präzise und sensibel, wodurch die inneren Konflikte der Charaktere und die brutale Gewalt der Handlung auf eindringliche Weise dargestellt werden.

Die Lichtgestaltung spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der düsteren und bedrohlichen Atmosphäre. Dunkle Schatten und grelle Lichtblitze verstärken die psychische Anspannung und die dramatischen Höhepunkte der Oper. Die Inszenierung ist nicht nur eine visuelle Umsetzung der Musik, sondern eine eigenständige künstlerische Interpretation des Mythos, die den Zuschauer auf eine tief bewegende Reise in die Welt der griechischen Tragödie mitnimmt.

Die Charaktere: Zwischen Rache und Verzweiflung

Elektra: Die zentrale Figur der Oper ist eine Frau, die von unbändigem Hass und Rachedurst getrieben wird. Sie ist gefangen in ihrer Vergangenheit und unfähig, loszulassen. Ihre Besessenheit von der Rache hat sie innerlich zerstört und isoliert. Doch unter der Oberfläche der Verzweiflung schlummert auch die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Erlösung.

Klytämnestra: Elektras Mutter ist eine gequälte Frau, die von Schuldgefühlen und Ängsten geplagt wird. Sie hat ihren Mann Agamemnon ermordet und lebt in ständiger Furcht vor Rache. Ihre Beziehung zu Elektra ist geprägt von Hass und Misstrauen. Sie sucht Rat und Beruhigung im Wahrsagen und in abergläubischen Ritualen.

Orest: Elektras Bruder ist der lang ersehnte Rächer. Er kehrt in den Palast zurück, um den Mord an seinem Vater zu sühnen. Seine Ankunft bringt die Hoffnung auf Gerechtigkeit und Erlösung. Doch auch er ist von den traumatischen Ereignissen der Vergangenheit gezeichnet.

Chrysothemis: Elektras Schwester ist das Gegenbild zu Elektra. Sie sehnt sich nach einem normalen Leben, nach Liebe und Geborgenheit. Sie versucht, Elektra von ihrem Racheplan abzubringen, doch ihre Bemühungen sind vergeblich.

Die Besetzung: Star-Ensemble in Höchstform

Die Besetzung dieser „Elektra“-Produktion ist schlichtweg herausragend. Die Solisten verkörpern ihre Rollen mit einer Intensität und Authentizität, die unter die Haut geht. Die Sopranistin, die die Elektra singt, ist eine stimmgewaltige und darstellerisch überzeugende Interpretin dieser anspruchsvollen Partie. Ihre Interpretation ist geprägt von einer tiefen psychologischen Durchdringung der Rolle und einer beeindruckenden stimmlichen Kontrolle. Die Mezzosopranistin, die die Klytämnestra verkörpert, ist eine ebenso beeindruckende Künstlerin. Sie verleiht ihrer Rolle eine schillernde Ambivalenz und eine tiefe menschliche Tragik. Die übrigen Solisten und der Chor ergänzen das Ensemble auf hervorragende Weise und tragen zu einem unvergesslichen Opernerlebnis bei.

Die Produktion im Detail

Diese Produktion von „Elektra“ zeichnet sich durch eine Reihe von besonderen Merkmalen aus, die sie zu einem einzigartigen Opernerlebnis machen:

- Eine innovative Inszenierung, die den Fokus auf die psychologischen Aspekte der Oper legt.

- Eine herausragende Besetzung mit einigen der besten Sängerinnen und Sänger der Welt.

- Eine detailreiche Ausstattung, die die düstere Atmosphäre der Oper perfekt einfängt.

- Eine musikalische Leitung, die die expressiven Klangwelten von Richard Strauss‘ Partitur auf eindrucksvolle Weise zum Leben erweckt.

Warum Sie „Elektra“ gesehen haben müssen

„Elektra“ ist eine Oper, die unter die Haut geht. Sie ist ein psychologisches Drama, das die dunklen Seiten der menschlichen Natur erforscht. Sie ist ein musikalisches Feuerwerk, das Sie von der ersten bis zur letzten Minute fesseln wird. Diese Inszenierung ist eine herausragende Interpretation des Werks, die Sie nicht verpassen sollten. Erleben Sie die unbändige Kraft der Musik und die tiefgründige Geschichte von Elektra und ihrer Familie. Lassen Sie sich von den herausragenden Solisten und dem beeindruckenden Bühnenbild in eine Welt voller Leidenschaft, Hass und Hoffnung entführen.

Diese „Elektra“-Produktion ist ein Muss für jeden Opernliebhaber und für alle, die sich für die griechische Mythologie und die expressionistische Kunst interessieren. Sie ist ein unvergessliches Erlebnis, das Sie noch lange nach dem Fallen des Vorhangs beschäftigen wird.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Richard Strauss‘ Elektra

Was ist das Besondere an der Musik von Elektra?

Richard Strauss‘ Musik zu „Elektra“ ist bekannt für ihren expressionistischen Stil, der die extremen Emotionen und psychologischen Zustände der Charaktere auf eindringliche Weise widerspiegelt. Die Partitur ist voller Dissonanzen, dramatischer Steigerungen und einer komplexen Orchestrierung, die das Orchester zu einem wichtigen Akteur im Drama macht. Die Musik ist anspruchsvoll und kraftvoll, und sie erfordert von den Sängern und dem Orchester eine außergewöhnliche Leistung.

Warum ist Elektra eine so anspruchsvolle Rolle für eine Sängerin?

Die Rolle der Elektra ist eine der herausforderndsten im Sopranfach. Sie erfordert eine immense stimmliche Kraft, Ausdauer und Ausdrucksstärke. Die Sängerin muss in der Lage sein, die extreme Bandbreite der Emotionen von Elektra – von Hass und Verzweiflung bis hin zu Hoffnung und Triumph – überzeugend darzustellen. Darüber hinaus ist die Rolle extrem lang und die Sängerin muss die meiste Zeit auf der Bühne präsent sein.

Was macht diese Inszenierung von Elektra so besonders?

Diese Inszenierung zeichnet sich durch ihre innovative Regie, die den Fokus auf die psychologischen Aspekte der Oper legt, eine herausragende Besetzung mit einigen der besten Sängerinnen und Sänger der Welt, eine detailreiche Ausstattung, die die düstere Atmosphäre der Oper perfekt einfängt, und eine musikalische Leitung, die die expressiven Klangwelten von Richard Strauss‘ Partitur auf eindrucksvolle Weise zum Leben erweckt, aus. Die Kombination all dieser Elemente macht diese Produktion zu einem einzigartigen und unvergesslichen Opernerlebnis.

Für wen ist Elektra geeignet?

„Elektra“ ist eine Oper für Liebhaber anspruchsvoller Musik und psychologischer Dramen. Sie ist besonders geeignet für Menschen, die sich für die griechische Mythologie, die expressionistische Kunst und die Opern von Richard Strauss interessieren. Allerdings kann die Oper aufgrund ihrer intensiven Emotionen und der düsteren Handlung auch für Zuschauer, die weniger mit diesem Genre vertraut sind, ein fesselndes und bewegendes Erlebnis sein.

Wie lange dauert eine Aufführung von Elektra?

Eine Aufführung von „Elektra“ dauert in der Regel etwa 1 Stunde und 45 Minuten bis 2 Stunden, ohne Pause. Es ist eine relativ kurze Oper im Vergleich zu anderen Werken von Richard Strauss, aber die Intensität und die emotionale Wucht des Stücks machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis.

![Spielfilm-Box - MDR Spielfilme - 10er Schuber [10 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/spielfilm-box-mdr-spielfilme-10er-schuber-10-dvds-dvd-300x221.jpeg)