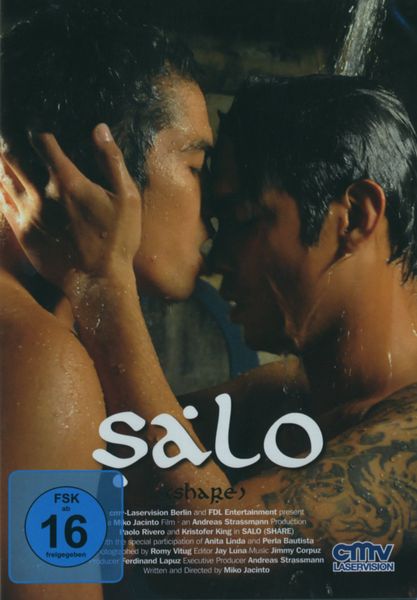

Salo oder Die 120 Tage von Sodom: Eine Reise in die Abgründe der menschlichen Natur

Pier Paolo Pasolinis „Salo oder Die 120 Tage von Sodom“ aus dem Jahr 1975 ist weit mehr als nur ein Film; es ist ein verstörendes, schmerzhaftes und zugleich faszinierendes Kunstwerk, das die Grenzen des menschlichen Verständnisses und der filmischen Darstellungskraft auslotet. Inspiriert von Marquis de Sades gleichnamigem Roman, versetzt Pasolini die Handlung in die Endphase des Zweiten Weltkriegs, in die Republik von Salò, wo sich vier faschistische Würdenträger in einer abgeschiedenen Villa verschanzen, um dort ihrer unbändigen Macht und ihren perversen Neigungen freien Lauf zu lassen.

Dieser Film ist kein leicht verdauliches Entertainment. Er ist eine kompromisslose Auseinandersetzung mit der Natur des Bösen, der Korruption der Macht und der brutalen Entmenschlichung, die in totalitären Systemen ihren Ursprung findet. „Salo“ ist ein Film, der schmerzt, der verstört und der noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis nachhallt.

Die Handlung: Ein Spiegelbild der moralischen Verkommenheit

In einer abgelegenen Villa, fernab der Schrecken des Krieges, versammeln sich ein Herzog, ein Bischof, ein Richter und ein Präsident – vier Repräsentanten der faschistischen Elite. Sie haben sich geschworen, ihre Macht ungestraft auszuleben und sich in einem exzessiven Spiel aus Folter, Erniedrigung und sexueller Gewalt zu ergehen. Ihre Opfer sind junge Männer und Frauen, die aus der Bevölkerung entführt wurden und nun zu Objekten ihrer sadistischen Begierden degradiert werden.

Die Tage in der Villa sind streng strukturiert, gegliedert in vier Kreise der Gewalt: Den Kreis der Obsessionen, den Kreis des Kots, den Kreis des Blutes und den Kreis der Todesstrafe. Jeder Kreis steigert die Intensität der Grausamkeiten, enthüllt die tiefsten Abgründe der menschlichen Psyche und zeigt, wie Machtmissbrauch zur völligen Entmenschlichung führen kann.

Die Opfer werden systematisch ihrer Würde beraubt, physisch und psychisch gefoltert und zu Handlungen gezwungen, die jede Vorstellung von Moral und Anstand verletzen. Pasolini scheut sich nicht, die Grausamkeiten detailliert und ungeschönt darzustellen, um die Zuschauer mit der schockierenden Realität des Bösen zu konfrontieren.

Die Charaktere: Marionetten der Macht und Opfer ihrer Umstände

Die vier Würdenträger sind keine vielschichtigen Charaktere mit nachvollziehbaren Motivationen. Sie sind vielmehr Allegorien der Macht, Verkörperungen der Korruption und des Sadismus. Sie sind Marionetten in einem perversen Spiel, das sie selbst inszeniert haben, getrieben von ihrem unstillbaren Hunger nach Kontrolle und Dominanz.

Die Opfer hingegen sind stumm, verängstigt und ihrer Individualität beraubt. Sie sind zu bloßen Objekten degradiert, deren einziger Zweck darin besteht, die sadistischen Bedürfnisse ihrer Peiniger zu befriedigen. Ihre Augen spiegeln die Hoffnungslosigkeit und das Trauma wider, das sie erleiden. Ihre Stille ist ein schreiender Anklage gegen die Unmenschlichkeit des Regimes.

Auch die Erzählerinnen, vier ältere Damen, die die Männer mit Geschichten und Anekdoten unterhalten, tragen ihren Teil zur Atmosphäre des Grauens bei. Sie sind Zeugen der Gräueltaten, doch ihre Worte dienen nicht der Anklage, sondern der Rechtfertigung der Taten. Sie sind ein Symbol für die Verblendung und die moralische Verkommenheit, die in einer Gesellschaft herrschen können, die sich dem Totalitarismus verschrieben hat.

Die Inszenierung: Ein Albtraum in Bildern

Pasolini setzt in „Salo“ auf eine minimalistische und distanzierte Inszenierung. Die Kamera beobachtet die Geschehnisse mit einer klinischen Kälte, ohne zu werten oder zu kommentieren. Die langen Einstellungen und die statischen Bilder verstärken die beklemmende Atmosphäre und lassen den Zuschauer die Grausamkeiten noch intensiver erleben.

Die Villa, in der die Handlung spielt, wird zu einem Gefängnis, einem Ort der Isolation und der Hoffnungslosigkeit. Die kargen Räume und die dunklen Gänge verstärken das Gefühl der Klaustrophobie und des Ausgeliefertseins. Die Villa ist ein Spiegelbild der inneren Leere und der moralischen Verkommenheit der Bewohner.

Die Kostüme und das Make-up sind bewusst unscheinbar gehalten, um die Opfer ihrer Individualität zu berauben und sie zu austauschbaren Objekten zu machen. Die Würdenträger hingegen tragen ihre Uniformen als Zeichen ihrer Macht und ihres Status. Der Kontrast zwischen den beiden Gruppen unterstreicht die Ungleichheit und die Brutalität des Systems.

Die Symbolik: Ein Kaleidoskop der Schrecken

„Salo“ ist reich an Symbolik und Allegorien. Die vier Kreise der Gewalt stehen für die verschiedenen Stadien der Entmenschlichung und der Korruption. Der Kot, der im zweiten Kreis eine zentrale Rolle spielt, symbolisiert die Verunreinigung der Seele und den Verlust jeglicher Würde.

Die Geschichten, die von den Erzählerinnen vorgetragen werden, sind oft obszön und pervers, aber sie dienen auch als Kommentar zur politischen und gesellschaftlichen Situation. Sie enthüllen die Heuchelei und die Doppelmoral der herrschenden Klasse und zeigen, wie Machtmissbrauch zur Zerstörung aller moralischen Werte führen kann.

Auch die Namen der Würdenträger sind symbolisch. Sie verweisen auf historische Figuren und auf biblische Gestalten, um die Kontinuität des Bösen und die universelle Gültigkeit der Thematik zu verdeutlichen.

Die Kontroverse: Ein Film, der polarisiert

„Salo“ ist einer der umstrittensten Filme aller Zeiten. Er wurde von vielen Kritikern als pornografisch, sadistisch und geschmacklos verurteilt. Andere hingegen lobten ihn als ein mutiges und wichtiges Kunstwerk, das die Abgründe der menschlichen Natur schonungslos offenbart.

Der Film wurde in vielen Ländern zensiert oder verboten, und auch heute noch ist er Gegenstand heftiger Debatten. Die Darstellung von sexueller Gewalt und Folter ist für viele Zuschauer unerträglich, und die Thematik des Machtmissbrauchs und der Entmenschlichung ist nach wie vor hochaktuell.

Unabhängig von der persönlichen Meinung ist „Salo“ ein Film, der nicht gleichgültig lässt. Er zwingt den Zuschauer, sich mit den dunkelsten Seiten der menschlichen Natur auseinanderzusetzen und über die Ursachen und Folgen von Gewalt und Unterdrückung nachzudenken.

Warum „Salo“ auch heute noch relevant ist

Auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung hat „Salo oder Die 120 Tage von Sodom“ nichts von seiner Schockwirkung und seiner Relevanz verloren. Die Thematik des Machtmissbrauchs, der Entmenschlichung und der Korruption ist in unserer heutigen Gesellschaft genauso präsent wie in der Zeit des Faschismus.

Der Film erinnert uns daran, dass die Gefahr des Totalitarismus und der Unterdrückung niemals gebannt ist und dass es unsere Pflicht ist, uns gegen jede Form von Gewalt und Diskriminierung zu wehren. „Salo“ ist ein Mahnmal, ein Spiegelbild unserer eigenen Abgründe und eine Aufforderung zur Wachsamkeit.

Es ist kein Film, den man leicht vergisst. Er ist eine Herausforderung, eine Provokation und ein verstörendes Meisterwerk, das uns dazu zwingt, über unsere eigenen Werte und Überzeugungen nachzudenken.

Ein Fazit: Ein Film, der unter die Haut geht

„Salo oder Die 120 Tage von Sodom“ ist ein Film, der polarisiert, der schmerzt und der verstört. Er ist kein leicht verdauliches Entertainment, sondern eine kompromisslose Auseinandersetzung mit den dunkelsten Seiten der menschlichen Natur.

Wer sich auf diesen Film einlässt, muss bereit sein, sich mit den Abgründen der Macht, der Gewalt und der Entmenschlichung zu konfrontieren. Doch wer den Mut hat, sich diesem verstörenden Meisterwerk zu stellen, wird mit einer tiefgreifenden und unvergesslichen Erfahrung belohnt.

„Salo“ ist kein Film für jedermann, aber er ist ein Film, der jeden zum Nachdenken anregen sollte.

![This is England [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/this-is-england-2-dvds-dvd-thomas-turgoose-300x413.jpeg)