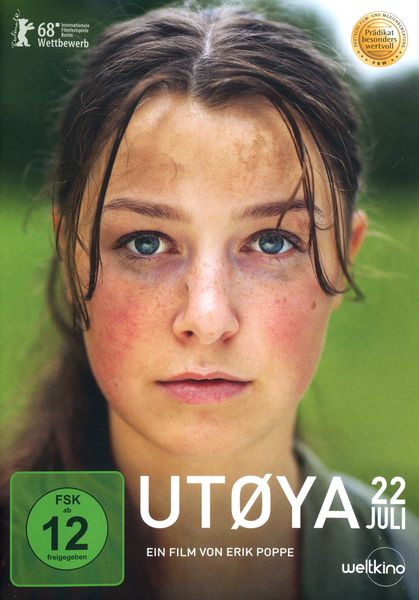

Filmbeschreibung: Utoya: 22. Juli

Der Spielfilm „Utoya: 22. Juli“ basiert auf den tragischen Ereignissen des 22. Juli 2011 in Norwegen, an dem ein rechtsextremer Terrorist zuerst in Oslo eine Autobombe zündete und anschließend auf der Insel Utoya ein Massaker anrichtete, bei dem er 69 Menschen tötete, die meisten davon Jugendliche. Der Film fokussiert sich ausschließlich auf die Geschehnisse auf Utoya, indem er die Erfahrungen der Opfer und Überlebenden aus einer persönlich-emotionalen Perspektive darstellt.

Handlung und Inhalt

Der Film folgt in Echtzeit dem 18-jährigen Kaja, die an einem Sommercamp der Arbeiterpartei auf der Insel teilnimmt. Als die Schüsse ertönen, gerät das bis dahin unbeschwerte Lager in Panik. Kaja versucht, sich und ihre jüngere Schwester Emilie in Sicherheit zu bringen. Doch die Schwester wird vermisst, und Kaja setzt alles daran, sie zu finden, während sie gleichzeitig versucht, sich und andere vor dem Schützen zu verstecken und zu schützen. Die Kamera folgt Kaja unentwegt, was die intensiven und quälenden Momente der Unsicherheit und Angst aus ihrer Sicht einfängt.

Filmkritik

„Utoya: 22. Juli“ ist ein kraftvolles und erschütterndes filmisches Erlebnis, das die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt in das Herz des Grauens führt. Die Regie von Erik Poppe verwendet eine One-Take-Ästhetik, die ungeschnitten der Hauptfigur folgt und eine beklemmende Nähe schafft. Diese Technik erzeugt ein Gefühl von Echtzeit und ungefiltertem Realismus. Jedoch wurde diese Darstellungsweise auch kritisch gesehen, da sie die Gefahr birgt, die realen Leiden der Opfer für dramatische Effekte zu instrumentalisieren. Trotz dieser Bedenken gelingt es dem Film, ein respektvolles Andenken an die Opfer zu wahren und auf die Brutalität des Hasses hinzuweisen. Die schauspielerische Leistung, insbesondere von Andrea Berntzen (Kaja), ist durchgehend überzeugend und trägt maßgeblich zur emotionalen Wirkung des Films bei. „Utoya: 22. Juli“ ist somit ein wichtiges, wenn auch schwieriges Stück Kino, das zur Auseinandersetzung mit Themen wie Extremismus, Trauma und der Kraft des Zusammenhalts in Krisenzeiten anregt.

| Erscheinungsjahr | 2018 |

|---|---|

| Länge | 92 Minuten |

| Altersfreigabe | FSK 16 |

| Regie | Erik Poppe |

| Drehbuch | Anna Bache-Wiig, Siv Rajendram Eliassen |

| Genre | Drama, Thriller |

| Produktionsländer | Norwegen |

| Sprache | Norwegisch |

| Kinostart (Deutschland) | 20. September 2018 |

| Produktionskosten | nicht veröffentlicht |

| Weltweites Einspielergebnis | nicht veröffentlicht |

| Schauspieler | Charakter |

|---|---|

| Andrea Berntzen | Kaja |

| Aleksander Holmen | Magnus |

| Solveig Koløen Birkeland | Emilie |

| Brede Fristad | Petter |

| Jenny Svennevig | Ingrid |

| Elli Rhiannon Müller Osbourne | Therese |

| Ingeborg Enes | Karine |

| Sorosh Sadat | Issa |

| Ada Eide | Sara |

| Mariann Gjerdsbakk | Lehrerin |

Utoya: 22. Juli online schauen & kaufen

- Bietet eine intensive Echtzeit-Darstellung des Geschehens, die zur Reflektion und Diskussion anregt.

- Bedient sich einer einzigartigen One-Take-Technik, die eine unmittelbare und immersive Erfahrung schafft.

- Andenken an die tragischen Ereignisse und die Opfer des 22. Juli 2011 in Norwegen.

- Leistet einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Themen Extremismus und Hass.

- Schauspielerische Glanzleistungen, besonders von Hauptdarstellerin Andrea Berntzen.

- Regiearbeit von Erik Poppe, der sensibel und respektvoll mit dem Thema umgeht.

- Ein emotional aufwühlender Film, der lange im Gedächtnis bleibt.

- Fördert das Verständnis für die Bedeutung von Zusammenhalt und Unterstützung in Krisenzeiten.

- Bietet Einblicke in die Herausforderungen, denen sich Überlebende von Terrorangriffen gegenübersehen.

- Ein kulturelles Gedächtnisstück, das zur Erinnerungskultur beiträgt.

![The Outsider - 1. Staffel [3 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/the-outsider-1-staffel-3-dvds-dvd-jason-bateman-300x427.jpeg)