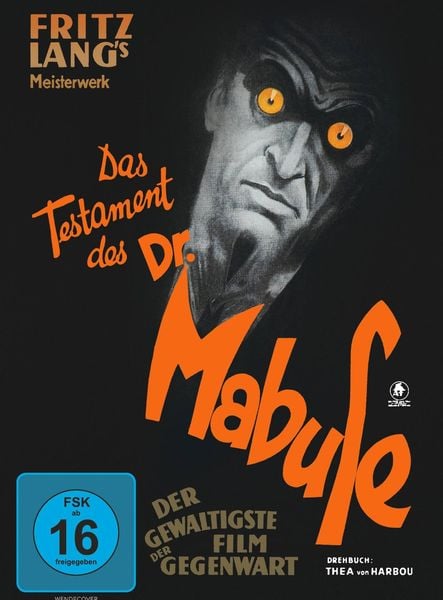

Ein Meisterwerk des expressionistischen Kinos: „Das Testament des Dr. Mabuse“

Tauchen Sie ein in die düstere und faszinierende Welt von Fritz Langs „Das Testament des Dr. Mabuse“, einem wegweisenden Film, der die Grenzen des Genres sprengte und bis heute nichts von seiner Intensität und Relevanz verloren hat. Dieser Film ist mehr als nur ein Kriminalfilm; er ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen Macht, Wahnsinn und der Fragilität der menschlichen Vernunft.

Die Geschichte: Ein Netz aus Intrigen und dunklen Machenschaften

Die Handlung entfaltet sich im Berlin der frühen 1930er Jahre, einer Zeit des politischen Umbruchs und der wirtschaftlichen Unsicherheit. Eine Serie von brutalen Verbrechen erschüttert die Stadt, und die Polizei unter der Leitung von Kommissar Lohmann steht vor einem Rätsel. Die Spur führt zu einem scheinbar unlösbaren Fall: Dr. Mabuse, der geniale Verbrecher und Meister der Manipulation, ist seit Jahren in einer Nervenheilanstalt interniert. Doch aus seinem Wahn heraus scheint er weiterhin ein Netz aus Intrigen zu spinnen und seine verbrecherischen Pläne durchzusetzen.

Der Film entführt Sie in eine Welt voller Schatten und Geheimnisse. Sie werden Zeuge, wie Mabuses psychopathischer Einfluss auf seine Anhänger wirkt und wie diese Marionetten seine Befehle blind ausführen. Die Spannung steigt unaufhaltsam, während Kommissar Lohmann versucht, die Wahrheit aufzudecken und den Wahnsinn zu stoppen, bevor er die ganze Stadt ins Chaos stürzt.

Warum „Das Testament des Dr. Mabuse“ ein Muss für Filmliebhaber ist

„Das Testament des Dr. Mabuse“ ist nicht nur ein spannender Kriminalfilm, sondern auch ein wichtiges Zeitdokument. Fritz Lang nutzte den Film, um subtile Kritik an den aufkommenden totalitären Tendenzen in Deutschland zu üben. Die Figur des Dr. Mabuse, der seine Anhänger manipuliert und zu willenlosen Werkzeugen seiner Macht macht, kann als Allegorie auf die Verführungskraft des Nationalsozialismus interpretiert werden.

Der Film besticht durch seine expressionistische Bildsprache, die mit Licht und Schatten spielt, um eine beklemmende und unheimliche Atmosphäre zu erzeugen. Die innovativen Kameraeinstellungen und die raffinierten Spezialeffekte waren ihrer Zeit weit voraus und haben Generationen von Filmemachern beeinflusst. „Das Testament des Dr. Mabuse“ ist ein Meisterwerk der Filmgeschichte, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Die filmischen Elemente: Ein Feuerwerk der Kreativität

Fritz Lang verstand es meisterhaft, verschiedene filmische Elemente zu einem einzigartigen und beeindruckenden Gesamtkunstwerk zu verschmelzen. Die expressionistische Bildsprache, die innovative Kameraführung und die eindringliche Musik tragen maßgeblich zur beklemmenden und faszinierenden Atmosphäre des Films bei.

Die expressionistische Bildsprache: Ein Spiel mit Licht und Schatten

Die expressionistische Bildsprache ist ein prägendes Merkmal von „Das Testament des Dr. Mabuse“. Die düsteren und kontrastreichen Bilder erzeugen eine unheimliche und beklemmende Atmosphäre, die den Zuschauer in den Bann zieht. Die übertriebenen Perspektiven und die verzerrten Darstellungen spiegeln die innere Zerrissenheit der Charaktere und die dunkle Seite der menschlichen Seele wider.

Fritz Lang nutzte die expressionistische Bildsprache, um die psychologischen Zustände der Figuren zu visualisieren und die subtile Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu verstärken. Die Stadt Berlin wird in „Das Testament des Dr. Mabuse“ zu einem Spiegelbild der menschlichen Abgründe, ein Ort der Verzweiflung, der Angst und der Hoffnungslosigkeit.

Die innovative Kameraführung: Ein Blickwinkel auf die verborgene Wahrheit

Die Kameraführung in „Das Testament des Dr. Mabuse“ ist alles andere als konventionell. Fritz Lang experimentierte mit ungewöhnlichen Perspektiven, dynamischen Kamerafahrten und raffinierten Montagen, um die Spannung zu erhöhen und den Zuschauer in das Geschehen hineinzuziehen. Die Kamera wird zum allwissenden Beobachter, der die verborgenen Machenschaften aufdeckt und die dunklen Geheimnisse der Charaktere enthüllt.

Besonders beeindruckend sind die Sequenzen, in denen die Kamera durch die Irrenanstalt gleitet und die verstörenden Bilder der Insassen einfängt. Diese Szenen vermitteln auf eindringliche Weise den Wahnsinn und die Verzweiflung, die in den Seelen der Menschen toben. Die innovative Kameraführung trägt maßgeblich dazu bei, dass „Das Testament des Dr. Mabuse“ zu einem unvergesslichen Filmerlebnis wird.

Die eindringliche Musik: Ein Spiegel der inneren Konflikte

Die Musik von Hans Erdmann unterstreicht die düstere und beklemmende Atmosphäre des Films. Die dissonanten Klänge und die unheilvollen Melodien spiegeln die inneren Konflikte der Charaktere wider und verstärken die Spannung der Handlung. Die Musik ist nicht nur eine Begleitung, sondern ein integraler Bestandteil des Films, der die Emotionen des Zuschauers lenkt und die Wirkung der Bilder verstärkt.

Die Musik in „Das Testament des Dr. Mabuse“ ist ein Meisterwerk der Filmmusik, das die Ausdruckskraft des Films auf ein neues Niveau hebt. Sie ist ein Spiegel der dunklen Seite der menschlichen Natur und ein Mahnmal für die Gefahren von Machtmissbrauch und Manipulation.

Die Charaktere: Zwischen Genie und Wahnsinn

Die Charaktere in „Das Testament des Dr. Mabuse“ sind vielschichtig und komplex. Sie sind gezeichnet von ihren inneren Konflikten und ihren Erfahrungen in einer von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägten Zeit. Fritz Lang schuf Figuren, die den Zuschauer gleichermaßen faszinieren und verstören.

Dr. Mabuse: Der Meister der Manipulation

Dr. Mabuse ist die zentrale Figur des Films. Er ist ein genialer Verbrecher, der die Kunst der Manipulation perfektioniert hat. Aus seiner Zelle in der Nervenheilanstalt heraus spinnt er ein Netz aus Intrigen und lenkt seine Anhänger wie Marionetten. Mabuse ist ein Symbol für die dunkle Seite der menschlichen Natur, für die Verführungskraft der Macht und die Gefahren des Wahnsinns.

Die Darstellung des Dr. Mabuse durch Rudolf Klein-Rogge ist beeindruckend. Er verkörpert den Wahnsinn und die Genialität der Figur auf glaubwürdige Weise und verleiht ihr eine unheimliche Präsenz. Mabuse ist eine Figur, die den Zuschauer bis zum Schluss in ihren Bann zieht und ihn über die Abgründe der menschlichen Seele nachdenken lässt.

Kommissar Lohmann: Der unbestechliche Ermittler

Kommissar Lohmann ist der Gegenspieler von Dr. Mabuse. Er ist ein unbestechlicher und hartnäckiger Ermittler, der sich von nichts und niemandem aufhalten lässt. Lohmann ist ein Symbol für Recht und Ordnung, für die Hoffnung auf Gerechtigkeit in einer von Chaos und Verbrechen geprägten Welt.

Otto Wernicke verkörpert den Kommissar Lohmann mit großer Glaubwürdigkeit. Er spielt einen bodenständigen und pragmatischen Polizisten, der sich nicht von den dunklen Machenschaften des Dr. Mabuse einschüchtern lässt. Lohmann ist eine Figur, mit der sich der Zuschauer identifizieren kann und die ihm Hoffnung gibt, dass das Gute letztendlich über das Böse siegen wird.

Weitere wichtige Charaktere

- Professor Baum: Der Leiter der Nervenheilanstalt, der von Mabuses Einfluss manipuliert wird.

- Hardy: Ein Gangster, der von Mabuse für seine verbrecherischen Pläne eingesetzt wird.

- Lilli: Eine junge Frau, die in die Machenschaften des Dr. Mabuse hineingezogen wird.

Die Themen: Macht, Wahnsinn und die Fragilität der Vernunft

„Das Testament des Dr. Mabuse“ ist mehr als nur ein Kriminalfilm. Er ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen Macht, Wahnsinn und die Fragilität der menschlichen Vernunft. Fritz Lang nutzte den Film, um subtile Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit zu üben.

Die Verführungskraft der Macht

Der Film zeigt auf eindringliche Weise, wie Macht Menschen korrumpieren kann. Dr. Mabuse ist ein Meister der Manipulation, der seine Anhänger zu willenlosen Werkzeugen seiner Macht macht. Er verkörpert die dunkle Seite der menschlichen Natur, die nach Macht strebt und bereit ist, dafür über Leichen zu gehen.

Die Figur des Dr. Mabuse kann als Allegorie auf die Verführungskraft des Totalitarismus interpretiert werden. Er ist ein Symbol für die Gefahren von Machtmissbrauch und die Manipulation der Massen.

Die Grenzen der Vernunft

„Das Testament des Dr. Mabuse“ thematisiert auch die Fragilität der menschlichen Vernunft. Der Film zeigt, wie leicht Menschen manipuliert und in den Wahnsinn getrieben werden können. Die Insassen der Nervenheilanstalt sind ein Spiegelbild der menschlichen Abgründe, ein Mahnmal für die Gefahren von psychischer Krankheit und sozialer Isolation.

Fritz Lang stellt die Frage, wie viel Vernunft in einer Welt voller Chaos und Gewalt noch möglich ist. Er zeigt, dass die Grenzen zwischen Normalität und Wahnsinn fließend sind und dass die menschliche Psyche sehr zerbrechlich ist.

Die politische Dimension

„Das Testament des Dr. Mabuse“ ist ein Film mit einer klaren politischen Botschaft. Fritz Lang nutzte den Film, um subtile Kritik an den aufkommenden totalitären Tendenzen in Deutschland zu üben. Die Figur des Dr. Mabuse kann als Allegorie auf die Verführungskraft des Nationalsozialismus interpretiert werden. Der Film warnt vor den Gefahren von Ideologien, die die Menschen manipulieren und zu willenlosen Werkzeugen ihrer Macht machen.

Die Zensurbehörden erkannten die politische Brisanz des Films und verboten ihn zunächst. Erst nach einigen Änderungen wurde er freigegeben. „Das Testament des Dr. Mabuse“ ist ein wichtiges Zeitdokument, das die Ängste und Sorgen der Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus widerspiegelt.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu „Das Testament des Dr. Mabuse“

Welche Bedeutung hat der Titel „Das Testament des Dr. Mabuse“?

Der Titel bezieht sich auf die Schriften und Pläne, die Dr. Mabuse während seiner Zeit in der Nervenheilanstalt verfasst hat. Diese Schriften dienen als „Testament“ seiner verbrecherischen Ideen und Strategien, die auch nach seinem Tod weiterhin Einfluss auf seine Anhänger haben und die Verbrechensserie im Film antreiben. Es symbolisiert die Fortdauer des Bösen und die Macht der Ideologie.

In welchem historischen Kontext entstand der Film?

„Das Testament des Dr. Mabuse“ wurde 1933 in Deutschland gedreht, kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Der Film spiegelt die politische Unsicherheit und die Angst vor dem aufkommenden Totalitarismus wider. Fritz Lang nutzte den Film, um subtile Kritik an den politischen Verhältnissen seiner Zeit zu üben.

Welche filmischen Techniken wurden in „Das Testament des Dr. Mabuse“ eingesetzt?

Der Film ist geprägt von expressionistischer Bildsprache, innovativer Kameraführung und eindringlicher Musik. Fritz Lang experimentierte mit Licht und Schatten, ungewöhnlichen Perspektiven und dynamischen Kamerafahrten, um eine beklemmende und unheimliche Atmosphäre zu erzeugen. Die Musik von Hans Erdmann unterstreicht die düstere Stimmung des Films.

Welche Themen werden in dem Film behandelt?

Die zentralen Themen des Films sind Macht, Wahnsinn und die Fragilität der menschlichen Vernunft. „Das Testament des Dr. Mabuse“ thematisiert die Verführungskraft der Macht, die Grenzen der Vernunft und die Gefahren von Ideologien, die die Menschen manipulieren und zu willenlosen Werkzeugen ihrer Macht machen.

Warum ist „Das Testament des Dr. Mabuse“ ein wichtiger Film der Filmgeschichte?

„Das Testament des Dr. Mabuse“ ist ein Meisterwerk des expressionistischen Kinos, das Generationen von Filmemachern beeinflusst hat. Der Film besticht durch seine innovative Bildsprache, seine komplexen Charaktere und seine tiefgründige Auseinandersetzung mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit. Er gilt als ein wichtiges Zeitdokument und ein Mahnmal für die Gefahren von Machtmissbrauch und Manipulation.

Gab es Probleme mit der Zensur?

Ja, der Film wurde zunächst von den Zensurbehörden verboten, da er als politische Kritik am Nationalsozialismus interpretiert wurde. Erst nach einigen Änderungen wurde er freigegeben, was die politische Brisanz des Films unterstreicht.

Welche Rolle spielt Kommissar Lohmann in dem Film?

Kommissar Lohmann ist der Gegenspieler von Dr. Mabuse und verkörpert Recht und Ordnung. Er ist ein hartnäckiger und unbestechlicher Ermittler, der versucht, die Verbrechensserie aufzuklären und den Wahnsinn des Dr. Mabuse zu stoppen. Er symbolisiert die Hoffnung auf Gerechtigkeit in einer von Chaos und Verbrechen geprägten Welt.

![Grosse Science Fiction Klassiker Box [8 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/grosse-science-fiction-klassiker-box-8-dvds-dvd-kirk-douglas-300x428.jpeg)

![Der dritte Mann Special Edition [2 DVDs] - Digital Remastered](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/der-dritte-mann-special-edition-2-dvds-digital-remastered-dvd-orson-welles-300x427.jpeg)