Willkommen in der Welt der Dreigroschenoper – Ein Meisterwerk für die Ewigkeit

Tauchen Sie ein in die schillernde und zugleich düstere Welt der „Dreigroschenoper“, einem Bühnenstück, das seit seiner Uraufführung 1928 die Menschen fesselt und polarisiert. Dieses revolutionäre Werk von Bertolt Brecht und Kurt Weill ist weit mehr als nur ein Theaterstück; es ist eine messerscharfe Analyse der bürgerlichen Gesellschaft, ein Spiegelbild moralischer Verkommenheit und eine Ode an die Überlebenskunst in einer Welt, die von Ungleichheit und Scheinheiligkeit geprägt ist. Erleben Sie eine Inszenierung, die Sie so schnell nicht vergessen werden.

Eine zeitlose Geschichte von Liebe, Verrat und Kapital

Die „Dreigroschenoper“ entführt Sie ins Londoner Verbrechermilieu des 19. Jahrhunderts, wo der berüchtigte Mackie Messer, auch bekannt als Macheath, sein Unwesen treibt. Charmant, skrupellos und stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht, bewegt er sich elegant zwischen den gesellschaftlichen Schichten und verführt die Frauenherzen im Sturm. Doch sein leichtlebiges Leben gerät ins Wanken, als er Polly Peachum, die Tochter des skrupellosen Bettlerkönigs Jonathan Jeremiah Peachum, heiratet. Peachum, der die Kontrolle über sein lukratives Geschäft bedroht sieht, setzt alles daran, Mackie Messer ans Messer zu liefern. Intrigen, Verrat und Korruption sind an der Tagesordnung in diesem packenden Drama, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse, Recht und Unrecht verschwimmen.

Die Geschichte der Dreigroschenoper ist nicht nur spannend und unterhaltsam, sondern regt auch zum Nachdenken an. Brecht und Weill präsentieren uns eine Gesellschaft, in der die Moral verhandelbar ist und in der die Mächtigen ihre Positionen missbrauchen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Sie stellen die Frage, ob sich die Methoden von Verbrechern und Bankern so stark unterscheiden und wer eigentlich der größere Übeltäter ist.

Die Musik der Dreigroschenoper – Ein Geniestreich von Kurt Weill

Die Musik der „Dreigroschenoper“ ist ebenso revolutionär wie der Text von Brecht. Kurt Weill schuf eine einzigartige Mischung aus Oper, Jazz, Tango und Jahrmarktsmusik, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht. Ohrwürmer wie die „Moritat von Mackie Messer“, die „Seeräuber-Jenny“ und das „Kanonen-Song“ sind längst zu Klassikern geworden und haben nichts von ihrer Popularität eingebüßt. Die Musik unterstreicht die gesellschaftskritischen Botschaften des Stücks und verleiht den Figuren eine zusätzliche Dimension.

Die eingängigen Melodien und provokanten Texte machen die „Dreigroschenoper“ zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Musik ist nicht nur Begleitung, sondern ein integraler Bestandteil der Handlung, der die Emotionen verstärkt und die Botschaften transportiert. Sie werden mitsingen, mitfiebern und mitfühlen – garantiert!

Die Dreigroschenoper auf der Bühne – Eine Inszenierung der Extraklasse

Erleben Sie die „Dreigroschenoper“ in einer Inszenierung, die Sie von der ersten bis zur letzten Minute fesseln wird. Ein hochkarätiges Ensemble, eine detailgetreue Ausstattung und eine innovative Regie sorgen für ein Theatererlebnis der Extraklasse. Lassen Sie sich von den mitreißenden Darbietungen der Schauspieler verzaubern, die die Charaktere der „Dreigroschenoper“ zum Leben erwecken und Ihnen die Abgründe der menschlichen Seele offenbaren.

Die Inszenierung der „Dreigroschenoper“ ist ein Fest für die Sinne. Die opulente Ausstattung entführt Sie in die zwielichtigen Gassen Londons, die Kostüme spiegeln den Charakter der Figuren wider und die Lichteffekte verstärken die dramatische Atmosphäre. Die Regie versteht es, die komplexen Themen des Stücks aufzugreifen und sie für ein modernes Publikum zugänglich zu machen.

Die Charaktere der Dreigroschenoper – Zwischen Moral und Verbrechen

Die „Dreigroschenoper“ ist bevölkert von faszinierenden Charakteren, die alle ihre eigenen Motive und Geheimnisse haben. Hier eine kleine Vorstellung der wichtigsten Protagonisten:

- Mackie Messer (Macheath): Der charmante und skrupellose Gangsterboss, der die Frauenherzen im Sturm erobert und die Polizei an der Nase herumführt.

- Jonathan Jeremiah Peachum: Der Bettlerkönig, der mit seinem Elend Profit macht und seine Tochter Polly unter seine Kontrolle bringen will.

- Polly Peachum: Die naive und rebellische Tochter Peachums, die sich in Mackie Messer verliebt und gegen ihren Vater aufbegehrt.

- Celia Peachum: Die resolute und berechnende Ehefrau Peachums, die ihrem Mann in nichts nachsteht.

- Brown (Tiger-Brown): Der Polizeichef und Jugendfreund Mackie Messers, der zwischen Freundschaft und Pflicht hin- und hergerissen ist.

- Lucy Brown: Browns Tochter und Mackie Messers ehemalige Geliebte, die eifersüchtig auf Polly ist und alles daran setzt, Mackie zurückzugewinnen.

Jeder dieser Charaktere verkörpert eine bestimmte Facette der menschlichen Natur und trägt dazu bei, die komplexen Themen des Stücks zu beleuchten. Sie werden mitfiebern, mitlachen und mit ihnen leiden – garantiert!

Die Dreigroschenoper – Mehr als nur ein Theaterstück

Die „Dreigroschenoper“ ist mehr als nur ein Theaterstück; sie ist ein Kulturgut, das seit Jahrzehnten die Menschen inspiriert und provoziert. Sie ist eine Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens: Was ist Moral? Was ist Gerechtigkeit? Und was ist der Wert des Menschen in einer Welt, die von Geld und Macht dominiert wird?

Die „Dreigroschenoper“ ist ein Stück, das unterhält, aber auch zum Nachdenken anregt. Sie ist eine Herausforderung an unser Gewissen und ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Sie ist ein Meisterwerk, das Sie unbedingt gesehen haben müssen!

Die Dreigroschenoper als Spiegel der Gesellschaft

Bertolt Brecht und Kurt Weill schufen mit der Dreigroschenoper ein Werk, das die bürgerliche Gesellschaft kritisch hinterfragt. Durch die Verlagerung von kriminellen Machenschaften in höhere gesellschaftliche Kreise wird die Frage aufgeworfen, ob sich die Methoden von Gangstern und Bankern wirklich unterscheiden. Die Dreigroschenoper entlarvt die Scheinheiligkeit und Korruption, die in allen Schichten der Gesellschaft zu finden sind.

Die Figuren der Dreigroschenoper sind keine einfachen Gut- oder Bösewichte, sondern komplexe Charaktere, die von ihren eigenen Interessen und Überzeugungen geleitet werden. Sie zeigen, dass Moral oft eine Frage der Perspektive ist und dass die Grenzen zwischen Recht und Unrecht fließend sein können. Die Dreigroschenoper regt dazu an, die eigenen Werte und Überzeugungen zu hinterfragen und sich mit den Ungerechtigkeiten der Welt auseinanderzusetzen.

Warum Sie die Dreigroschenoper erleben sollten

Die Dreigroschenoper ist ein einzigartiges Theatererlebnis, das Sie nicht verpassen sollten. Sie bietet:

- Eine spannende und unterhaltsame Geschichte mit überraschenden Wendungen.

- Unvergessliche Musik, die Sie noch lange nach dem Besuch begleiten wird.

- Eine hochkarätige Inszenierung mit talentierten Schauspielern und einer detailgetreuen Ausstattung.

- Eine Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Themen, die zum Nachdenken anregt.

- Ein unvergessliches Erlebnis, das Sie mit Freunden und Familie teilen können.

Lassen Sie sich von der Dreigroschenoper verzaubern und tauchen Sie ein in eine Welt voller Intrigen, Verrat und Leidenschaft. Sie werden es nicht bereuen!

Die Dreigroschenoper – Ein Werk für alle Generationen

Die Dreigroschenoper ist ein zeitloses Werk, das auch heute noch relevant ist. Die Themen, die Brecht und Weill vor fast einem Jahrhundert angesprochen haben, sind nach wie vor aktuell: Ungleichheit, Korruption, Machtmissbrauch und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Dreigroschenoper ist ein Stück für alle Generationen, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht.

Die Dreigroschenoper ist ein Geschenk, das Sie sich selbst und Ihren Lieben machen können. Sie ist ein Erlebnis, das Sie bereichern und inspirieren wird. Zögern Sie nicht und sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets!

Die Dreigroschenoper in verschiedenen Medien

Die Dreigroschenoper hat im Laufe der Jahre zahlreiche Adaptionen erfahren, darunter Verfilmungen, Hörspiele und Operninszenierungen. Jede dieser Interpretationen bietet eine neue Perspektive auf das Werk und zeigt die Vielseitigkeit und Relevanz der Dreigroschenoper.

Einige der bekanntesten Verfilmungen sind:

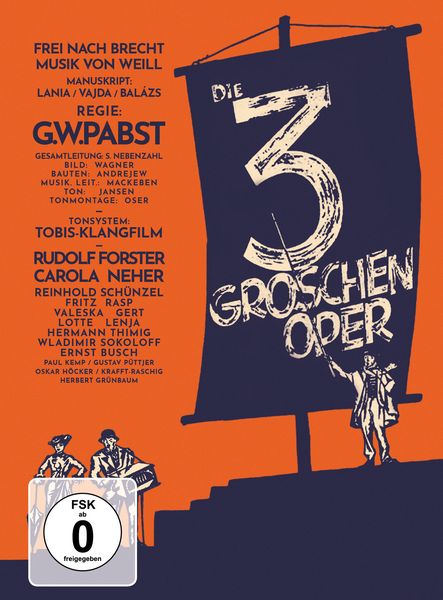

- Die Dreigroschenoper (1931) von Georg Wilhelm Pabst mit Rudolf Forster als Mackie Messer.

- Mack the Knife (1989) von Menahem Golan mit Raúl Juliá als Mackie Messer.

Die Dreigroschenoper wurde auch in zahlreichen Sprachen übersetzt und auf Bühnen in aller Welt aufgeführt. Sie ist ein fester Bestandteil des Theaterrepertoires und wird immer wieder neu interpretiert.

Die Dreigroschenoper und ihre Bedeutung für die Theatergeschichte

Die Dreigroschenoper gilt als eines der wichtigsten Werke des epischen Theaters, das von Bertolt Brecht entwickelt wurde. Das epische Theater bricht mit den traditionellen Konventionen des Theaters und zielt darauf ab, das Publikum zum Nachdenken anzuregen und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den dargestellten Themen zu bewegen.

Die Dreigroschenoper verwendet verschiedene Techniken, um diese Ziele zu erreichen, darunter:

- Verfremdungseffekte, die das Publikum daran hindern sollen, sich emotional mit den Figuren zu identifizieren und stattdessen eine distanzierte Haltung einzunehmen.

- Lieder und Songs, die die Handlung unterbrechen und die Botschaften des Stücks auf den Punkt bringen.

- Offene Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Werten.

Die Dreigroschenoper hat die Theatergeschichte nachhaltig beeinflusst und viele andere Künstler und Werke inspiriert. Sie ist ein Meilenstein des modernen Theaters und ein Muss für alle, die sich für Theater und Kultur interessieren.

Die Dreigroschenoper – Ein Plädoyer für Menschlichkeit

Trotz ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ist die Dreigroschenoper letztendlich ein Plädoyer für Menschlichkeit. Sie zeigt, dass auch in den dunkelsten Ecken der Gesellschaft Hoffnung und Liebe existieren können. Die Dreigroschenoper erinnert uns daran, dass wir alle Menschen sind mit Stärken und Schwächen und dass wir uns gegenseitig unterstützen und respektieren sollten.

Die Dreigroschenoper ist ein Werk, das uns berührt, bewegt und zum Nachdenken anregt. Sie ist ein Geschenk, das wir schätzen und bewahren sollten. Erleben Sie die Dreigroschenoper und lassen Sie sich von ihrer Kraft und Schönheit verzaubern!

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Dreigroschenoper

Was ist die Dreigroschenoper?

Die Dreigroschenoper ist ein Theaterstück von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weill. Es wurde 1928 uraufgeführt und ist eine sozialkritische Parodie auf die bürgerliche Gesellschaft und das kapitalistische System.

Wer sind die Hauptfiguren der Dreigroschenoper?

Die Hauptfiguren sind Mackie Messer, der Gangsterboss, Jonathan Jeremiah Peachum, der Bettlerkönig, Polly Peachum, seine Tochter, und Brown (Tiger-Brown), der Polizeichef.

Worum geht es in der Dreigroschenoper?

Die Dreigroschenoper erzählt die Geschichte von Mackie Messer, der Polly Peachum heiratet und dadurch den Zorn ihres Vaters auf sich zieht. Peachum setzt alles daran, Mackie zu verhaften und zu hängen. Die Handlung ist geprägt von Intrigen, Verrat und Korruption.

Welche Musikstücke sind in der Dreigroschenoper enthalten?

Zu den bekanntesten Musikstücken gehören die „Moritat von Mackie Messer“, die „Seeräuber-Jenny“ und das „Kanonen-Song“.

Was ist das Besondere an der Musik der Dreigroschenoper?

Die Musik von Kurt Weill ist eine Mischung aus Oper, Jazz, Tango und Jahrmarktsmusik. Sie ist eingängig, provokant und unterstreicht die gesellschaftskritischen Botschaften des Stücks.

Was ist das epische Theater?

Das epische Theater ist eine Theaterform, die von Bertolt Brecht entwickelt wurde. Es zielt darauf ab, das Publikum zum Nachdenken anzuregen und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den dargestellten Themen zu bewegen. Es verwendet Verfremdungseffekte und andere Techniken, um eine distanzierte Haltung des Publikums zu fördern.

Warum ist die Dreigroschenoper auch heute noch relevant?

Die Dreigroschenoper behandelt zeitlose Themen wie Ungleichheit, Korruption, Machtmissbrauch und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Sie ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und regt zum Nachdenken über unsere Werte und Überzeugungen an.

Wo kann ich die Dreigroschenoper sehen?

Die Dreigroschenoper wird regelmäßig auf Bühnen in aller Welt aufgeführt. Informieren Sie sich in Ihrem lokalen Theater oder online über aktuelle Aufführungen.

Gibt es Verfilmungen der Dreigroschenoper?

Ja, es gibt mehrere Verfilmungen der Dreigroschenoper, darunter die Version von Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr 1931 und die Version von Menahem Golan aus dem Jahr 1989.

Für wen ist die Dreigroschenoper geeignet?

Die Dreigroschenoper ist für alle geeignet, die sich für Theater, Musik und gesellschaftskritische Themen interessieren. Sie ist ein anspruchsvolles, aber auch unterhaltsames Werk, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht.