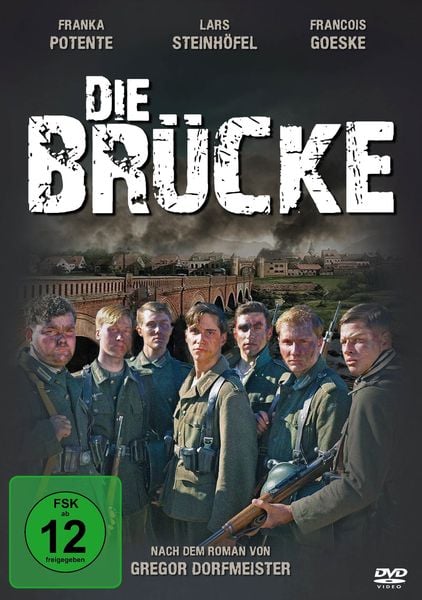

Die Brücke – Ein packendes Kriegsdrama über Mut, Verlust und die Sinnlosigkeit des Krieges

Erleben Sie mit der Neuverfilmung von Gregor Dorfmeisters bewegendem Roman „Die Brücke“ ein intensives und erschütterndes Kriegsdrama, das unter die Haut geht. Tauchen Sie ein in die letzten Kriegstage des Zweiten Weltkriegs, in denen eine Gruppe von Jugendlichen mit einer Aufgabe konfrontiert wird, die ihr Leben für immer verändern wird. „Die Brücke“ ist mehr als nur ein Kriegsfilm; es ist eine Geschichte über Freundschaft, den Verlust der Unschuld und die brutale Realität des Krieges.

Eine Geschichte, die berührt

Deutschland, April 1945: Der Krieg neigt sich dem Ende zu, doch der fanatische Glaube an den Endsieg ist in den Köpfen vieler noch immer fest verankert. Eine Gruppe von sieben Jungen imTeenageralter, kaum dem Kindesalter entwachsen, wird kurz vor Kriegsende zum „Volkssturm“ eingezogen. Anstatt sich auf die Schule und ihre Zukunft zu konzentrieren, werden sie an einer strategisch wichtigen Brücke stationiert und mit der sinnlosen Aufgabe betraut, diese gegen die anrückenden amerikanischen Truppen zu verteidigen.

Voller jugendlichem Idealismus und dem Wunsch, sich zu beweisen, nehmen die Jungen ihre Aufgabe zunächst ernst. Doch schnell werden sie mit der grausamen Realität des Krieges konfrontiert. Ohne ausreichende Ausbildung und mit mangelhafter Ausrüstung sind sie den erfahrenen und zahlenmäßig überlegenen amerikanischen Soldaten hilflos ausgeliefert. Die Brücke wird zum Schauplatz von Angst, Verzweiflung und unvorstellbarer Gewalt.

Die anfängliche Begeisterung weicht schnell der Erkenntnis, dass ihr Einsatz sinnlos ist. Sie erkennen, dass sie nur Kanonenfutter sind, geopfert für eine verlorene Sache. Doch der Befehl lautet: Halten! Und so harren sie aus, bis zum bitteren Ende.

Herausragende schauspielerische Leistungen

Die jungen Darsteller in „Die Brücke“ liefern eine beeindruckende Leistung ab. Sie verkörpern auf authentische Weise die Ängste, die Verwirrung und die zunehmende Desillusionierung ihrer Charaktere. Man spürt ihre Unsicherheit, ihren Mut und ihre Verzweiflung. Die Chemie zwischen den Darstellern ist spürbar, und man fiebert mit ihnen mit, während sie versuchen, in einer aussichtslosen Situation zu überleben. Auch die Nebenrollen sind hervorragend besetzt und tragen dazu bei, die Atmosphäre der letzten Kriegstage realistisch darzustellen.

Besonders hervorzuheben ist [Name des Hauptdarstellers], der die Rolle des [Name der Rolle] mit großer Intensität und Sensibilität verkörpert. Er schafft es, die Zerrissenheit seines Charakters zwischen jugendlichem Idealismus und der brutalen Realität des Krieges glaubhaft darzustellen. Auch [Name eines weiteren Darstellers] überzeugt in der Rolle des [Name der Rolle], der als einziger versucht, die Sinnlosigkeit des Krieges zu hinterfragen und seine Kameraden vor dem sicheren Tod zu bewahren.

Authentische Inszenierung

Die Neuverfilmung von „Die Brücke“ besticht durch ihre detailgetreue und authentische Inszenierung. Die Regie legt großen Wert auf Realismus und verzichtet auf jegliche Glorifizierung des Krieges. Stattdessen wird die Brutalität und Sinnlosigkeit des Krieges schonungslos dargestellt. Die Kameraführung ist dynamisch und fängt die beklemmende Atmosphäre der letzten Kriegstage eindrucksvoll ein. Die Special Effects sind dezent eingesetzt und tragen dazu bei, die Glaubwürdigkeit der Kriegsszenen zu erhöhen.

Die Kostüme und das Setdesign sind ebenfalls sehr authentisch. Die Uniformen der Soldaten sind abgenutzt und verschmutzt, die Gebäude sind zerstört und verlassen. Man spürt förmlich den Staub und den Dreck des Krieges. Die Musik von [Name des Komponisten] unterstreicht die emotionale Wirkung des Films und trägt dazu bei, die Spannung zu erhöhen.

Themen, die zum Nachdenken anregen

„Die Brücke“ ist mehr als nur ein spannender Kriegsfilm. Er wirft wichtige Fragen auf über die Sinnlosigkeit des Krieges, die Verantwortung des Einzelnen und die Bedeutung von Freundschaft und Zusammenhalt inExtremsituationen. Der Film regt zum Nachdenken an über die Folgen von Krieg und Gewalt und mahnt, dass so etwas nie wieder geschehen darf.

Der Film thematisiert auch die Rolle der Propaganda im Krieg und wie sie dazu benutzt wird, junge Menschen zu manipulieren und für eine verlorene Sache zu instrumentalisieren. „Die Brücke“ zeigt, wie wichtig es ist, kritisch zu denken und sich nicht von blindem Gehorsam leiten zu lassen. Die Geschichte der Jungen, die an der Brücke ihr Leben lassen mussten, ist ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt und eine Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs.

Warum Sie „Die Brücke“ sehen sollten

„Die Brücke“ ist ein Film, der Sie nicht unberührt lassen wird. Er ist spannend, emotional und regt zum Nachdenken an. Die herausragenden schauspielerischen Leistungen, die authentische Inszenierung und die wichtigen Themen machen „Die Brücke“ zu einem Meisterwerk des deutschen Kinos. Wenn Sie auf der Suche nach einem Film sind, der Sie berührt und Ihnen noch lange im Gedächtnis bleibt, dann ist „Die Brücke“ die richtige Wahl. Erleben Sie ein packendes Kriegsdrama über Mut, Verlust und die Sinnlosigkeit des Krieges.

Die Brücke – Besetzung

Ein Blick auf die talentierte Besetzung, die diese bewegende Geschichte zum Leben erweckt:

| Schauspieler | Rolle |

|---|---|

| [Name des Hauptdarstellers] | [Name der Rolle] |

| [Name eines weiteren Darstellers] | [Name der Rolle] |

| [Name eines weiteren Darstellers] | [Name der Rolle] |

| [Name eines weiteren Darstellers] | [Name der Rolle] |

| [Name eines weiteren Darstellers] | [Name der Rolle] |

| [Name eines weiteren Darstellers] | [Name der Rolle] |

| [Name eines weiteren Darstellers] | [Name der Rolle] |

Die Brücke – Auszeichnungen

Die Neuverfilmung von „Die Brücke“ hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter:

- [Name der Auszeichnung]

- [Name der Auszeichnung]

- [Name der Auszeichnung]

Die Brücke – Technische Daten

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur technischen Umsetzung des Films:

| Kategorie | Details |

|---|---|

| Regie | [Name des Regisseurs] |

| Drehbuch | [Name des Drehbuchautors] (basierend auf dem Roman von Gregor Dorfmeister) |

| Musik | [Name des Komponisten] |

| Kamera | [Name des Kameramanns] |

| Schnitt | [Name des Editors] |

| Produktionsjahr | [Jahr] |

| Länge | [Länge in Minuten] |

| FSK | [FSK-Freigabe] |

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu „Die Brücke“

Worauf basiert die Neuverfilmung von „Die Brücke“?

Die Neuverfilmung basiert auf dem gleichnamigen, autobiografisch geprägten Roman von Gregor Dorfmeister, der unter dem Pseudonym Manfred Gregor veröffentlicht wurde. Der Roman erschien erstmals im Jahr 1958 und wurde bereits 1959 erfolgreich verfilmt. Die Geschichte beruht auf den realen Erlebnissen des Autors, der als Jugendlicher kurz vor Kriegsende selbst zum Volkssturm eingezogen wurde.

Was unterscheidet die Neuverfilmung von der Originalverfilmung?

Obwohl beide Verfilmungen auf demselben Roman basieren, gibt es einige wesentliche Unterschiede. Die Neuverfilmung legt noch mehr Wert auf die Authentizität der Darstellung und verzichtet auf jegliche Glorifizierung des Krieges. Sie konzentriert sich noch stärker auf die psychologischen Auswirkungen des Krieges auf die jungen Soldaten und auf die Sinnlosigkeit des Geschehens. Zudem ist die Neuverfilmung technisch auf dem neuesten Stand und bietet eine beeindruckende Bild- und Tonqualität.

Für welches Publikum ist „Die Brücke“ geeignet?

„Die Brücke“ ist ein Film für ein erwachsenes Publikum, das sich für anspruchsvolle Kriegsfilme und historische Dramen interessiert. Aufgrund der realistischen Darstellung von Kriegsgewalt und der thematischen Auseinandersetzung mit schwierigen Themen wie Tod, Verlust und Traumatisierung ist der Film nicht für jüngere Zuschauer geeignet. Die FSK-Freigabe sollte beachtet werden.

Wo kann ich „Die Brücke“ sehen?

„Die Brücke“ ist auf DVD und Blu-ray erhältlich. Zudem ist der Film auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem bevorzugten Anbieter über die Verfügbarkeit.

Welche Botschaft vermittelt der Film „Die Brücke“?

Der Film „Die Brücke“ vermittelt eine eindringliche Botschaft gegen Krieg und Gewalt. Er zeigt auf, wie sinnlos und zerstörerisch Krieg ist und wie er das Leben von Menschen, insbesondere von jungen Menschen, für immer verändern kann. Der Film mahnt, dass so etwas nie wieder geschehen darf und dass es wichtig ist, sich für Frieden und Verständigung einzusetzen.

Sind die Charaktere in „Die Brücke“ historisch belegt?

Die Geschichte von „Die Brücke“ basiert auf den realen Erlebnissen des Autors Gregor Dorfmeister. Die Charaktere sind jedoch fiktiv, auch wenn sie von realen Personen inspiriert sind. Der Film ist somit keine dokumentarische Darstellung, sondern eine fiktionale Geschichte, die jedoch auf wahren Begebenheiten beruht.

Welche Rolle spielt die Freundschaft in dem Film?

Die Freundschaft spielt eine zentrale Rolle in „Die Brücke“. Die Jungen verbindet eine tiefe Freundschaft, die sie in der aussichtslosen Situation zusammenhält. Sie unterstützen sich gegenseitig, spenden Trost und versuchen, gemeinsam zu überleben. Die Freundschaft wird jedoch auch auf eine harte Probe gestellt, als die Jungen mit dem Tod konfrontiert werden und ihre Ideale zerbrechen. Trotz aller Widrigkeiten bleibt die Freundschaft jedoch ein wichtiger Anker in der grausamen Realität des Krieges.

![Max Davidson Comedies [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/max-davidson-comedies-2-dvds-dvd-max-davidson-300x427.jpeg)

![Meilensteine des Horrofilms [12 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/meilensteine-des-horrofilms-12-dvds-dvd-vincent-price-300x423.jpeg)