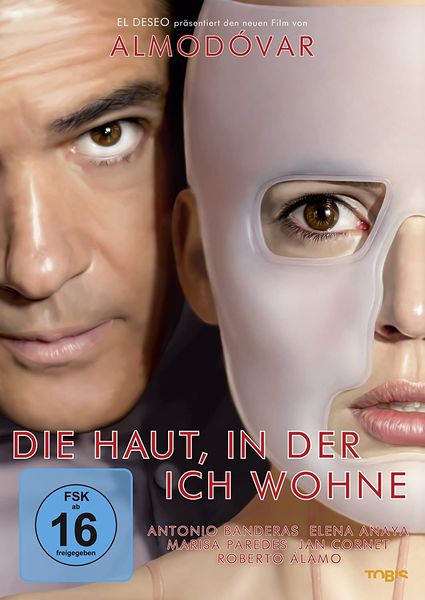

Ein Meisterwerk der Spannung und Verwandlung: „Die Haut, in der ich wohne“

Tauche ein in die faszinierende und verstörende Welt von Pedro Almodóvars „Die Haut, in der ich wohne“ – einem Film, der dich von der ersten bis zur letzten Minute in seinen Bann ziehen wird. Dieser Psychothriller, der Elemente von Drama, Horror und Science-Fiction auf einzigartige Weise vereint, ist mehr als nur ein Film – er ist eine intensive Erfahrung, die lange nachwirkt. Begleite uns auf einer Reise durch die Abgründe der menschlichen Psyche, erkunde die Grenzen von Wissenschaft und Moral und entdecke eine Geschichte über Obsession, Rache und Identität.

Eine verstörende Geschichte von Obsession und Rache

„Die Haut, in der ich wohne“ erzählt die Geschichte von Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas), einem renommierten plastischen Chirurgen, der nach dem tragischen Verlust seiner Frau und Tochter in tiefe Trauer versinkt. Getrieben von Schmerz und Schuldgefühlen, widmet er sein Leben der Entwicklung einer neuen, künstlichen Haut – einer Haut, die resistent gegen Verletzungen und Verbrennungen ist. Doch seine Forschung ist alles andere als konventionell. Er hält eine junge Frau namens Vera (Elena Anaya) in seinem abgelegenen Anwesen gefangen und führt an ihr grausame Experimente durch. Was zunächst wie das Werk eines wahnsinnigen Wissenschaftlers erscheint, entpuppt sich als ein komplexes Netz aus Rache, Besessenheit und schockierenden Enthüllungen.

Der Film entfaltet sich langsam, Schicht für Schicht, wie eine Zwiebel. Jede neue Wendung enthüllt weitere Details über Roberts Vergangenheit und seine Motivationen, während Veras Gefangenschaft immer rätselhafter wird. Almodóvar spielt meisterhaft mit der Erwartungshaltung des Zuschauers und lässt ihn bis zum Schluss im Unklaren über die wahren Hintergründe der Geschichte.

Ein visuelles Fest für die Sinne

Almodóvar ist bekannt für seinen unverwechselbaren visuellen Stil, und „Die Haut, in der ich wohne“ ist keine Ausnahme. Der Film ist ein Fest für die Augen, mit seinen kräftigen Farben, den sorgfältig komponierten Bildern und der eleganten Kameraführung. Die minimalistische Architektur von Roberts Anwesen, die kühle Atmosphäre des Labors und die sinnlichen Details der Kostüme und des Make-ups tragen alle dazu bei, eine einzigartige und beunruhigende Welt zu erschaffen.

Besonders hervorzuheben ist die Darstellung von Vera, die in ihrer Gefangenschaft eine seltsame Schönheit und Verletzlichkeit ausstrahlt. Ihre Szenen sind oft von einer stillen Intensität geprägt, die den Zuschauer in ihren Bann zieht. Die künstliche Haut, die Robert entwickelt, wird zu einem Symbol für Veras Gefangenschaft und für die Versuche, ihre Identität zu verändern. Sie ist gleichzeitig abstoßend und faszinierend, ein Spiegelbild der komplexen Themen, die der Film behandelt.

Antonio Banderas in einer seiner besten Rollen

Antonio Banderas liefert in „Die Haut, in der ich wohne“ eine seiner besten und nuanciertesten Leistungen ab. Er verkörpert Dr. Robert Ledgard mit einer Mischung aus Charme, Intelligenz und kalter Berechnung, die den Zuschauer gleichzeitig abstößt und fasziniert. Banderas gelingt es, die innere Zerrissenheit und die tiefen emotionalen Narben seiner Figur glaubhaft darzustellen. Er ist kein bloßer Bösewicht, sondern ein komplexer Mensch, der von seinen eigenen Dämonen gequält wird.

Auch Elena Anaya überzeugt in der Rolle der Vera. Sie verleiht ihrer Figur eine subtile Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit, die es dem Zuschauer ermöglicht, mit ihr mitzufühlen, obwohl sie sich in einer extremen und ungewöhnlichen Situation befindet. Die Chemie zwischen Banderas und Anaya ist spürbar, und ihre gemeinsamen Szenen sind oft von einer knisternden Spannung geprägt.

Themen, die unter die Haut gehen

„Die Haut, in der ich wohne“ ist mehr als nur ein spannender Thriller. Der Film wirft wichtige Fragen auf über Identität, Geschlecht, Moral und die Grenzen der Wissenschaft. Er beschäftigt sich mit der Frage, was uns zu dem macht, was wir sind – ist es unsere Haut, unser Körper, unsere Erinnerungen oder unsere Erfahrungen? Und inwieweit dürfen wir in die Identität anderer Menschen eingreifen?

Der Film thematisiert auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft und die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Vera ist in vielerlei Hinsicht ein Objekt von Roberts Besessenheit und Kontrolle, aber sie ist auch eine starke und widerstandsfähige Frau, die versucht, ihre eigene Identität und Autonomie zu bewahren. Almodóvar vermeidet es, einfache Antworten zu geben, und lässt den Zuschauer mit unbequemen Fragen zurück.

Ein weiteres zentrales Thema des Films ist die Rache. Robert ist getrieben von dem Wunsch, sich für den Tod seiner Frau und Tochter zu rächen, aber seine Racheakte sind grausam und unmenschlich. Der Film stellt die Frage, ob Rache jemals gerechtfertigt sein kann, und ob sie wirklich zu Frieden und Heilung führen kann.

Ein Film, der im Gedächtnis bleibt

„Die Haut, in der ich wohne“ ist ein Film, der dich nicht kalt lässt. Er ist verstörend, provokant und emotional aufwühlend. Aber er ist auch ein Meisterwerk der Spannung, der Ästhetik und der schauspielerischen Leistung. Almodóvar gelingt es, eine Geschichte zu erzählen, die tief unter die Haut geht und den Zuschauer lange nach dem Abspann beschäftigt.

Wenn du auf der Suche nach einem Film bist, der dich herausfordert, der dich zum Nachdenken anregt und der dich in seinen Bann zieht, dann ist „Die Haut, in der ich wohne“ die richtige Wahl. Bereite dich auf eine unvergessliche Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche vor.

Detaillierte Filmanalyse

Die Symbolik der Haut

Die Haut ist im Film nicht nur eine physische Hülle, sondern ein zentrales Symbol für Identität, Verletzlichkeit und Transformation. Roberts Forschung an der künstlichen Haut ist ein Versuch, sich über die menschliche Natur hinwegzusetzen und die Vergänglichkeit des Lebens zu besiegen. Die neue Haut soll vor Verletzungen schützen, aber sie wird auch zu einer Barriere, die Vera von der Außenwelt abschirmt und ihre Identität verändert.

Die verschiedenen Hautzustände im Film spiegeln die emotionalen Zustände der Charaktere wider. Veras blasse, makellose Haut in ihrer Gefangenschaft steht im Kontrast zu Roberts vernarbter Haut, die seine innere Zerrissenheit und seine traumatische Vergangenheit widerspiegelt.

Die Rolle des Hauses als Spiegel der Psyche

Roberts abgelegenes Anwesen ist mehr als nur ein Ort der Handlung. Es ist ein Spiegel seiner Psyche, ein Ort der Isolation, der Kontrolle und der Obsession. Die minimalistische Architektur, die kühlen Farben und die steril wirkenden Räume verstärken das Gefühl der Unbehaglichkeit und des emotionalen Stillstands.

Das Haus ist auch ein Gefängnis, sowohl für Vera als auch für Robert selbst. Vera ist physisch gefangen, während Robert von seiner eigenen Vergangenheit und seinen Schuldgefühlen gefangen ist. Das Haus wird zu einem Symbol für die zerstörerische Kraft der Isolation und der Besessenheit.

Die Bedeutung der Farben

Almodóvar ist ein Meister der Farben, und in „Die Haut, in der ich wohne“ spielen sie eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Emotionen und Stimmungen. Das Rot, eine seiner Lieblingsfarben, steht oft für Leidenschaft, Blut und Gefahr. Es taucht in den blutroten Vorhängen von Veras Zimmer auf, in den roten Kleidern, die sie trägt, und in den Szenen, die Gewalt oder sexuelle Spannung darstellen.

Das Blau steht oft für Kälte, Distanz und Isolation. Es dominiert die Labore und die kühlen, sterilen Räume des Hauses. Das Weiß steht für Reinheit, Unschuld und Leere. Es ist die Farbe der künstlichen Haut und der Krankenhausbetten, ein Symbol für Veras Gefangenschaft und für Roberts Versuch, die Vergangenheit auszulöschen.

Die Musik als Verstärker der Emotionen

Die Filmmusik von Alberto Iglesias ist ein wichtiger Bestandteil der Atmosphäre von „Die Haut, in der ich wohne“. Sie ist düster, melancholisch und oft von einer unterschwelligen Spannung geprägt. Die Musik verstärkt die emotionalen Zustände der Charaktere und trägt dazu bei, die unheimliche und beunruhigende Stimmung des Films zu erzeugen.

Iglesias verwendet eine Mischung aus klassischen Instrumenten und elektronischen Klängen, um einen einzigartigen und unverwechselbaren Sound zu schaffen. Die Musik ist oft minimalistisch und sparsam eingesetzt, aber sie ist immer wirkungsvoll und trägt dazu bei, die Geschichte zu erzählen.

Die komplexen Charaktere

Dr. Robert Ledgard: Der besessene Chirurg

Dr. Robert Ledgard ist eine faszinierende und widersprüchliche Figur. Er ist ein brillanter Wissenschaftler, aber auch ein Mann, der von seiner Vergangenheit traumatisiert ist und von Rache getrieben wird. Er ist arrogant und kontrollierend, aber er hat auch Momente der Verletzlichkeit und des Mitgefühls. Seine Besessenheit von der Entwicklung der künstlichen Haut ist ein Versuch, seine Vergangenheit zu verarbeiten und seine Schuldgefühle zu lindern.

Roberts Experimente an Vera sind moralisch verwerflich, aber sie entspringen auch einem tiefen Wunsch, die menschliche Natur zu verstehen und die Grenzen der Wissenschaft zu erweitern. Er glaubt, dass er mit seiner Forschung etwas Gutes tun kann, aber er ist blind für die Konsequenzen seiner Taten.

Vera: Das Opfer und die Überlebende

Vera ist das zentrale Opfer von Roberts Obsessionen, aber sie ist auch eine starke und widerstandsfähige Frau, die versucht, ihre eigene Identität und Autonomie zu bewahren. Sie ist in ihrer Gefangenschaft zunächst passiv und unterwürfig, aber im Laufe der Zeit entwickelt sie eine innere Stärke und einen Überlebenswillen.

Veras Beziehung zu Robert ist komplex und ambivalent. Sie hasst ihn für das, was er ihr angetan hat, aber sie fühlt auch eine gewisse Faszination und sogar eine Art von Zuneigung für ihn. Sie ist gefangen in einem Netz aus Abhängigkeit und Manipulation, aber sie versucht immer, einen Weg zu finden, um sich selbst zu retten.

Marilia: Die loyale Haushälterin

Marilia, Roberts Haushälterin, ist eine wichtige Nebenfigur, die eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielt. Sie ist loyal und hingebungsvoll, aber sie hat auch ihre eigenen Geheimnisse und Motivationen. Sie ist eine Art Mutterfigur für Robert und Vera, aber sie ist auch eine Mitwisserin und Komplizin seiner Verbrechen.

Marilias Beziehung zu Robert ist geprägt von einer tiefen emotionalen Bindung, aber sie ist auch von Angst und Unterwürfigkeit geprägt. Sie weiß, dass Roberts Verhalten falsch ist, aber sie ist nicht in der Lage, ihn zu stoppen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu „Die Haut, in der ich wohne“

Ist „Die Haut, in der ich wohne“ ein Horrorfilm?

Während „Die Haut, in der ich wohne“ Elemente des Horrors enthält, wie z. B. die verstörende Handlung und die beunruhigende Atmosphäre, ist er in erster Linie ein Psychothriller. Der Film konzentriert sich mehr auf die psychologischen Aspekte der Geschichte und die inneren Konflikte der Charaktere als auf blutige oder schockierende Szenen. Allerdings kann der Film aufgrund seiner Themen und Darstellungen für manche Zuschauer beunruhigend sein.

Ist der Film für sensible Zuschauer geeignet?

Aufgrund der komplexen und verstörenden Themen, wie z. B. Gefangenschaft, sexuelle Gewalt, Geschlechtsidentität und Rache, ist „Die Haut, in der ich wohne“ nicht für jeden Zuschauer geeignet. Sensible Zuschauer sollten sich vor dem Ansehen des Films über die Handlung und die potenziellen Trigger informieren.

Wo kann ich „Die Haut, in der ich wohne“ sehen?

„Die Haut, in der ich wohne“ ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar und kann auch als DVD oder Blu-ray erworben werden. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren. Es empfiehlt sich, die aktuellen Angebote der gängigen Streaming-Dienste und Online-Händler zu prüfen.

Welche Auszeichnungen hat der Film gewonnen?

„Die Haut, in der ich wohne“ hat zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen erhalten, darunter einen Goya Award für die beste Hauptdarstellerin (Elena Anaya) und eine Nominierung für den Golden Globe Award als bester fremdsprachiger Film. Der Film wurde auch bei verschiedenen Filmfestivals ausgezeichnet.

Gibt es eine Fortsetzung zu „Die Haut, in der ich wohne“?

Bisher gibt es keine Pläne für eine Fortsetzung von „Die Haut, in der ich wohne“. Der Film ist als eigenständiges Werk konzipiert und erzählt eine abgeschlossene Geschichte.

Welche ähnlichen Filme kann ich empfehlen?

Wenn Ihnen „Die Haut, in der ich wohne“ gefallen hat, könnten Ihnen auch andere Filme von Pedro Almodóvar gefallen, wie z. B. „Alles über meine Mutter“, „Sprich mit ihr“ oder „Volver“. Auch Filme wie „Das Schweigen der Lämmer“, „Oldboy“ (südkoreanische Version) oder „Memento“ könnten Ihnen aufgrund ihrer Spannung, ihrer psychologischen Tiefe und ihrer komplexen Charaktere gefallen.

Was ist die Altersfreigabe für den Film?

Die Altersfreigabe für „Die Haut, in der ich wohne“ variiert je nach Land. In Deutschland ist der Film ab 16 Jahren freigegeben.

Welche Sprache wird im Film gesprochen?

Die Originalsprache von „Die Haut, in der ich wohne“ ist Spanisch.

![This is England [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/this-is-england-2-dvds-dvd-thomas-turgoose-300x413.jpeg)

![Olive Kitteridge - Mini Serie [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/olive-kitteridge-mini-serie-2-dvds-dvd-richard-jenkins-300x426.jpeg)