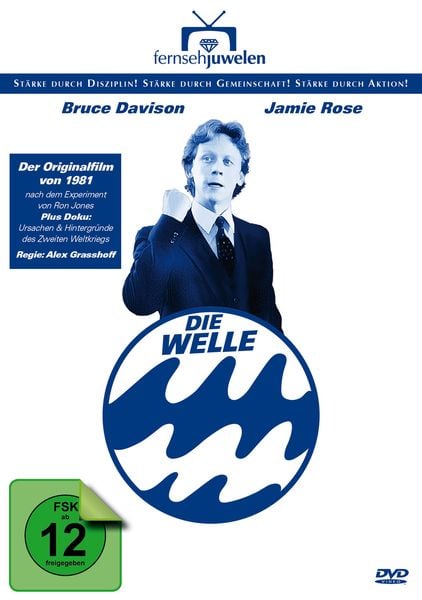

Die Welle (1981) – Ein Film, der unter die Haut geht

„Die Welle“ von 1981, unter der Regie von Alexander Grasshoff, ist weit mehr als nur ein Film. Er ist eine beklemmende Mahnung, ein aufwühlendes Experiment und eine zeitlose Warnung vor den Gefahren des blinden Gehorsams und der Verführbarkeit durch totalitäre Ideologien. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Morton Rhue, der wiederum auf einer wahren Begebenheit an einer Highschool in Kalifornien im Jahr 1967 basiert, entfaltet der Film eine erschreckende Dynamik, die den Zuschauer bis zum Schluss in ihren Bann zieht.

Die Geschichte – Ein Experiment mit fatalen Folgen

Die Handlung dreht sich um den Geschichtslehrer Ben Ross, der seinen Schülern die Mechanismen des Nationalsozialismus und die Frage, wie so etwas in der modernen Welt überhaupt möglich sein konnte, näherbringen will. Frustriert von der Apathie und dem mangelnden Verständnis seiner Klasse, beschließt er, ein ungewöhnliches Experiment zu starten: Er gründet „Die Welle“, eine Bewegung, die auf Disziplin, Gemeinschaft und Handeln basiert.

Was als harmloser Versuch beginnt, entwickelt sich rasend schnell zu einer unkontrollierbaren Eigendynamik. Ross führt zunächst einfache Regeln ein: Alle Schüler sollen mit korrekter Haltung sitzen, sich mit „Herr Ross“ anreden und gemeinsam Sprechchöre üben. Diese scheinbar banalen Veränderungen zeigen schnell Wirkung. Die Klasse, zuvor von Desinteresse und Konkurrenz geprägt, entwickelt ein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine ungeahnte Disziplin.

Doch Ross geht noch weiter. Er entwirft ein eigenes Symbol, das auf T-Shirts und Bannern prangt, und gibt der Bewegung einen gemeinsamen Gruß. Die Schüler identifizieren sich immer stärker mit „Die Welle“ und fühlen sich zugehörig. Sie beginnen, andere Schüler zu rekrutieren und aufzupassen, dass die Regeln eingehalten werden. Kritik oder Zweifel werden kaum geduldet.

Die anfängliche Begeisterung schlägt jedoch bald in Besorgnis um. Außenseiter werden gemieden und ausgegrenzt. Einzelne Schüler, die sich der Bewegung widersetzen oder kritische Fragen stellen, werden bedroht und unter Druck gesetzt. Ross erkennt, dass er die Kontrolle über sein Experiment verloren hat und dass „Die Welle“ eine gefährliche Eigendynamik entwickelt hat.

Am Ende konfrontiert Ross seine Schüler mit der erschreckenden Wahrheit: „Die Welle“ ist nichts anderes als eine faschistische Bewegung, die auf blinden Gehorsam und Konformität basiert. Er zeigt ihnen, wie leicht sie manipuliert wurden und wie schnell sie bereit waren, ihre eigene Individualität und ihr kritisches Denken aufzugeben. Die Auflösung des Experiments ist für alle Beteiligten ein schmerzhafter, aber wichtiger Lernprozess.

Die Charaktere – Zwischen Begeisterung und Widerstand

Der Film zeichnet sich durch seine vielschichtigen Charaktere aus, die unterschiedliche Reaktionen auf „Die Welle“ zeigen:

- Ben Ross (gespielt von Bruce Davison): Der idealistische Lehrer, der mit seinem Experiment eine wichtige Lektion vermitteln will, aber die Gefahren unterschätzt. Seine Wandlung vom engagierten Pädagogen zum besorgten Kontrolleur ist beeindruckend dargestellt.

- Laurie Saunders (gespielt von Lori Lethin): Eine der intelligentesten und beliebtesten Schülerinnen, die zunächst von „Die Welle“ begeistert ist, aber bald kritische Fragen stellt und zum Widerstand aufruft. Sie verkörpert den Mut zur Individualität und zum kritischen Denken.

- David Collins (gespielt von Johnny Doran): Lauries Freund, der sich zunächst von der Gemeinschaft und dem Zusammenhalt der Bewegung angezogen fühlt, aber durch Lauries Einfluss schließlich seine Zweifel äußert und sich gegen „Die Welle“ stellt.

- Robert Billings (gespielt von Ron Jones, im Film von Michael J. Fox): Ein Außenseiter und Einzelgänger, der durch „Die Welle“ endlich Anerkennung und Zugehörigkeit findet. Seine bedingungslose Loyalität macht ihn zu einem der gefährlichsten Anhänger der Bewegung.

Themen und Botschaften – Eine zeitlose Warnung

„Die Welle“ behandelt eine Vielzahl von wichtigen Themen, die auch heute noch von großer Relevanz sind:

- Die Verführbarkeit durch Totalitarismus: Der Film zeigt auf erschreckende Weise, wie leicht Menschen durch Propaganda, Gruppenzwang und das Versprechen von Zugehörigkeit manipuliert werden können.

- Die Bedeutung von Individualität und kritischem Denken: „Die Welle“ mahnt zur Eigenständigkeit und dazu, Autoritäten zu hinterfragen und sich nicht blindlings einer Ideologie zu unterwerfen.

- Die Gefahren von Gruppenzwang und Konformität: Der Film verdeutlicht, wie schnell ein positives Gemeinschaftsgefühl in eine bedrohliche Dynamik umschlagen kann, die Andersdenkende ausgrenzt und unterdrückt.

- Die Verantwortung der Bildung: „Die Welle“ betont die wichtige Rolle der Bildung bei der Vermittlung von Werten wie Toleranz, Demokratie und kritischem Denken.

Die Botschaft des Films ist zeitlos und universell. Er erinnert uns daran, dass die Anfänge von totalitären Bewegungen oft unscheinbar sind und dass es die Verantwortung jedes Einzelnen ist, wachsam zu sein und sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu stellen.

Die Inszenierung – Beklemmend und authentisch

Alexander Grasshoff gelingt es, die beklemmende Atmosphäre und die zunehmende Bedrohlichkeit der Situation auf eindringliche Weise darzustellen. Die Kameraführung ist ruhig und beobachtend, wodurch der Zuschauer das Gefühl hat, direkt am Geschehen teilzunehmen. Die Musik ist dezent eingesetzt, verstärkt aber die emotionale Wirkung der Szenen.

Die Schauspielerleistungen sind durchweg überzeugend. Bruce Davison verkörpert den Lehrer Ben Ross mit großer Authentizität und Glaubwürdigkeit. Lori Lethin überzeugt als kritische Schülerin Laurie Saunders, die sich mutig gegen den Strom stellt. Michael J. Fox (als Ron Jones) liefert eine erschütternde Darstellung des Außenseiters Robert Billings, der in „Die Welle“ endlich seinen Platz findet.

Unterschiede zum Roman und zur wahren Begebenheit

Obwohl „Die Welle“ auf dem gleichnamigen Roman von Morton Rhue basiert, gibt es einige Unterschiede zwischen Film und Buch. Auch die wahre Begebenheit an der Cubberley High School in Palo Alto, Kalifornien, weicht in einigen Details von der filmischen Darstellung ab.

Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass der Film die Ereignisse stärker zuspitzt und dramatisiert, um die Botschaft des Films zu verdeutlichen. Im Roman und in der Realität dauerte das Experiment „Die Dritte Welle“ nur wenige Tage, während im Film der Eindruck entsteht, dass es sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Auch die Reaktionen der Schüler und Lehrer werden im Film teilweise überspitzt dargestellt.

Trotz dieser Unterschiede bleibt die Kernbotschaft von „Die Welle“ erhalten: Die Gefahr der Verführbarkeit durch Totalitarismus und die Bedeutung von Individualität und kritischem Denken. Der Film ist eine eindringliche Mahnung, die uns auch heute noch zum Nachdenken anregt.

Die Bedeutung des Films heute

In einer Zeit, in der Populismus und Extremismus weltweit zunehmen, ist „Die Welle“ aktueller denn je. Der Film erinnert uns daran, dass demokratische Werte und Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit sind, sondern aktiv verteidigt werden müssen. Er mahnt zur Wachsamkeit und dazu, sich nicht von einfachen Lösungen und vermeintlichen Gewissheiten blenden zu lassen.

„Die Welle“ ist ein Film, der unter die Haut geht und lange nachwirkt. Er ist ein wichtiges Werk, das dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Gefahren des Totalitarismus zu schärfen und die Bedeutung von Demokratie und Freiheit zu betonen. Er ist ein Muss für jeden, der sich mit den Mechanismen von Macht und Manipulation auseinandersetzen will.

„Die Welle“ (1981) ist ein packendes und erschütterndes Filmdrama, das auf einer wahren Begebenheit basiert. Der Film zeigt auf eindringliche Weise, wie leicht Menschen durch Propaganda, Gruppenzwang und das Versprechen von Zugehörigkeit manipuliert werden können. Er ist eine zeitlose Warnung vor den Gefahren des Totalitarismus und eine Mahnung zur Eigenständigkeit und zum kritischen Denken. Ein Film, den man gesehen haben muss!

![This is England [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/this-is-england-2-dvds-dvd-thomas-turgoose-300x413.jpeg)