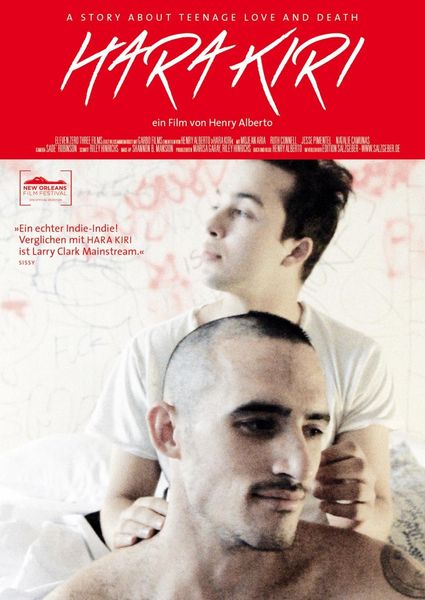

Hara Kiri: Tod eines Samurai – Ein Meisterwerk japanischer Filmkunst

In einer Zeit, in der Ehre und Tradition über allem standen, entfaltet sich in Masaki Kobayashis „Hara Kiri: Tod eines Samurai“ (Originaltitel: Seppuku) eine Geschichte von erschütternder Tragik und tiefgründiger Kritik an einem verrohten Ehrenkodex. Dieser Film, ein Juwel des japanischen Kinos, nimmt uns mit auf eine Reise in das Japan des 17. Jahrhunderts, eine Ära des Friedens, die jedoch von Armut und Verzweiflung überschattet wird.

Die Handlung: Zwischen Schein und Sein

Die Geschichte beginnt im Jahr 1630, einer Zeit des Friedens unter dem Tokugawa-Shogunat. Doch dieser Frieden hat seinen Preis. Viele Samurai, einst stolze Krieger, sind nun arbeitslos und verarmt, da ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Um zu überleben, greifen einige von ihnen zu einer verzweifelten List: Sie bitten um die Erlaubnis, in den Anwesen wohlhabender Klans Seppuku, den rituellen Selbstmord, begehen zu dürfen. In der Hoffnung auf ein mildes Urteil und eine kleine Summe Geld für ihre Familien, planen sie, im letzten Moment um Gnade zu flehen.

Eines Tages betritt der Ronin (herrenloser Samurai) Hanshiro Tsugumo das Anwesen des Ii-Klans. Er gibt an, ebenfalls Seppuku begehen zu wollen. Doch sein Auftreten und seine Gelassenheit erwecken das Misstrauen des Clan-Ältesten Kageyu Saito. Saito versucht, Tsugumo von seinem Vorhaben abzubringen, indem er ihm die Geschichte eines jungen Samurai namens Motome Chijiiwa erzählt, der kurz zuvor auf ähnliche Weise vorgegangen war. Chijiiwa, ein Schwiegersohn Tsugumos, wurde jedoch nicht mit Ehre behandelt. Stattdessen zwang man ihn, sich mit einem stumpfen Bambusschwert selbst zu töten – eine schmerzhafte und demütigende Prozedur.

Tsugumo lässt sich von dieser schrecklichen Geschichte nicht beirren. Er besteht auf seinem Recht, Seppuku zu begehen. Doch bevor er zur Tat schreitet, verlangt er, seine eigene Geschichte zu erzählen. Was folgt, ist eine Enthüllung von Intrigen, Korruption und der verheerenden Auswirkungen eines starren Ehrenkodex auf das Leben gewöhnlicher Menschen.

Tsugumos Geschichte: Eine Spirale der Tragödie

Tsugumos Erzählung entführt uns in seine Vergangenheit, in der er ein loyaler Vasall eines angesehenen Herrn war. Nach dessen Tod und dem Fall seines Clans geriet er in Armut. Um das Überleben seiner Tochter und seines Schwiegersohns Motome zu sichern, verkaufte er seine Samurai-Rüstung und verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Anfertigen von Papierregenschirmen. Motome, verzweifelt nach einem Ausweg, sah in der „Seppuku-Erpressung“ die einzige Möglichkeit, seine Familie vor dem Hungertod zu bewahren. Doch sein Schicksal wurde durch die Grausamkeit des Ii-Klans besiegelt.

Tsugumos Motivation für sein eigenes Erscheinen im Anwesen des Ii-Klans ist keine bloße Verzweiflung. Er will Rache für den Tod seines Schwiegersohns und die entehrte Behandlung seiner Familie. Er enthüllt die Heuchelei und die moralische Verkommenheit des Ii-Klans, indem er die wahren Motive hinter deren scheinbar ehrenhaften Handlungen aufdeckt.

Die Charaktere: Gezeichnet von Ehre und Verzweiflung

- Hanshiro Tsugumo: Ein älterer, würdevoller Ronin. Er ist ruhig, besonnen und entschlossen. Hinter seiner Gelassenheit verbirgt sich jedoch ein tiefes Gefühl von Verlust und ein unstillbarer Durst nach Gerechtigkeit. Er ist die zentrale Figur des Films und verkörpert den Kampf gegen eine veraltete und ungerechte Gesellschaft.

- Kageyu Saito: Der Clan-Älteste des Ii-Klans. Er repräsentiert die etablierte Ordnung und die unnachgiebige Einhaltung des Bushido-Kodex. Er ist zunächst arrogant und selbstgefällig, wird aber im Laufe der Geschichte zunehmend von Tsugumos Enthüllungen in Frage gestellt.

- Motome Chijiiwa: Ein junger, verzweifelter Samurai, der zum Opfer der Umstände wird. Er ist ein Symbol für die Sinnlosigkeit des Krieges und die Tragödie der Armut. Seine Geschichte dient als Katalysator für Tsugumos Rachefeldzug.

Die Inszenierung: Eine Meisterleistung visueller Erzählkunst

Masaki Kobayashi erzeugt mit „Hara Kiri“ eine beklemmende Atmosphäre, die den Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute in ihren Bann zieht. Die Schwarz-Weiß-Fotografie verstärkt die Düsternis und die emotionale Tiefe der Geschichte. Die minimalistischen Sets und die präzisen Kameraeinstellungen unterstreichen die Enge und die Hoffnungslosigkeit der Situation.

Kobayashi setzt geschickt Flashbacks ein, um die Geschichte von Tsugumo und Motome zu erzählen. Diese Rückblenden sind nicht nur informativ, sondern auch von großer emotionaler Wucht. Sie ermöglichen es dem Zuschauer, die Motive der Charaktere zu verstehen und mit ihnen mitzufühlen.

Die Kampfszenen in „Hara Kiri“ sind von einer brutalen Realität geprägt. Sie sind nicht glorifiziert, sondern zeigen die Hässlichkeit und die Sinnlosigkeit der Gewalt. Insbesondere die Szene, in der Motome gezwungen wird, Seppuku mit einem stumpfen Bambusschwert zu begehen, ist von einer schmerzhaften Intensität, die lange nachwirkt.

Die Thematik: Kritik am Bushido-Kodex und der Feudalgesellschaft

„Hara Kiri“ ist weit mehr als nur ein spannender Samurai-Film. Er ist eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Bushido-Kodex, dem Ehrenkodex der Samurai. Kobayashi kritisiert die starre und oft heuchlerische Einhaltung dieser Regeln, die zu Ungerechtigkeit und Leid führt. Er zeigt, wie der Bushido-Kodex dazu missbraucht werden kann, die Mächtigen zu schützen und die Schwachen zu unterdrücken.

Der Film prangert auch die Feudalgesellschaft des 17. Jahrhunderts an, in der die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Die arbeitslosen Samurai, die gezwungen sind, zu betteln oder Seppuku vorzutäuschen, sind ein Spiegelbild der sozialen Ungleichheit und der Verzweiflung der einfachen Menschen.

Letztendlich ist „Hara Kiri“ eine Geschichte über Menschlichkeit, Würde und den Kampf gegen Ungerechtigkeit. Tsugumo ist kein Held im herkömmlichen Sinne. Er ist ein gebrochener Mann, der jedoch seinen Stolz und seine Moral bewahrt. Er kämpft nicht für Ruhm oder Ehre, sondern für die Wahrheit und die Gerechtigkeit.

Die Musik: Ein Spiegel der Emotionen

Die Filmmusik von Toru Takemitsu, einem der bedeutendsten japanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, ist ein integraler Bestandteil von „Hara Kiri“. Sie unterstreicht die emotionale Tiefe der Geschichte und verstärkt die beklemmende Atmosphäre. Takemitsu verwendet traditionelle japanische Instrumente wie die Shakuhachi-Flöte und die Biwa-Laute, um eine melancholische und eindringliche Klanglandschaft zu erschaffen.

Die Musik in „Hara Kiri“ ist nicht nur Hintergrundmusik, sondern ein aktiver Erzähler. Sie kommentiert die Ereignisse auf der Leinwand und spiegelt die inneren Konflikte der Charaktere wider.

Die Bedeutung: Ein zeitloses Meisterwerk

„Hara Kiri: Tod eines Samurai“ ist ein zeitloses Meisterwerk, das auch heute noch nichts von seiner Relevanz verloren hat. Der Film ist eine Mahnung, die Werte von Ehre und Tradition kritisch zu hinterfragen und sich für Gerechtigkeit und Menschlichkeit einzusetzen.

Kobayashis Film hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Spezialpreis der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im Jahr 1963. Er gilt als einer der wichtigsten Filme der japanischen Filmgeschichte und hat Generationen von Filmemachern beeinflusst.

Für Liebhaber des anspruchsvollen Kinos ist „Hara Kiri“ ein absolutes Muss. Der Film bietet nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch eine tiefgründige Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen. Er ist ein Kunstwerk, das zum Nachdenken anregt und lange im Gedächtnis bleibt.

Wo kann man den Film sehen?

Aufgrund seines Alters ist es oft nicht ganz leicht, an den Film zu gelangen. Er läuft gelegentlich im Fernsehen oder in Programmkinos. Es lohnt sich aber auch, nach einer DVD- oder Blu-Ray-Version Ausschau zu halten. Auch diverse Streaming-Anbieter haben den Film eventuell im Angebot. Es lohnt sich, die Angebote zu prüfen!

Fazit: Ein Film, der berührt und bewegt

„Hara Kiri: Tod eines Samurai“ ist ein Film, der berührt, bewegt und zum Nachdenken anregt. Er ist ein Meisterwerk der japanischen Filmkunst, das die Zuschauer in eine Welt von Ehre, Verzweiflung und unerbittlicher Kritik an einer verrohten Gesellschaft entführt. Ein Film, der lange nachwirkt und die Frage aufwirft, was wahre Ehre wirklich bedeutet.

![Spielfilm-Box - MDR Spielfilme - 10er Schuber [10 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/spielfilm-box-mdr-spielfilme-10er-schuber-10-dvds-dvd-300x221.jpeg)