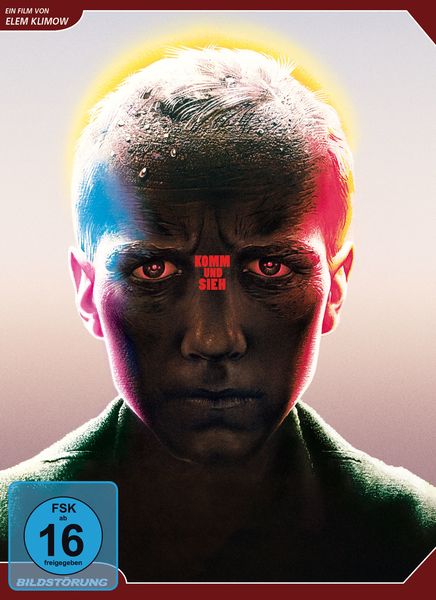

Komm und sieh (1985) – Ein Film, der unter die Haut geht

„Komm und sieh“ (Originaltitel: Idi i smotri) ist ein sowjetischer Antikriegsfilm aus dem Jahr 1985, der unter der Regie von Elem Klimow entstand. Der Film gilt als eines der schonungslosesten und eindringlichsten Werke, die jemals über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs gedreht wurden. Er verzichtet auf heroische Verklärung und konzentriert sich stattdessen auf die brutale Realität des Krieges aus der Perspektive eines jungen belarussischen Jugendlichen.

Die Geschichte: Ein Albtraum in Belarus

Die Handlung spielt im Jahr 1943 im von den Nationalsozialisten besetzten Belarus. Der junge Fljora, gespielt von Alexei Krawtschenko, findet eine alte Waffe und schließt sich den Partisanen an. Voller naiver Begeisterung und dem Wunsch, sein Land zu verteidigen, ahnt er nicht, welche Grausamkeiten ihm bevorstehen. Schnell wird Fljora Zeuge unvorstellbarer Brutalität, die ihn physisch und psychisch für immer verändert.

Der Film folgt Fljoras Weg durch ein zerstörtes Belarus, in dem Dörfer niedergebrannt, Zivilisten ermordet und jegliche Hoffnung ausgelöscht wird. Er erlebt Massaker, Folter und die systematische Vernichtung ganzer Gemeinden durch die deutschen Besatzer und ihre Kollaborateure. Klimow verzichtet auf eine romantisierende Darstellung des Krieges und zeigt stattdessen die nackte, schockierende Wahrheit.

„Komm und sieh“ ist keine bloße Erzählung von Kriegsgreueln, sondern eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den psychologischen Auswirkungen von Gewalt und Trauma. Der Film zeigt, wie der Krieg die Menschlichkeit raubt und Menschen zu Bestien macht. Fljoras Transformation von einem unschuldigen Jungen zu einem traumatisierten Wrack ist das Herzstück des Films.

Die schauspielerische Leistung: Alexei Krawtschenko als Fljora

Alexei Krawtschenko liefert in der Rolle des Fljora eine schauspielerische Leistung von außergewöhnlicher Intensität. Seine Darstellung ist erschütternd und authentisch. Er verkörpert auf glaubwürdige Weise die Unschuld, die Verzweiflung und den Wahnsinn, die der Krieg in ihm auslöst. Krawtschenkos Augen spiegeln das Grauen wider, das er erlebt, und seine physische Verwandlung im Laufe des Films ist bemerkenswert. Die Rolle des Fljora ist mit Sicherheit eine der anspruchsvollsten und mutigsten Leistungen der Filmgeschichte.

Die Inszenierung: Ein Meisterwerk der Bildsprache

Elem Klimow setzt in „Komm und sieh“ auf eine beeindruckende Bildsprache, die das Grauen des Krieges auf eindringliche Weise vermittelt. Die Kameraführung ist oft subjektiv und begleitet Fljora auf seinem Weg durch die Hölle. Die langen Einstellungen und die Close-ups auf Krawtschenkos Gesicht verstärken die emotionale Wirkung des Films. Die Farbpalette ist düster und trist, was die Hoffnungslosigkeit der Situation unterstreicht.

Die Tonspur des Films ist ebenso bemerkenswert. Klimow verwendet eine Mischung aus dokumentarischem Tonmaterial, verstörenden Geräuschen und klassischer Musik, um eine Atmosphäre der Angst und des Schreckens zu erzeugen. Die Musik von Oleg Jantschenko trägt maßgeblich zur emotionalen Intensität des Films bei.

Die historischen Hintergründe: Die Tragödie von Belarus

„Komm und sieh“ basiert auf realen Ereignissen, die sich während der deutschen Besatzung von Belarus ereignet haben. Belarus war eines der am stärksten von den Kriegshandlungen betroffenen Gebiete der Sowjetunion. Die deutsche Wehrmacht führte eine brutale Besatzungspolitik durch, die auf die Vernichtung der slawischen Bevölkerung abzielte. Ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht und die Zivilbevölkerung massakriert.

Die Fakten hinter dem Film sind erschreckend: Etwa ein Viertel der belarussischen Bevölkerung fiel dem Krieg zum Opfer. Über 600 Dörfer wurden zusammen mit ihren Einwohnern verbrannt. Klimow wollte mit seinem Film ein Denkmal für die Opfer des Krieges setzen und die Gräueltaten der Nationalsozialisten für immer in Erinnerung behalten.

Die Bedeutung des Titels: „Komm und sieh“

Der Titel „Komm und sieh“ ist eine Aufforderung an den Zuschauer, sich den Schrecken des Krieges zu stellen und nicht wegzuschauen. Er stammt aus der Offenbarung des Johannes (6,1-8), in der die vier apokalyptischen Reiter erscheinen, darunter der Tod, der Krieg und die Hungersnot. Klimow will den Zuschauer dazu bringen, die Augen zu öffnen und die Wahrheit über den Krieg zu erkennen.

Der Titel ist somit nicht nur eine Beschreibung des Films, sondern auch eine Mahnung an die Menschheit, aus der Geschichte zu lernen und alles zu tun, um zukünftige Kriege zu verhindern.

Die Kontroversen: Zensur und Rezeption

„Komm und sieh“ war in der Sowjetunion zunächst umstritten. Die Zensurbehörden beanstandeten die Darstellung der sowjetischen Partisanen, die in dem Film nicht als heldenhafte Kämpfer, sondern als verzweifelte und traumatisierte Menschen dargestellt werden. Klimow musste mehrere Änderungen an seinem Film vornehmen, bevor er schließlich freigegeben wurde.

Nach seiner Veröffentlichung wurde „Komm und sieh“ jedoch von der Kritik gefeiert und gewann zahlreiche Preise. Der Film wurde als Meisterwerk des Antikriegsfilms gelobt und gilt bis heute als einer der wichtigsten Filme der sowjetischen Filmgeschichte. Er wurde in viele Sprachen übersetzt und in zahlreichen Ländern gezeigt.

Die bleibende Wirkung: Ein Film, der nicht vergessen wird

„Komm und sieh“ ist ein Film, der unter die Haut geht und den Zuschauer lange nach dem Abspann nicht loslässt. Er ist ein erschütterndes Zeugnis der Grausamkeit des Krieges und der menschlichen Leidensfähigkeit. Der Film ist keine leichte Kost, aber er ist wichtig, um die Schrecken des Zweiten Weltkriegs nicht zu vergessen und aus der Geschichte zu lernen.

„Komm und sieh“ ist mehr als nur ein Antikriegsfilm. Er ist eine Mahnung, eine Warnung und ein Aufruf zur Menschlichkeit. Er ist ein Film, der uns daran erinnert, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und dass wir jeden Tag dafür kämpfen müssen.

Empfehlungen für Zuschauer:

Hinweis: Aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung und der verstörenden Thematik ist „Komm und sieh“ nicht für jeden Zuschauer geeignet. Es ist ratsam, sich vor dem Ansehen des Films über die Inhalte zu informieren. Es wird empfohlen, den Film in einer ruhigen Umgebung und mit ausreichend Abstand zu sich zu nehmen.

Altersempfehlung: Aufgrund der Thematik und der expliziten Gewaltdarstellung wird der Film ab 18 Jahren empfohlen.

Vergleichbare Filme: Für Zuschauer, die an ähnlichen Filmen interessiert sind, können folgende Werke empfohlen werden:

- „Das Boot“ (1981) – Ein klaustrophobischer und intensiver Kriegsfilm über den Alltag einer deutschen U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg.

- „Der Soldat James Ryan“ (1998) – Ein realistischer und packender Kriegsfilm über eine Gruppe US-Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg nach einem vermissten Soldaten suchen.

- „Die Brücke“ (1959) – Ein Antikriegsfilm, der die Sinnlosigkeit des Krieges aus der Perspektive von Jugendlichen zeigt.

- „Schindlers Liste“ (1993) – Ein ergreifendes Drama über Oskar Schindler, der während des Holocausts über 1.000 Juden rettete.

Fazit: Ein Meisterwerk des Antikriegsfilms

„Komm und sieh“ ist ein unvergesslicher Film, der jeden Zuschauer tief berührt. Er ist ein Meisterwerk der Filmkunst und ein wichtiges Mahnmal gegen den Krieg. Wenn Sie bereit sind, sich den Schrecken des Krieges zu stellen, sollten Sie diesen Film unbedingt sehen. Er wird Sie nicht unberührt lassen.

![Doc Martin - Staffel 9 [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/doc-martin-staffel-9-2-dvds-dvd-martin-clunes-300x423.jpeg)