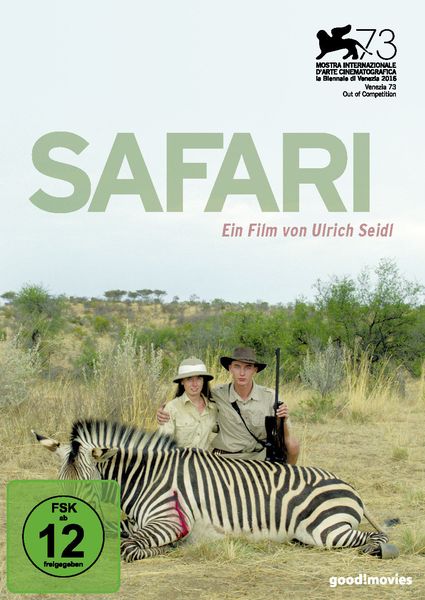

Erleben Sie das Abenteuer Ihres Lebens mit „Safari“

Tauchen Sie ein in eine Welt unberührter Wildnis, atemberaubender Landschaften und unvergesslicher Begegnungen mit der Natur. „Safari“ ist mehr als nur ein Film; es ist eine Reise für die Sinne, ein Fenster in das Herz Afrikas und eine Hommage an die Schönheit und Zerbrechlichkeit unseres Planeten. Begleiten Sie uns auf einem außergewöhnlichen Abenteuer, das Sie inspirieren, berühren und für immer verändern wird.

Eine Reise in das Herz Afrikas

„Safari“ entführt Sie in die Weiten der Serengeti, die üppigen Wälder des Kongo und die majestätischen Gipfel des Kilimandscharo. Erleben Sie die unglaubliche Vielfalt afrikanischer Tierwelt hautnah, von den majestätischen Elefantenherden, die durch die Savanne ziehen, bis hin zu den eleganten Geparden auf der Jagd. Beobachten Sie Löwenrudel in ihrem natürlichen Lebensraum, verfolgen Sie die Wanderung der Gnus und bestaunen Sie die farbenprächtigen Vögel, die den Himmel Afrikas bevölkern.

Dieser Film ist eine Liebeserklärung an Afrika, ein Kontinent voller Kontraste, Schönheit und unendlicher Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen nicht nur die spektakulärsten Landschaften, sondern auch die verborgenen Schätze und die einzigartige Kultur der Menschen, die hier leben. Lernen Sie von indigenen Stämmen, die seit Jahrhunderten im Einklang mit der Natur leben, und erfahren Sie mehr über ihre Traditionen, ihr Wissen und ihre Weisheit.

Mehr als nur ein Tierfilm

„Safari“ ist kein gewöhnlicher Tierfilm. Er ist eine Geschichte über das Leben, den Tod, die Liebe und den Überlebenswillen. Wir zeigen Ihnen die Herausforderungen, denen sich die Tiere Afrikas täglich stellen müssen, den Kampf ums Überleben in einer rauen und unbarmherzigen Umgebung.

Sie werden Zeuge dramatischer Jagdszenen, erleben die Zärtlichkeit von Muttertieren und die Rivalität zwischen den Männchen. Sie werden mitfiebern, wenn ein kleines Zebra versucht, einem hungrigen Löwen zu entkommen, und mitfühlen, wenn eine Elefantenherde um den Verlust eines ihrer Mitglieder trauert. „Safari“ ist ein Film, der Sie emotional berührt und Ihnen die Augen für die Wunder und die Verletzlichkeit der Natur öffnet.

Atemberaubende Aufnahmen in höchster Qualität

„Safari“ wurde mit modernster Kameratechnik gedreht, um Ihnen ein unvergleichliches Seherlebnis zu bieten. Gestochen scharfe Bilder, brillante Farben und atemberaubende Perspektiven lassen Sie in die afrikanische Wildnis eintauchen, als wären Sie selbst vor Ort.

Unsere Kamerateams haben jahrelang in Afrika verbracht, um die seltensten und spektakulärsten Momente einzufangen. Sie haben sich in die Herzen der Tiere geschlichen, ihr Vertrauen gewonnen und einzigartige Einblicke in ihr Leben ermöglicht. Dank ihrer Geduld, ihres Könnens und ihrer Leidenschaft können wir Ihnen jetzt einen Film präsentieren, der Sie begeistern wird.

Eine Botschaft für den Naturschutz

„Safari“ ist nicht nur ein unterhaltsamer und informativer Film, sondern auch ein Aufruf zum Handeln. Er zeigt die Bedrohungen, denen die afrikanische Tierwelt und ihre Lebensräume ausgesetzt sind, wie Wilderei, Lebensraumverlust und Klimawandel.

Wir wollen das Bewusstsein für diese Probleme schärfen und Sie dazu inspirieren, sich für den Schutz der Natur einzusetzen. Jeder kann einen Beitrag leisten, sei es durch Spenden an Naturschutzorganisationen, durch einen bewussten Konsum oder durch das Teilen unserer Botschaft mit anderen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass auch zukünftige Generationen die Schönheit und Vielfalt Afrikas erleben können.

Die Musik, die unter die Haut geht

Die Filmmusik von „Safari“ wurde von einem preisgekrönten Komponisten eigens für diesen Film geschaffen. Sie ist eine perfekte Ergänzung zu den atemberaubenden Bildern und verstärkt die emotionalen Momente.

Die Klänge Afrikas, die Rhythmen der Trommeln und die Melodien der traditionellen Instrumente entführen Sie in eine andere Welt und lassen Sie die Seele des Kontinents spüren. Die Musik von „Safari“ ist mehr als nur Hintergrundmusik; sie ist ein integraler Bestandteil des Filmes und trägt maßgeblich zu seinem Gesamteindruck bei.

Das perfekte Geschenk für Naturliebhaber

Suchen Sie nach einem besonderen Geschenk für einen Tierfreund, einen Abenteurer oder jemanden, der sich für Afrika interessiert? Dann ist „Safari“ die perfekte Wahl. Dieser Film ist ein Geschenk, das Freude bereitet, inspiriert und zum Nachdenken anregt.

Verschenken Sie „Safari“ zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach so, um jemandem eine Freude zu machen. Der Film eignet sich auch hervorragend für Schulen und Bildungseinrichtungen, um Kindern und Jugendlichen die Schönheit und Bedeutung der Natur näherzubringen.

Erleben Sie „Safari“ in Ihrem eigenen Zuhause

Sie müssen nicht nach Afrika reisen, um die Schönheit und Vielfalt dieses Kontinents zu erleben. Mit „Safari“ können Sie die Wildnis in Ihr eigenes Wohnzimmer holen.

Machen Sie es sich gemütlich, schalten Sie den Fernseher ein und lassen Sie sich von den atemberaubenden Bildern und der fesselnden Musik verzaubern. „Safari“ ist ein Film, den Sie immer wieder gerne sehen werden, und der Sie jedes Mal aufs Neue begeistern wird.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu „Safari“

Für welches Publikum ist „Safari“ geeignet?

„Safari“ ist ein Film für die ganze Familie. Er ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet und bietet spannende Unterhaltung und lehrreiche Informationen über die Tierwelt Afrikas. Aufgrund einiger dramatischer Szenen empfehlen wir eine elterliche Begleitung für jüngere Kinder.

In welchen Formaten ist „Safari“ erhältlich?

„Safari“ ist als Blu-ray, DVD und als digitaler Download erhältlich. Sie können den Film auch über verschiedene Streaming-Plattformen ansehen.

Gibt es eine deutsche Synchronisation?

Ja, „Safari“ ist selbstverständlich auch mit deutscher Synchronisation erhältlich. Sie können den Film aber auch im Originalton mit deutschen Untertiteln ansehen.

Wer hat „Safari“ produziert?

„Safari“ wurde von einem erfahrenen Team von Naturfilmern produziert, die bereits zahlreiche preisgekrönte Dokumentationen gedreht haben. Die Produktion wurde von renommierten Naturschutzorganisationen unterstützt.

Wie lange hat die Produktion von „Safari“ gedauert?

Die Dreharbeiten für „Safari“ haben über drei Jahre gedauert. In dieser Zeit haben unsere Kamerateams Tausende von Stunden in der afrikanischen Wildnis verbracht, um die spektakulärsten Momente einzufangen.

Wo wurde „Safari“ gedreht?

„Safari“ wurde in verschiedenen Ländern Afrikas gedreht, darunter Tansania, Kenia, Botswana, Namibia und Südafrika. Wir haben die schönsten und artenreichsten Regionen des Kontinents besucht, um Ihnen ein umfassendes Bild der afrikanischen Tierwelt zu vermitteln.

Unterstützt der Kauf von „Safari“ Naturschutzprojekte?

Ja, ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf von „Safari“ wird an Naturschutzorganisationen gespendet, die sich für den Schutz der afrikanischen Tierwelt und ihrer Lebensräume einsetzen. Mit dem Kauf von „Safari“ leisten Sie also einen direkten Beitrag zum Naturschutz.

Kann ich „Safari“ auch im Kino sehen?

Bitte informieren Sie sich in Ihrem örtlichen Kino über mögliche Vorführungen von „Safari“. Gelegentlich wird der Film auch in ausgewählten Kinos gezeigt.

Gibt es Bonusmaterial auf der Blu-ray/DVD?

Ja, die Blu-ray und DVD von „Safari“ enthalten umfangreiches Bonusmaterial, darunter Making-of-Dokumentationen, Interviews mit den Filmemachern, zusätzliche Szenen und Informationen über die afrikanische Tierwelt.

Wie kann ich mich über Neuigkeiten zu „Safari“ informieren?

Besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Social Media, um über Neuigkeiten zu „Safari“, Sonderangebote und Gewinnspiele auf dem Laufenden zu bleiben. Abonnieren Sie auch unseren Newsletter, um exklusive Inhalte und Informationen zu erhalten.