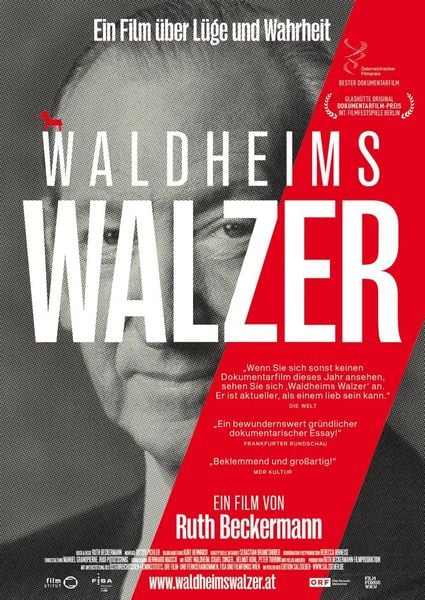

Ein bewegendes Familienerbe: Waldheims Walzer

Entdecken Sie „Waldheims Walzer“, eine außergewöhnliche Dokumentation der renommierten Filmemacherin Ruth Beckermann. Dieser Film ist weit mehr als eine Geschichtsstunde – er ist eine zutiefst persönliche und zugleich universelle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, der Familie und der Verantwortung, die wir alle tragen. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Geheimnisse, schmerzlicher Erkenntnisse und der Suche nach Wahrheit.

Eine Reise in die Vergangenheit

„Waldheims Walzer“ nimmt Sie mit auf eine fesselnde Reise in die Vergangenheit. Im Zentrum steht der Aufstieg Kurt Waldheims, der in den 1980er Jahren zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt wurde. Doch seine Karriere war von dunklen Schatten überschattet: Vorwürfe, er habe seine Rolle während des Zweiten Weltkriegs verschwiegen, lasteten schwer auf ihm. Ruth Beckermann verwebt in ihrem Film Archivmaterial, Interviews und persönliche Reflexionen zu einem komplexen und vielschichtigen Porträt.

Der Film beginnt mit einem vermeintlich unbeschwerten Ereignis: Ruth Beckermanns Besuch im Wahlkampf ihres Onkels, der gegen Kurt Waldheim antritt. Doch schnell wird klar, dass unter der Oberfläche brodelnde Konflikte und ungelöste Fragen lauern. Beckermann beginnt, die Vergangenheit ihrer eigenen Familie zu erforschen und stößt dabei auf schmerzhafte Wahrheiten und unbequeme Fragen.

Die Auseinandersetzung mit der Wahrheit

Ein zentrales Thema von „Waldheims Walzer“ ist die Auseinandersetzung mit der Wahrheit. Was bedeutet es, sich der Vergangenheit zu stellen? Welche Rolle spielen Erinnerung und Verdrängung? Und wie können wir verhindern, dass sich Geschichte wiederholt? Ruth Beckermann scheut sich nicht, unbequeme Fragen zu stellen und Tabus zu brechen. Sie konfrontiert uns mit der Komplexität der menschlichen Natur und der Schwierigkeit, Schuld und Verantwortung zu beurteilen.

Der Film zeigt eindrücklich, wie politische Ereignisse und historische Traumata das Leben einzelner Menschen und ganzer Familien beeinflussen können. Er ist ein Appell, sich der Vergangenheit zu stellen und aus ihr zu lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

Ein Film, der bewegt und inspiriert

„Waldheims Walzer“ ist ein Film, der bewegt, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Er ist ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der österreichischen Geschichte und ein Plädoyer für eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Ruth Beckermann gelingt es, persönliche Betroffenheit mit historischer Analyse zu verbinden und so ein Werk von großer emotionaler Tiefe und intellektueller Brillanz zu schaffen.

Lassen Sie sich von „Waldheims Walzer“ berühren und tauchen Sie ein in eine Welt voller Fragen, Zweifel und der unaufhörlichen Suche nach Wahrheit.

Die filmischen Elemente von Waldheims Walzer

Archivmaterial und Zeitzeugen

Die Stärke von „Waldheims Walzer“ liegt in der meisterhaften Verknüpfung von Archivmaterial und Zeitzeugenberichten. Historische Aufnahmen von Kurt Waldheims politischer Karriere, Wahlkampfreden und Fernsehinterviews werden durch Kommentare von Historikern, Journalisten und Familienmitgliedern ergänzt. Diese Kombination ermöglicht es dem Zuschauer, sich ein umfassendes Bild von der Person Kurt Waldheim und den Vorwürfen gegen ihn zu machen.

Besonders eindrücklich sind die Ausschnitte aus den 1980er Jahren, als die Kontroverse um Waldheims Vergangenheit ihren Höhepunkt erreichte. Die hitzigen Debatten in den Medien, die Demonstrationen und die internationalen Reaktionen werden auf fesselnde Weise dokumentiert. Der Film zeigt, wie die Waldheim-Affäre die österreichische Gesellschaft polarisierte und tiefe Gräben aufriß.

Persönliche Reflexionen und Familiengeschichte

Ein weiteres wichtiges Element von „Waldheims Walzer“ sind die persönlichen Reflexionen von Ruth Beckermann. Sie erzählt von ihrer eigenen Familiengeschichte und ihrer Beziehung zu ihrem Onkel, der gegen Kurt Waldheim kandidierte. Diese persönliche Ebene verleiht dem Film eine besondere Intimität und Glaubwürdigkeit.

Beckermann scheut sich nicht, ihre eigenen Zweifel und Unsicherheiten zu zeigen. Sie hinterfragt ihre eigenen Motive und ihre Rolle als Filmemacherin. Diese Selbstreflexion macht den Film zu einem ehrlichen und authentischen Werk, das den Zuschauer auf einer emotionalen Ebene berührt.

Die Inszenierung der Vergangenheit

Ruth Beckermann setzt in „Waldheims Walzer“ verschiedene filmische Mittel ein, um die Vergangenheit lebendig werden zu lassen. Sie verwendet Archivmaterial, um die Atmosphäre der 1980er Jahre wiederzugeben. Sie führt Interviews mit Zeitzeugen, um deren Erinnerungen und Perspektiven zu dokumentieren. Und sie reflektiert über ihre eigene Familiengeschichte, um eine persönliche Verbindung zum Thema herzustellen.

Die Inszenierung der Vergangenheit ist jedoch nicht unproblematisch. Beckermann ist sich bewusst, dass die Darstellung der Geschichte immer eine Interpretation ist. Sie versucht, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und die Komplexität der Ereignisse widerzuspiegeln. Dennoch bleibt die Frage, wie viel Objektivität in einer subjektiven Darstellung möglich ist.

Die Bedeutung von Waldheims Walzer

Ein Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte

„Waldheims Walzer“ ist ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der österreichischen Geschichte. Der Film wirft ein kritisches Licht auf die Waldheim-Affäre und die Rolle Österreichs während des Zweiten Weltkriegs. Er deckt Verdrängungsmechanismen auf und fordert eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.

Der Film hat in Österreich eine breite öffentliche Debatte ausgelöst. Er hat dazu beigetragen, dass sich die österreichische Gesellschaft intensiver mit ihrer Geschichte auseinandersetzt und sich ihrer Verantwortung bewusst wird. „Waldheims Walzer“ ist ein Mahnmal gegen das Vergessen und ein Plädoyer für eine offene und ehrliche Erinnerungskultur.

Ein universelles Thema

Obwohl „Waldheims Walzer“ sich mit einem spezifischen historischen Ereignis in Österreich auseinandersetzt, berührt der Film auch universelle Themen. Es geht um Schuld und Verantwortung, um Wahrheit und Lüge, um Erinnerung und Verdrängung. Diese Themen sind relevant für jede Gesellschaft und für jeden einzelnen Menschen.

Der Film regt dazu an, über die eigene Vergangenheit nachzudenken und sich der eigenen Verantwortung bewusst zu werden. Er fordert dazu auf, sich der Wahrheit zu stellen, auch wenn sie schmerzhaft ist. Und er zeigt, dass es möglich ist, aus der Vergangenheit zu lernen und eine bessere Zukunft zu gestalten.

Ein Film, der Spuren hinterlässt

„Waldheims Walzer“ ist ein Film, der Spuren hinterlässt. Er berührt, bewegt und regt zum Nachdenken an. Er ist ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte und ein Plädoyer für eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Dieser Film wird Sie noch lange nach dem Abspann beschäftigen.

Vertiefende Einblicke in den Film

Die Rolle der Familie Beckermann

Die Familie Beckermann spielt eine zentrale Rolle in „Waldheims Walzer“. Ruth Beckermann verwebt die Geschichte ihrer eigenen Familie mit der Geschichte Kurt Waldheims und der österreichischen Vergangenheit. Ihr Onkel, der gegen Waldheim kandidierte, wird zu einer wichtigen Figur, die den Konflikt zwischen Vergangenheitsbewältigung und politischem Kalkül verkörpert.

Durch die Einbeziehung ihrer Familie gelingt es Ruth Beckermann, eine persönliche und emotionale Ebene in den Film zu bringen. Sie zeigt, wie historische Ereignisse das Leben einzelner Menschen und ganzer Familien beeinflussen können. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wird so zu einer persönlichen Angelegenheit, die den Zuschauer unmittelbar berührt.

Die Darstellung von Kurt Waldheim

Die Darstellung von Kurt Waldheim in „Waldheims Walzer“ ist komplex und vielschichtig. Ruth Beckermann vermeidet es, Waldheim zu verteufeln oder zu idealisieren. Sie zeigt ihn als einen Mann mit Stärken und Schwächen, als einen Politiker, der von Ehrgeiz und Machtstreben getrieben wird.

Der Film wirft die Frage auf, inwieweit Waldheim seine Rolle während des Zweiten Weltkriegs verschwiegen oder verharmlost hat. Er zeigt, wie Waldheim versuchte, seine Vergangenheit zu kontrollieren und seine politische Karriere zu schützen. Die Darstellung von Waldheim ist somit ein Spiegelbild der österreichischen Gesellschaft, die lange Zeit Schwierigkeiten hatte, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Die Rezeption des Films

„Waldheims Walzer“ hat in Österreich und international eine breite öffentliche Debatte ausgelöst. Der Film wurde von Kritikern gelobt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er hat dazu beigetragen, dass sich die österreichische Gesellschaft intensiver mit ihrer Geschichte auseinandersetzt und sich ihrer Verantwortung bewusst wird.

Allerdings gab es auch Kritik an dem Film. Einige Kritiker warfen Ruth Beckermann vor, eine einseitige Darstellung zu liefern und Kurt Waldheim zu verurteilen. Andere bemängelten, dass der Film zu sehr auf die persönliche Geschichte der Familie Beckermann fokussiert sei. Trotz dieser Kritik bleibt „Waldheims Walzer“ ein wichtiger und bewegender Film, der die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auf eine neue Ebene hebt.

Waldheims Walzer: Mehr als nur ein Film

„Waldheims Walzer“ ist mehr als nur ein Film. Es ist ein Stück österreichischer Geschichte, ein persönliches Familiendrama und ein Appell zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Lassen Sie sich von diesem außergewöhnlichen Werk berühren und tauchen Sie ein in eine Welt voller Fragen, Zweifel und der unaufhörlichen Suche nach Wahrheit.

Dieser Film ist ein Muss für alle, die sich für Geschichte, Politik und die menschliche Natur interessieren. Er wird Sie noch lange nach dem Abspann beschäftigen und Ihnen neue Perspektiven auf die Vergangenheit und die Gegenwart eröffnen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Waldheims Walzer

Was genau ist die Waldheim-Affäre?

Die Waldheim-Affäre bezieht sich auf die Kontroverse um die Vergangenheit des österreichischen Politikers Kurt Waldheim während des Zweiten Weltkriegs. Ihm wurde vorgeworfen, seine Rolle als Offizier in der Wehrmacht beschönigt oder verschwiegen zu haben, insbesondere seine Beteiligung an Kriegsverbrechen.

Wer ist Ruth Beckermann?

Ruth Beckermann ist eine österreichische Filmemacherin und Autorin. Sie ist bekannt für ihre Dokumentarfilme, die sich oft mit historischen und politischen Themen auseinandersetzen. „Waldheims Walzer“ ist eines ihrer bekanntesten Werke.

Welche Rolle spielt die Familie Beckermann im Film?

Die Familie Beckermann spielt eine zentrale Rolle, da Ruth Beckermann ihre eigene Familiengeschichte mit der Waldheim-Affäre verwebt. Ihr Onkel kandidierte gegen Kurt Waldheim, was eine zusätzliche persönliche Ebene in den Film bringt.

Welches Archivmaterial wird im Film verwendet?

Der Film verwendet umfangreiches Archivmaterial, darunter Nachrichtenberichte, Wahlkampfreden von Kurt Waldheim, Fernsehinterviews und historische Aufnahmen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Dieses Material wird verwendet, um die historische und politische Kontext zu verdeutlichen.

Was macht „Waldheims Walzer“ so besonders?

„Waldheims Walzer“ ist besonders, weil er eine persönliche und emotionale Auseinandersetzung mit einem wichtigen historischen Thema verbindet. Ruth Beckermann scheut sich nicht, ihre eigenen Zweifel und Unsicherheiten zu zeigen, was den Film sehr authentisch macht.

Wo kann ich „Waldheims Walzer“ sehen?

„Waldheims Walzer“ ist auf DVD und Blu-ray erhältlich. Er ist auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf Ihren bevorzugten Plattformen.

Für wen ist dieser Film geeignet?

Dieser Film ist für alle geeignet, die sich für Geschichte, Politik und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit interessieren. Er ist besonders empfehlenswert für Menschen, die mehr über die Waldheim-Affäre und die österreichische Geschichte erfahren möchten.

Gibt es Bonusmaterial auf der DVD oder Blu-ray?

Die Verfügbarkeit von Bonusmaterial kann je nach Edition variieren. Es ist ratsam, die Produktbeschreibung des jeweiligen Händlers zu überprüfen, um Informationen über zusätzliches Material wie Interviews oder Hintergrundinformationen zu erhalten.

Ist der Film untertitelt?

In der Regel sind die DVD- und Blu-ray-Versionen von „Waldheims Walzer“ mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen erhältlich, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Die genauen Sprachoptionen finden Sie auf der Produktverpackung.

![Spielfilm-Box - MDR Spielfilme - 10er Schuber [10 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/spielfilm-box-mdr-spielfilme-10er-schuber-10-dvds-dvd-300x221.jpeg)

![WWE: Money in the Bank 2020 [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/wwe-money-in-the-bank-2020-2-dvds-dvd-300x425.jpeg)