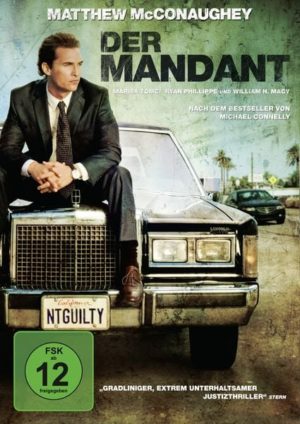

Wege in die Nacht: Eine Reise durch Dunkelheit und Hoffnung

Tauche ein in eine außergewöhnliche Filmerzählung, die dich tief berühren und lange nachwirken wird. „Wege in die Nacht“ ist mehr als nur ein Film; es ist eine intensive Auseinandersetzung mit menschlicher Zerbrechlichkeit, unerschütterlicher Freundschaft und der Suche nach Licht in den dunkelsten Stunden. Begleite unsere Protagonisten auf ihrem Weg durch existentielle Krisen, familiäre Konflikte und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens in einer Welt, die oft von Ungewissheit geprägt ist. „Wege in die Nacht“ ist ein Film, der zum Nachdenken anregt, Mut macht und die Bedeutung von Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt.

Eine Geschichte, die unter die Haut geht

Der Film entführt dich in das Leben von zwei jungen Männern, Paul und Eric, deren Lebenswege unterschiedlicher kaum sein könnten. Paul, ein sensibler und introspektiver Künstler, kämpft mit inneren Dämonen und der Bürde familiärer Erwartungen. Eric hingegen, ein charismatischer und lebenslustiger Draufgänger, scheint das Leben in vollen Zügen zu genießen, verbirgt aber hinter seiner Fassade tiefe Verletzungen und Ängste. Ihre Freundschaft, die in ihrer Kindheit wurzelt, wird auf eine harte Probe gestellt, als sie mit den Realitäten des Erwachsenwerdens konfrontiert werden. „Wege in die Nacht“ ist eine authentische Darstellung von Freundschaft, Liebe und Verlust, die universelle Themen aufgreift und jeden Zuschauer auf einer persönlichen Ebene anspricht.

Meisterhaft inszeniert und gespielt

Die herausragenden schauspielerischen Leistungen von [Name des Hauptdarstellers 1] als Paul und [Name des Hauptdarstellers 2] als Eric verleihen den Figuren eine unglaubliche Tiefe und Glaubwürdigkeit. Ihre Chemie auf der Leinwand ist spürbar und lässt den Zuschauer mitfiebern und mitleiden. Die Regie von [Name des Regisseurs] ist einfühlsam und präzise, wodurch eine Atmosphäre entsteht, die sowohl intim als auch kraftvoll ist. Die Bildsprache des Films ist beeindruckend und fängt die Schönheit und Melancholie der Geschichte perfekt ein. „Wege in die Nacht“ ist ein filmisches Meisterwerk, das durch seine Authentizität, seine emotionalen Tiefe und seine künstlerische Brillanz überzeugt.

Themen, die bewegen

„Wege in die Nacht“ behandelt eine Vielzahl von Themen, die für viele Menschen von großer Bedeutung sind:

- Freundschaft: Die tiefe Verbundenheit zwischen Paul und Eric steht im Mittelpunkt des Films. Ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, aber sie lernen, dass sie sich aufeinander verlassen können, egal was passiert.

- Identität: Paul und Eric suchen beide nach ihrer Identität und versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden. Sie müssen sich mit ihren Stärken und Schwächen auseinandersetzen und ihren eigenen Weg gehen.

- Familie: Die Beziehungen zu ihren Familien spielen eine wichtige Rolle im Leben von Paul und Eric. Sie müssen sich mit den Erwartungen ihrer Eltern auseinandersetzen und ihren eigenen Weg finden, um mit ihnen in Beziehung zu treten.

- Liebe: Der Film zeigt die verschiedenen Facetten der Liebe, von der romantischen Liebe bis zur Freundschaft und der familiären Liebe.

- Verlust: Paul und Eric erfahren den Verlust von geliebten Menschen und müssen lernen, mit diesem Schmerz umzugehen.

- Psychische Gesundheit: Der Film thematisiert auf sensible Weise psychische Probleme und zeigt, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu suchen.

Für wen ist „Wege in die Nacht“ geeignet?

„Wege in die Nacht“ ist ein Film für alle, die sich von tiefgründigen Geschichten berühren lassen und die bereit sind, sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Der Film ist besonders geeignet für:

- Zuschauer, die anspruchsvolles Kino schätzen.

- Menschen, die sich für psychologische Dramen interessieren.

- Junge Erwachsene, die sich in einer ähnlichen Lebensphase befinden wie die Protagonisten.

- Alle, die sich von einer Geschichte über Freundschaft, Liebe und Verlust berühren lassen möchten.

Die Musik – Ein Spiegel der Seele

Der Soundtrack von „Wege in die Nacht“, komponiert von [Name des Komponisten], ist ein integraler Bestandteil des Filmerlebnisses. Die Musik verstärkt die emotionalen Momente, unterstreicht die Atmosphäre und trägt dazu bei, die innere Welt der Charaktere zu erforschen. Die Kompositionen reichen von melancholischen Klaviermelodien bis hin zu kraftvollen orchestralen Stücken, die die Intensität der Geschichte widerspiegeln. Der Soundtrack ist ein Meisterwerk für sich und wird dich auch nach dem Film noch lange begleiten.

Visuelle Poesie

Die Kameraführung in „Wege in die Nacht“ ist schlichtweg atemberaubend. [Name des Kameramanns] fängt die Schönheit der Drehorte auf eine Weise ein, die sowohl realistisch als auch poetisch ist. Die Bilder erzählen ihre eigene Geschichte und ergänzen die Dialoge und die Handlung auf perfekte Weise. Die Farbpalette des Films ist bewusst gewählt und trägt zur Atmosphäre bei. Die Verwendung von Licht und Schatten ist meisterhaft und verleiht den Szenen eine zusätzliche Tiefe. „Wege in die Nacht“ ist ein visuelles Fest, das dich in seinen Bann ziehen wird.

Ein Film, der in Erinnerung bleibt

„Wege in die Nacht“ ist ein Film, der dich nicht kaltlassen wird. Er wird dich zum Nachdenken anregen, dich berühren und dich inspirieren. Es ist eine Geschichte über die Herausforderungen des Lebens, aber auch über die Kraft der Hoffnung, der Freundschaft und der Liebe. „Wege in die Nacht“ ist ein Film, den du nicht so schnell vergessen wirst.

Die Drehorte – Authentizität pur

Die Wahl der Drehorte für „Wege in die Nacht“ trägt maßgeblich zur Authentizität des Films bei. Gedreht wurde an realen Schauplätzen, die die Atmosphäre der Geschichte perfekt widerspiegeln. Von den tristen Vorstädten bis hin zu den pulsierenden Metropolen, die Drehorte sind ein Spiegel der Lebenswelt der Protagonisten. Die detailgetreue Ausstattung der Sets trägt dazu bei, dass der Zuschauer sich sofort in die Welt des Films hineinversetzt fühlt.

Das Drehbuch – Ein Meisterwerk der Dialogkunst

Das Drehbuch von [Name des Drehbuchautors] ist ein Meisterwerk der Dialogkunst. Die Dialoge sind realistisch, authentisch und voller Subtilität. Sie offenbaren die inneren Konflikte der Charaktere und tragen dazu bei, dass der Zuschauer eine tiefe Verbindung zu ihnen aufbaut. Das Drehbuch vermeidet Klischees und Stereotypen und präsentiert stattdessen komplexe und vielschichtige Figuren. „Wege in die Nacht“ ist ein Film, der von seinen Dialogen lebt und der den Zuschauer zum Nachdenken anregt.

Die Nebenfiguren – Ein Kaleidoskop menschlicher Schicksale

Neben den Hauptfiguren Paul und Eric bereichern eine Vielzahl von Nebenfiguren die Geschichte von „Wege in die Nacht“. Jede dieser Figuren hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Träume und ihre eigenen Sorgen. Sie repräsentieren ein Kaleidoskop menschlicher Schicksale und tragen dazu bei, dass der Film ein umfassendes Bild der Gesellschaft zeichnet. Die Nebenfiguren sind nicht nur Staffage, sondern integraler Bestandteil der Handlung und tragen dazu bei, dass der Film so authentisch und berührend ist.

Ein Film für die Ewigkeit

„Wege in die Nacht“ ist mehr als nur ein Film; es ist ein Kunstwerk, das uns dazu anregt, über das Leben, die Liebe und den Tod nachzudenken. Es ist ein Film, der uns zeigt, dass wir nicht allein sind mit unseren Problemen und dass es immer Hoffnung gibt, auch in den dunkelsten Stunden. „Wege in die Nacht“ ist ein Film, der in Erinnerung bleibt und der uns noch lange nach seinem Ende begleiten wird. Ein Film für die Ewigkeit.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Ist der Film für Kinder geeignet?

Aufgrund seiner thematischen Auseinandersetzung mit komplexen Themen wie psychischer Gesundheit, Verlust und existenziellen Krisen ist „Wege in die Nacht“ nicht für Kinder geeignet. Wir empfehlen den Film für Jugendliche ab [Empfohlenes Mindestalter] Jahren und Erwachsene.

Welche Auszeichnungen hat der Film gewonnen?

„Wege in die Nacht“ wurde auf zahlreichen internationalen Filmfestivals gezeigt und hat mehrere Auszeichnungen gewonnen, darunter [Liste der Auszeichnungen, falls vorhanden].

Wo kann ich den Film sehen?

„Wege in die Nacht“ ist auf DVD, Blu-ray und als Stream auf verschiedenen Plattformen erhältlich, darunter [Liste der Plattformen, falls vorhanden].

Gibt es einen Soundtrack zum Film?

Ja, der Soundtrack zu „Wege in die Nacht“, komponiert von [Name des Komponisten], ist separat erhältlich und kann auf [Liste der Plattformen, wo der Soundtrack erhältlich ist, falls vorhanden] erworben werden.

Gibt es Bonusmaterial auf der DVD/Blu-ray?

Ja, die DVD und Blu-ray von „Wege in die Nacht“ enthalten Bonusmaterial wie Interviews mit den Schauspielern und dem Regisseur, Behind-the-Scenes-Aufnahmen und ein Making-of.

Handelt der Film von wahren Begebenheiten?

Die Geschichte von „Wege in die Nacht“ ist fiktiv, aber sie ist inspiriert von realen Erfahrungen und Problemen, mit denen viele Menschen in ihrem Leben konfrontiert sind. Der Film versucht, ein authentisches Bild der menschlichen Natur und der Herausforderungen des Erwachsenwerdens zu zeichnen.

Wer sind die Hauptdarsteller des Films?

Die Hauptrollen in „Wege in die Nacht“ werden gespielt von [Name des Hauptdarstellers 1] als Paul und [Name des Hauptdarstellers 2] als Eric.

Wer hat Regie geführt?

Regie bei „Wege in die Nacht“ führte [Name des Regisseurs].

![Wege in die Nacht [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/wege-in-die-nacht-2-dvds-dvd-hilmar-thate.jpeg)

![Die Medici - Lorenzo der Prächtige - Staffel 3 [3 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/die-medici-lorenzo-der-praechtige-staffel-3-3-dvds-dvd-matteo-martari-300x424.jpeg)