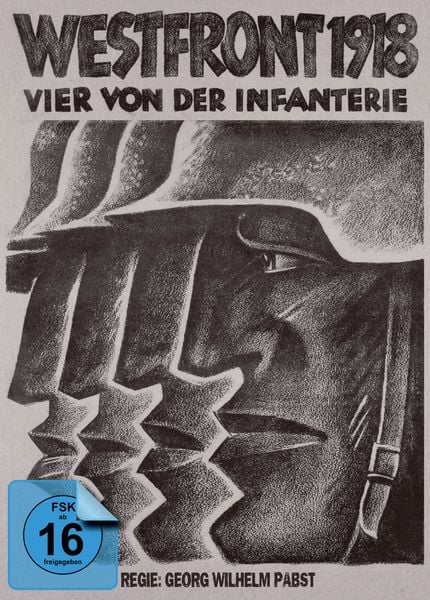

Westfront 1918 – Vier von der Infanterie: Ein packendes Antikriegsdrama

Tauche ein in die erschütternde Realität des Ersten Weltkriegs mit „Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“. Dieser eindringliche Film, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque, schildert das Leben und Leiden einfacher deutscher Soldaten an der Westfront im Jahr 1918. Ein Meisterwerk des Antikriegsfilms, das bis heute nichts von seiner Aktualität und emotionalen Wucht verloren hat.

Eine Geschichte von Kameradschaft und Verlust

Im Mittelpunkt der Handlung stehen vier junge Infanteristen: Karl, der Idealist; Müller, der Denker; Ludwig, der Träumer; und der erfahrene Leutnant Bertinck. Sie sind gezwungen, sich in einer Welt voller Grauen und Zerstörung zurechtzufinden. Der Film begleitet sie durch die Schützengräben, in denen Hunger, Angst und Tod allgegenwärtig sind. Sie erleben die Sinnlosigkeit des Krieges am eigenen Leib und versuchen, inmitten des Chaos ihre Menschlichkeit zu bewahren.

Die enge Kameradschaft zwischen den Soldaten wird zu ihrem einzigen Halt. Sie teilen Freud und Leid, unterstützen sich gegenseitig und versuchen, dem Wahnsinn des Krieges zu entkommen. Doch die Schrecken des Krieges fordern ihren Tribut. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben, und die Verluste werden immer größer. Die anfängliche Begeisterung für den Krieg weicht schnell Ernüchterung und Verzweiflung.

Realistische Darstellung des Krieges

„Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ zeichnet sich durch seine schonungslose und realistische Darstellung des Krieges aus. Die Schützengräben sind schmutzig, eng und voller Ratten. Die Explosionen der Granaten reißen tiefe Löcher in die Erde, und der ständige Beschuss zermürbt die Nerven der Soldaten. Der Film scheut sich nicht, die Grausamkeit und Brutalität des Krieges zu zeigen. Tote und Verwundete liegen überall herum, und der Geruch von Verwesung hängt in der Luft.

Die Schauspieler überzeugen mit ihren authentischen Darstellungen. Sie verkörpern die Angst, die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit der Soldaten auf eindringliche Weise. Man spürt ihre körperliche und seelische Erschöpfung. Die Dialoge sind knapp und präzise, und sie vermitteln ein Gefühl von Realität und Authentizität.

Ein Film mit Botschaft

„Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ ist mehr als nur ein Kriegsfilm. Er ist eine Anklage gegen den Krieg und seine Sinnlosigkeit. Der Film zeigt die verheerenden Auswirkungen des Krieges auf die Menschen und die Gesellschaft. Er warnt vor den Gefahren des Nationalismus und der Propaganda. Er appelliert an die Menschlichkeit und fordert Frieden und Versöhnung.

Der Film ist ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur. Er erinnert an die Millionen von Toten und Verletzten des Ersten Weltkriegs und mahnt, dass sich solche Gräueltaten niemals wiederholen dürfen. Er ist ein Mahnmal gegen den Krieg und ein Plädoyer für den Frieden.

Ein Meisterwerk des Antikriegsfilms

„Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ ist ein Meisterwerk des Antikriegsfilms. Er ist ein packendes, erschütterndes und bewegendes Filmerlebnis, das lange nachwirkt. Der Film ist ein Muss für alle, die sich für Geschichte, Politik und die menschliche Natur interessieren.

Filmdetails

- Regie: Georg Wilhelm Pabst

- Drehbuch: Ernst Johannsen, Ladislaus Vajda, Peter Lampel (basierend auf dem Roman von Erich Maria Remarque)

- Darsteller: Fritz Kampers, Gustav Diessl, Hans-Joachim Möbis, Claus Clausen, Ernst Busch

- Erscheinungsjahr: 1930

- Länge: ca. 95 Minuten

- Genre: Antikriegsfilm, Drama

- Land: Deutschland

- FSK: 16

Inhaltsangabe in Episoden

Um Ihnen einen noch detaillierteren Einblick in die Handlung zu geben, haben wir die wichtigsten Episoden des Films für Sie zusammengefasst:

Episode 1: Die Rekrutierung

Der Film beginnt mit einer Szene, in der junge Männer voller Begeisterung für den Krieg rekrutiert werden. Sie sind voller Idealismus und glauben, für ihr Vaterland kämpfen zu müssen. Die Propaganda hat sie geblendet, und sie sehen den Krieg als ein Abenteuer.

Episode 2: An der Westfront

Die jungen Soldaten werden an die Westfront geschickt. Dort werden sie schnell mit der Realität des Krieges konfrontiert. Die Schützengräben sind schmutzig und eng, und der ständige Beschuss zermürbt die Nerven der Soldaten. Sie erleben die Sinnlosigkeit des Krieges am eigenen Leib.

Episode 3: Der erste Einsatz

Die Soldaten müssen an einem gefährlichen Einsatz teilnehmen. Sie werden von feindlichen Truppen angegriffen und erleiden schwere Verluste. Viele ihrer Kameraden sterben oder werden schwer verletzt. Die Überlebenden sind traumatisiert.

Episode 4: Kameradschaft

Inmitten des Chaos und der Zerstörung entwickelt sich eine enge Kameradschaft zwischen den Soldaten. Sie teilen Freud und Leid, unterstützen sich gegenseitig und versuchen, dem Wahnsinn des Krieges zu entkommen. Die Kameradschaft wird zu ihrem einzigen Halt.

Episode 5: Der Urlaub

Einige der Soldaten bekommen Urlaub und dürfen nach Hause fahren. Doch die Heimat hat sich verändert. Die Menschen sind vom Krieg gezeichnet, und die Propaganda hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Die Soldaten fühlen sich fremd und isoliert.

Episode 6: Die Rückkehr an die Front

Die Soldaten kehren an die Front zurück. Dort werden sie mit neuen Schrecken konfrontiert. Der Krieg hat sich noch weiter verschärft, und die Verluste werden immer größer. Die Soldaten verlieren die Hoffnung und verzweifeln.

Episode 7: Das Ende

Der Film endet mit dem Waffenstillstand. Die Soldaten kehren nach Hause zurück, aber sie sind nicht mehr dieselben. Der Krieg hat sie für immer verändert. Sie sind traumatisiert und desillusioniert. Die Zukunft ist ungewiss.

Die Schauspieler und ihre Rollen

Ein wichtiger Bestandteil des Films ist die herausragende schauspielerische Leistung. Hier ein Überblick über die wichtigsten Schauspieler und ihre Rollen:

| Schauspieler | Rolle | Beschreibung |

|---|---|---|

| Fritz Kampers | Karl Bröger | Ein bodenständiger und pragmatischer Infanterist, der sich an die Gegebenheiten anpasst und versucht, zu überleben. Er verkörpert den Überlebenswillen und die Anpassungsfähigkeit der Soldaten. |

| Gustav Diessl | Leutnant Bertinck | Ein erfahrener und verantwortungsbewusster Offizier, der versucht, seine Männer zu schützen. Er ist hin- und hergerissen zwischen seinen Pflichten und seinem Mitgefühl. |

| Hans-Joachim Möbis | Müller | Ein nachdenklicher und intelligenter Soldat, der die Sinnlosigkeit des Krieges erkennt. Er ist ein kritischer Geist und hinterfragt die Propaganda. |

| Claus Clausen | Ludwig | Ein junger und idealistischer Soldat, der von den Schrecken des Krieges desillusioniert wird. Er ist ein Träumer und sehnt sich nach einer besseren Welt. |

| Ernst Busch | Unteroffizier | Ein harter und unbarmherziger Unteroffizier, der seine Männer drillt und zu Gehorsam zwingt. Er verkörpert die Autorität und den Drill des Militärs. |

Historischer Kontext

Um die Bedeutung von „Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ vollständig zu erfassen, ist es wichtig, den historischen Kontext zu verstehen:

Der Erste Weltkrieg (1914-1918) war einer der verheerendsten Konflikte der Menschheitsgeschichte. Millionen von Menschen starben oder wurden verletzt. Der Krieg war geprägt von Grabenkämpfen, Giftgasangriffen und sinnloser Gewalt.

Erich Maria Remarque, der Autor des Romans „Im Westen nichts Neues“, auf dem der Film basiert, war selbst Soldat im Ersten Weltkrieg. Er verarbeitete seine eigenen Erfahrungen und Eindrücke in seinem Roman. Der Roman wurde zu einem internationalen Bestseller und trug dazu bei, die Schrecken des Krieges einem breiten Publikum bewusst zu machen.

„Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ ist ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs. Der Film zeigt die menschlichen Kosten des Krieges und warnt vor den Gefahren des Nationalismus und der Propaganda. Er ist ein Mahnmal gegen den Krieg und ein Plädoyer für den Frieden.

Die Bedeutung des Films heute

Auch heute, fast 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, hat „Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ nichts von seiner Aktualität verloren. Der Film ist nach wie vor ein wichtiger Beitrag zur Friedensbewegung und zur Aufklärung über die Schrecken des Krieges.

In einer Welt, die von Konflikten und Kriegen geprägt ist, ist es wichtiger denn je, sich mit den Ursachen und Folgen von Krieg auseinanderzusetzen. „Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ kann dazu beitragen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Frieden und Versöhnung zu schärfen.

Der Film ist ein Appell an die Menschlichkeit und ein Aufruf zu mehr Toleranz und Verständnis. Er erinnert uns daran, dass Krieg niemals eine Lösung sein kann und dass wir alles tun müssen, um Frieden zu schaffen und zu bewahren.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Auf welcher literarischen Vorlage basiert der Film?

„Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ basiert auf dem Roman „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque. Allerdings wurde der Film von G.W. Pabst nicht direkt auf Basis des Romans Im Westen nichts Neues gedreht, sondern auf Basis des Romans „Vier Mann Infanterie“ von Ernst Johannsen.

Welche Auszeichnungen hat der Film erhalten?

Obwohl „Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ bei seiner Veröffentlichung kontrovers diskutiert wurde, gilt er heute als Meisterwerk des Antikriegsfilms. Er hat zwar keine großen internationalen Filmpreise gewonnen, aber sein Einfluss auf das Genre und seine Bedeutung für die Erinnerungskultur sind unbestritten.

Ist der Film für Jugendliche geeignet?

Der Film ist aufgrund seiner realistischen Darstellung von Kriegsgewalt und seiner thematischen Auseinandersetzung mit Tod und Leid ab 16 Jahren freigegeben. Jüngere Zuschauer sollten den Film nur in Begleitung Erwachsener sehen.

Wo kann ich den Film sehen?

„Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ ist auf DVD und Blu-ray erhältlich. Außerdem ist er auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Informieren Sie sich bei Ihrem bevorzugten Anbieter über die Verfügbarkeit.

Welche anderen Filme beschäftigen sich mit dem Ersten Weltkrieg?

Es gibt zahlreiche Filme, die sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. Einige bekannte Beispiele sind „Wege zum Ruhm“ (1957), „Lawrence von Arabien“ (1962), „1917“ (2019) und „Im Westen nichts Neues“ (2022).

Was macht „Westfront 1918 – Vier von der Infanterie“ so besonders?

Der Film zeichnet sich durch seine schonungslose Realismus, seine authentischen Darstellungen und seine eindringliche Botschaft aus. Er ist ein Mahnmal gegen den Krieg und ein Plädoyer für den Frieden. Er regt zum Nachdenken an und berührt die Herzen der Zuschauer.

Wie wurde der Film damals von der Kritik aufgenommen?

Die Kritik war gespalten. Während einige Kritiker die realistische Darstellung und die Antikriegsbotschaft lobten, kritisierten andere die vermeintliche Schwarzmalerei und den Pessimismus. Nationalistische Kreise versuchten sogar, den Film zu verbieten.

![Volker Schlöndorff - Arthaus Close-Up [3 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/volker-schloendorff-arthaus-close-up-3-dvds-dvd-john-malkovich-300x423.jpeg)

![Ingmar Bergman - 100th Anniversary Edition [10 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/ingmar-bergman-100th-anniversary-edition-10-dvds-dvd-ingrid-bergman-300x428.jpeg)

![Ernst Lubitsch Edition [4 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/ernst-lubitsch-edition-4-dvds-dvd-pola-negri-300x424.jpeg)