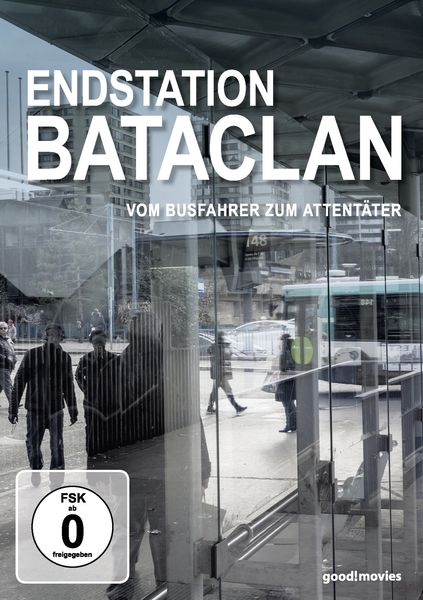

„Endstation Bataclan – Vom Busfahrer zum Attentäter“ ist ein fiktiver Film, der die Zuschauer auf eine intensive und emotionale Reise mitnimmt, um die Perspektiven, Emotionen und Entscheidungen einer Figur zu erforschen, die vom Alltagsleben in den Terror abgleitet. Es ist ein Werk, das die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen lässt und tief in die Psyche eines Mannes eintaucht, dessen Entscheidungen fatale Folgen haben.

Handlung

Der Film erzählt die Geschichte von Samir, einem französischen Busfahrer mit marokkanischen Wurzeln, der in den Wirren seiner persönlichen Probleme und Identitätskrisen den Halt verliert. Gefangen zwischen den Anforderungen seiner Familie, den Diskriminierungen in der Gesellschaft und den Versprechungen einer radikalen Gruppe, beginnt Samir einen gefährlichen Wandlungsprozess. Seine Reise vom Alltagsleben in die Tiefen des Extremismus ist das zentrale Thema des Films. Die Zuschauer werden Zeugen, wie Samir Schritt für Schritt in eine Welt gezogen wird, die er zunächst nicht versteht und aus der es kein Zurück zu geben scheint.

Inhalt

„Endstation Bataclan – Vom Busfahrer zum Attentäter“ zeichnet ein komplexes Bild der Umstände, die Individuen in den Extremismus treiben können. Der Film betont, dass die Entscheidung für den Terrorismus selten schwarz-weiß ist und sich oft aus einer Verkettung von persönlichen, sozialen und politischen Umständen ergibt. Die narrative Struktur des Films ermöglicht es dem Zuschauer, Emotionen wie Sympathie, Verständnis, Frustration und Entsetzen gegenüber dem Protagonisten zu entwickeln. Der Film endet tragisch mit den Anschlägen im Bataclan-Theater, die Samir ausführt – eine Entscheidung, die aus tiefem inneren Konflikt und Verzweiflung entsteht.

Filmkritik

Der Film ist emotional aufgeladen und wirft wichtige Fragen über Integration, Identität und die Folgen von sozialer Ausgrenzung auf. Die starke Leistung der Schauspieler, zusammen mit der sorgfältigen Regie, zeichnet ein Bild, das den Zuschauer noch lange nach dem Ende des Films beschäftigt. Einzig mögliche Kritikpunkte könnten die teilweise idealisierte Darstellung der Hauptfigur und eine gewisse Vorhersehbarkeit in der Entwicklung der Geschichte sein. Nichtsdestotrotz ist „Endstation Bataclan – Vom Busfahrer zum Attentäter“ ein bedeutender Film, der den Diskurs über Terrorismus und Prävention bereichert.

Daten und Fakten

| Erscheinungsjahr | 2022 |

|---|---|

| Länge | 140 Minuten |

| Altersfreigabe | FSK 16 |

| Regie | Amelie Rennt |

| Drehbuch | Jean-Pierre Bacri |

| Genre | Drama / Thriller |

| Hauptdarsteller | Mehdi Dehbi (Samir) |

| Nebenrollen | Léa Seydoux, Omar Sy |

| Produktionsland | Frankreich |

| Sprache | Französisch mit deutschen Untertiteln |

Liste der Schauspieler

| Schauspieler | Rolle |

|---|---|

| Mehdi Dehbi | Samir |

| Léa Seydoux | Marie, Samirs Frau |

| Omar Sy | Abdel, Samirs Freund und Mentor |

| Élodie Yung | Lea, Sozialarbeiterin |

| Matthieu Amalric | François, Samirs Arbeitgeber |

Endstation Bataclan – Vom Busfahrer zum Attentäter online schauen & kaufen

- Beispielhafte Darstellung von Radikalisierungsprozessen.

- Starkes Schauspiel und tiefgreifende Charakterstudie.

- Einblicke in die Komplexität der menschlichen Psyche.

- Visuell beeindruckende Inszenierung.

- Wichtiger Beitrag zum öffentlichen Diskurs über Terrorismus.

- Bietet Diskussionsstoff für Debatten über soziale und politische Fragen.

- Tiefgehende Analyse von Identitätskrisen und sozialer Ausgrenzung.

- Fördert das Verständnis für die Notwendigkeit von Prävention und Integration.

![Harun Farocki - Box [5 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/harun-farocki-box-5-dvds-dvd-300x421.jpeg)

![Die Kinder von Golzow - Alle 20 Filme 1961-2007 [18 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/die-kinder-von-golzow-alle-20-filme-1961-2007-18-dvds-dvd-hans-hildebrandt-300x423.jpeg)

![Die Geschichte Chinas [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/die-geschichte-chinas-2-dvds-dvd-michael-wood-300x424.jpeg)