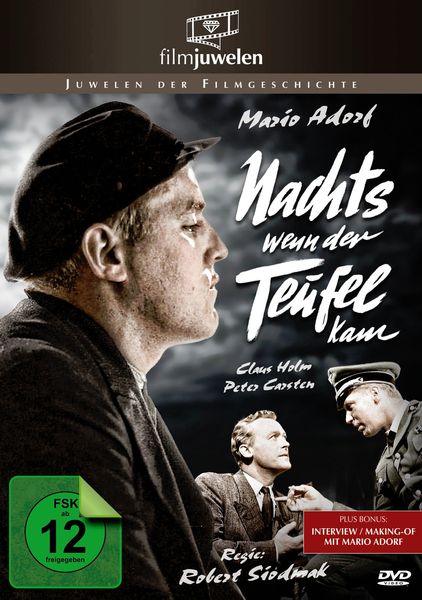

Ein packendes Stück deutscher Nachkriegsgeschichte: „Nachts, wenn der Teufel kam“

Tauchen Sie ein in eine düstere und fesselnde Welt, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. „Nachts, wenn der Teufel kam“ ist mehr als nur ein Film – er ist ein tiefgründiges Psychogramm einer zerrissenen Gesellschaft, ein Spiegelbild der Nachkriegszeit und eine Auseinandersetzung mit den Abgründen der menschlichen Seele. Basierend auf wahren Begebenheiten, erzählt dieser Film die Geschichte eines Serienmörders, der im Nachkriegsdeutschland sein Unwesen treibt und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt.

Eine Zeit des Umbruchs und der Verunsicherung

Deutschland, Ende der 1940er Jahre: Das Land liegt in Trümmern, nicht nur physisch, sondern auch moralisch. Die Menschen ringen mit den traumatischen Erlebnissen des Krieges, versuchen, eine neue Ordnung zu finden und sich in einer Welt zurechtzufinden, die von Armut, Hunger und Misstrauen geprägt ist. In dieser Atmosphäre des Chaos und der Verunsicherung kann das Böse leicht Fuß fassen.

Genau in dieser Zeit begeht ein brutaler Mörder eine Reihe von grausamen Verbrechen. Die Opfer sind meist Frauen, die in ihren eigenen vier Wänden auf bestialische Weise ums Leben kommen. Die Polizei tappt im Dunkeln, die Ermittlungen gestalten sich schwierig, und die Bevölkerung ist in Panik. Schnell wird klar, dass es sich um einen Serientäter handelt, der mit unglaublicher Grausamkeit vorgeht.

Ein Kommissar auf der Jagd nach der Wahrheit

Der junge und idealistische Kriminalkommissar Kersten wird mit dem Fall betraut. Er ist ein Mann mit Prinzipien, der an Gerechtigkeit glaubt und sich von dem festen Willen leiten lässt, den Mörder zu fassen und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Doch die Ermittlungen gestalten sich äußerst schwierig. Die Spuren sind spärlich, die Zeugen widersprüchlich, und die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse erschweren die Arbeit zusätzlich.

Kersten muss sich nicht nur mit dem Mörder auseinandersetzen, sondern auch mit den Widerständen innerhalb der Polizei und der Politik. Einige seiner Kollegen sind korrupt oder desinteressiert, andere wollen den Fall schnellstmöglich abschließen, um das Ansehen der Behörden zu wahren. Kersten gerät in einen Strudel aus Intrigen, Machtspielen und Lügen, der ihn an seine Grenzen bringt.

Die Suche nach dem Täter

Im Zuge seiner Ermittlungen stößt Kersten auf immer mehr Ungereimtheiten und Widersprüche. Er entdeckt, dass der Fall weit komplexer ist, als er zunächst angenommen hatte. Er beginnt, die Vergangenheit der Opfer zu durchleuchten, ihre Beziehungen und Geheimnisse aufzudecken. Dabei stößt er auf ein Netz aus Verbrechen, Lügen und Verrat, das bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft reicht.

Je tiefer Kersten in den Fall eintaucht, desto mehr gerät er selbst in Gefahr. Er wird bedroht, verfolgt und versucht, von der Wahrheit abzubringen. Doch er lässt sich nicht einschüchtern und setzt alles daran, den Mörder zu finden und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei muss er nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Leben riskieren.

Mehr als nur ein Kriminalfilm

„Nachts, wenn der Teufel kam“ ist jedoch weit mehr als nur ein spannender Kriminalfilm. Er ist ein eindringliches Porträt der deutschen Nachkriegsgesellschaft, das die sozialen und politischen Verhältnisse dieser Zeit schonungslos offenlegt. Der Film zeigt, wie die Menschen unter den Folgen des Krieges leiden, wie sie mit ihrer Schuld und Verantwortung umgehen und wie sie versuchen, eine neue Identität zu finden.

Der Film thematisiert auch die Frage nach der Gerechtigkeit. Kann es in einer Gesellschaft, die von Krieg und Gewalt geprägt ist, überhaupt Gerechtigkeit geben? Wie kann man mit Tätern umgehen, die selbst Opfer geworden sind? Diese Fragen werden im Film auf eindringliche Weise gestellt und regen zum Nachdenken an.

Darüber hinaus ist „Nachts, wenn der Teufel kam“ ein Film über die menschliche Natur. Er zeigt, dass Gut und Böse oft eng beieinander liegen und dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sowohl Gutes als auch Böses zu tun. Der Film wirft einen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele und zeigt, wie leicht Menschen von ihren Trieben und Instinkten beherrscht werden können.

Herausragende schauspielerische Leistungen

Der Film zeichnet sich durch herausragende schauspielerische Leistungen aus. Mario Adorf brilliert in der Rolle des Kommissars Kersten, der zwischen Pflichtbewusstsein und Gewissensbissen hin- und hergerissen ist. Auch die Nebenrollen sind hervorragend besetzt und tragen maßgeblich zur Authentizität und Spannung des Films bei.

Gert Fröbe, der den mutmaßlichen Täter spielt, verkörpert die Rolle des gestörten und manipulativen Mannes mit einer Intensität, die einem kalte Schauer über den Rücken jagt. Er versteht es, die Ambivalenz der Figur aufzuzeigen und den Zuschauer zwischen Abscheu und Mitleid schwanken zu lassen.

Die Schauspielerleistungen sind jedoch nicht nur beeindruckend, sondern auch glaubwürdig. Sie verleihen den Figuren Tiefe und Kontur und machen sie zu lebendigen Menschen, mit denen man mitfiebert und leidet.

Ein Meisterwerk des deutschen Films

„Nachts, wenn der Teufel kam“ ist ein Meisterwerk des deutschen Films, das auch nach Jahrzehnten nichts von seiner Brisanz und Aktualität verloren hat. Der Film ist nicht nur spannend und unterhaltsam, sondern auch tiefgründig und anregend. Er regt zum Nachdenken an, wirft unbequeme Fragen auf und fordert den Zuschauer heraus, sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Natur auseinanderzusetzen.

Der Film wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und gilt als einer der wichtigsten deutschen Filme der Nachkriegszeit. Er hat Generationen von Zuschauern bewegt und beeinflusst und ist ein wichtiger Beitrag zur deutschen Filmgeschichte.

Lassen Sie sich von diesem packenden und bewegenden Film fesseln und tauchen Sie ein in eine Welt des Grauens, der Intrigen und der menschlichen Abgründe. „Nachts, wenn der Teufel kam“ ist ein Filmerlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden.

Die visuelle Umsetzung

Die visuelle Gestaltung des Films trägt maßgeblich zur düsteren und beklemmenden Atmosphäre bei. Die Bilder sind in dunklen, gedeckten Farben gehalten, die die Tristesse und Hoffnungslosigkeit der Nachkriegszeit widerspiegeln. Die Kameraführung ist dynamisch und nervös, was die Spannung und das Unbehagen des Zuschauers verstärkt.

Die detailgetreue Ausstattung und die authentischen Kostüme tragen ebenfalls dazu bei, dass man sich in die Zeit zurückversetzt fühlt. Man spürt förmlich die Kälte und den Hunger der Nachkriegszeit und kann sich gut in die Lage der Menschen hineinversetzen, die unter diesen schwierigen Bedingungen leben mussten.

Die Musik des Films ist unaufdringlich, aber dennoch wirkungsvoll. Sie unterstreicht die Stimmung der jeweiligen Szene und verstärkt die Emotionen des Zuschauers. Die Musik ist nie aufdringlich oder effekthascherisch, sondern immer subtil und stimmungsvoll.

Die Thematik des Films

Der Film behandelt eine Vielzahl von wichtigen Themen, die auch heute noch relevant sind. Dazu gehören unter anderem:

- Die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit

- Die Frage nach Schuld und Verantwortung

- Die Bedeutung von Gerechtigkeit und Moral

- Die Abgründe der menschlichen Natur

- Die Rolle der Medien in der Gesellschaft

Der Film zeigt, wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um aus ihr zu lernen und Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Er mahnt zur Wachsamkeit und fordert dazu auf, sich gegen Ungerechtigkeit und Gewalt zu stellen.

Der Film ist ein Plädoyer für Menschlichkeit und Toleranz und erinnert daran, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sowohl Gutes als auch Böses zu tun. Er fordert dazu auf, die eigenen Vorurteile zu hinterfragen und sich für eine gerechtere und friedlichere Welt einzusetzen.

Eine zeitlose Geschichte

„Nachts, wenn der Teufel kam“ ist eine zeitlose Geschichte, die auch in der heutigen Zeit noch relevant ist. Der Film zeigt, dass die Probleme, mit denen die Menschen in der Nachkriegszeit zu kämpfen hatten, auch heute noch existieren. Krieg, Gewalt, Armut und Ungerechtigkeit sind immer noch Realität in vielen Teilen der Welt.

Der Film erinnert daran, dass es wichtig ist, sich für eine bessere Welt einzusetzen und dass jeder Einzelne einen Beitrag dazu leisten kann. Er macht Mut und Hoffnung und zeigt, dass es sich lohnt, für Gerechtigkeit und Frieden zu kämpfen.

Sehen Sie „Nachts, wenn der Teufel kam“ und lassen Sie sich von diesem beeindruckenden Film berühren, bewegen und inspirieren. Er wird Sie noch lange nach dem Abspann beschäftigen und Ihnen neue Perspektiven auf die Welt eröffnen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Film

Ist der Film „Nachts, wenn der Teufel kam“ eine wahre Geschichte?

Ja, der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Er thematisiert die Mordserie des Serienmörders Bruno Lüdke im Nachkriegsdeutschland.

Wo kann ich „Nachts, wenn der Teufel kam“ sehen?

Der Film ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar und kann auch als DVD oder Blu-ray erworben werden.

Wer hat die Hauptrollen in „Nachts, wenn der Teufel kam“ gespielt?

Die Hauptrollen spielten Mario Adorf als Kommissar Kersten und Gert Fröbe als der Verdächtige Willi Keun.

Welche Auszeichnungen hat der Film gewonnen?

„Nachts, wenn der Teufel kam“ wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter der Deutsche Filmpreis.

Warum ist der Film auch heute noch relevant?

Der Film behandelt zeitlose Themen wie Schuld, Gerechtigkeit und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die auch in der heutigen Zeit von Bedeutung sind.

Wie realistisch ist die Darstellung der Nachkriegszeit im Film?

Der Film legt großen Wert auf eine authentische Darstellung der Nachkriegszeit, sowohl in Bezug auf die Ausstattung als auch auf die Lebensumstände der Menschen.

Was macht „Nachts, wenn der Teufel kam“ zu einem besonderen Film?

Die Kombination aus spannender Kriminalgeschichte, tiefgründiger Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit und herausragenden schauspielerischen Leistungen macht den Film zu einem besonderen Filmerlebnis.

Für wen ist dieser Film geeignet?

Der Film ist für Zuschauer geeignet, die sich für Kriminalfilme, deutsche Geschichte und gesellschaftliche Themen interessieren.

Gibt es eine Altersfreigabe für „Nachts, wenn der Teufel kam“?

Die Altersfreigabe für „Nachts, wenn der Teufel kam“ ist ab 16 Jahren.

Was sind die zentralen Botschaften des Films?

Die zentralen Botschaften des Films sind die Bedeutung von Gerechtigkeit, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Mahnung zur Wachsamkeit gegenüber den Abgründen der menschlichen Natur.

![Agatha Christie: MARPLE - Staffel 6 [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/agatha-christie-marple-staffel-6-2-dvds-dvd-julia-mckenzie-300x423.jpeg)