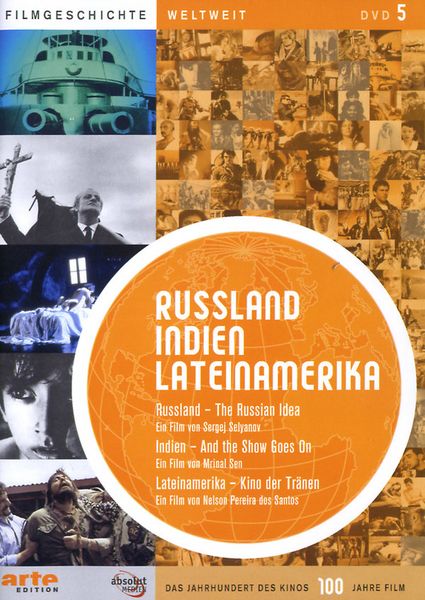

Entdecke die verborgenen Schätze des Weltkinos: Eine Reise durch Russland, Indien und Lateinamerika

Tauche ein in die faszinierende Welt des Films und entdecke die einzigartigen Filmgeschichten Russlands, Indiens und Lateinamerikas. Diese Sammlung ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Filmen; sie ist eine Hommage an die Vielfalt menschlicher Erfahrungen, erzählt durch die Linse talentierter Filmemacher, die mit Leidenschaft und Kreativität ihre Geschichten auf die Leinwand bringen.

Vergiss Hollywood-Blockbuster und Mainstream-Kino! Begleite uns auf einer Reise, die dich zu den Ursprüngen des Films in diesen pulsierenden Regionen führt, wo Kultur, Geschichte und soziale Realitäten auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen. Erlebe Kino, das zum Nachdenken anregt, das berührt und das den Horizont erweitert.

Warum diese Filmsammlung ein Muss für jeden Filmliebhaber ist

Diese exklusive Sammlung bietet dir einen umfassenden Einblick in die Filmgeschichte Russlands, Indiens und Lateinamerikas. Sie ist sorgfältig zusammengestellt, um sowohl Kenner als auch Neulinge zu begeistern. Entdecke Filme, die nicht nur unterhalten, sondern auch wichtige kulturelle und historische Perspektiven vermitteln. Lass dich von der Schönheit der Bilder, der Kraft der Geschichten und der Leidenschaft der Filmemacher inspirieren.

Hier sind einige Gründe, warum du dir diese einzigartige Filmsammlung nicht entgehen lassen solltest:

- Vielfalt und Reichtum: Erlebe die unglaubliche Vielfalt der Filmstile und -themen aus Russland, Indien und Lateinamerika.

- Kulturelle Einblicke: Gewinne tiefe Einblicke in die Kulturen, Traditionen und sozialen Realitäten dieser faszinierenden Regionen.

- Inspiration und Emotion: Lass dich von den bewegenden Geschichten und den kraftvollen Bildern inspirieren und berühren.

- Kino jenseits des Mainstreams: Entdecke Filme, die abseits des Hollywood-Rummels neue Perspektiven eröffnen.

- Eine Investition in deine Bildung: Erweitere dein Wissen über Filmgeschichte und Weltkulturen.

Russland: Von Eisenstein zu Tarkowski – Eine Reise durch die russische Filmgeschichte

Die russische Filmgeschichte ist reich an Innovation, künstlerischer Brillanz und politischem Engagement. Von den revolutionären Montagen Sergei Eisensteins bis zu den metaphysischen Meisterwerken Andrei Tarkowskis hat das russische Kino immer wieder neue Wege beschritten und die Filmkunst maßgeblich beeinflusst.

Die Pioniere des russischen Films

Beginne deine Reise mit den visionären Werken von Sergei Eisenstein, dessen Filme wie „Panzerkreuzer Potemkin“ und „Alexander Newski“ die Welt des Films revolutionierten. Erlebe die Kraft seiner Montage-Technik und die emotionalen Wucht seiner Inszenierungen. Entdecke auch die frühen Werke anderer russischer Filmpioniere, die den Grundstein für eine blühende Filmindustrie legten.

Die Meisterwerke der Sowjetzeit

Tauche ein in die Welt des sowjetischen Kinos, das von politischer Ideologie und künstlerischer Experimentierfreude geprägt war. Entdecke die Filme von Dziga Vertov, dessen „Mann mit der Kamera“ eine bahnbrechende Dokumentation darstellt, und die Werke von Grigori Alexandrow, der mit seinen Musikfilmen ein breites Publikum begeisterte.

Andrei Tarkowski: Ein Visionär des Kinos

Andrei Tarkowski gilt als einer der größten Filmemacher aller Zeiten. Seine Filme wie „Solaris“, „Stalker“ und „Andrei Rubljow“ sind tiefgründige Reflexionen über die menschliche Existenz, Spiritualität und die Beziehung zur Natur. Lass dich von seiner einzigartigen Bildsprache, seiner langsamen Erzählweise und seiner philosophischen Tiefe verzaubern.

Das moderne russische Kino

Erlebe die Vielfalt des modernen russischen Kinos, das sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neu erfunden hat. Entdecke die Werke von Regisseuren wie Nikita Michalkow, Andrei Swjaginzew und Alexei German, die mit ihren Filmen internationale Anerkennung gefunden haben und die russische Filmtradition auf innovative Weise fortsetzen.

Indien: Bollywood und mehr – Eine Explosion der Farben und Emotionen

Das indische Kino ist ein Universum für sich, geprägt von farbenprächtigen Bildern, mitreißenden Musikeinlagen und emotionalen Geschichten. Bollywood, das Zentrum der Hindi-Filmindustrie, ist weltweit bekannt für seine opulenten Produktionen, aber das indische Kino hat noch viel mehr zu bieten als nur Bollywood.

Bollywood: Das Herz des indischen Kinos

Erlebe die Magie von Bollywood mit seinen glamourösen Stars, den eingängigen Songs und den dramatischen Liebesgeschichten. Entdecke die Filme von Regisseuren wie Yash Chopra, Karan Johar und Sanjay Leela Bhansali, die mit ihren opulenten Inszenierungen ein Millionenpublikum begeistern. Lass dich von der Lebensfreude und der Energie des Bollywood-Kinos mitreißen.

Jenseits von Bollywood: Die Vielfalt des indischen Films

Entdecke die Vielfalt des indischen Kinos jenseits von Bollywood. Erlebe die Filme aus den verschiedenen regionalen Filmindustrien, wie zum Beispiel das Bengali-Kino, das Malayalam-Kino und das Tamil-Kino. Diese Filme zeichnen sich oft durch ihre Realitätsnähe, ihre soziale Kritik und ihre künstlerische Innovation aus.

Satyajit Ray: Ein Meister des indischen Kinos

Satyajit Ray gilt als einer der bedeutendsten Filmemacher Indiens. Seine „Apu-Trilogie“ ist ein Meisterwerk des Neorealismus und erzählt die Geschichte eines Jungen, der in einem bengalischen Dorf aufwächst. Entdecke die Poesie seiner Bilder, die Tiefe seiner Charaktere und die universelle Gültigkeit seiner Geschichten.

Das moderne indische Kino

Erlebe die Innovation und Kreativität des modernen indischen Kinos. Entdecke die Werke von Regisseuren wie Anurag Kashyap, Ritesh Batra und Zoya Akhtar, die mit ihren Filmen neue Wege beschreiten und die indische Filmtradition aufregend neu interpretieren. Lass dich von der Vielfalt der Themen, der Experimentierfreude und der gesellschaftlichen Relevanz des modernen indischen Kinos überraschen.

Lateinamerika: Von magischem Realismus zu politischem Kino – Eine Spiegelung der Seele eines Kontinents

Das lateinamerikanische Kino ist ein Spiegel der vielfältigen Kulturen, der bewegten Geschichte und der sozialen Realitäten des Kontinents. Von den Werken des magischen Realismus bis zum engagierten politischen Kino hat das lateinamerikanische Kino immer wieder wichtige Impulse gesetzt und die Filmkunst bereichert.

Die Pioniere des lateinamerikanischen Films

Entdecke die frühen Werke der lateinamerikanischen Filmpioniere, die den Grundstein für eine unabhängige und selbstbewusste Filmindustrie legten. Erlebe die Filme von Regisseuren wie Humberto Solás (Kuba) und Leopoldo Torre Nilsson (Argentinien), die mit ihren Werken neue Wege beschritten und die Filmkunst Lateinamerikas maßgeblich beeinflussten.

Der Nuevo Cine Latinoamericano: Ein Kino des Widerstands

Tauche ein in die Welt des Nuevo Cine Latinoamericano, einer Bewegung, die in den 1960er Jahren entstand und die sich durch ihr politisches Engagement, ihre soziale Kritik und ihre experimentelle Ästhetik auszeichnete. Entdecke die Filme von Regisseuren wie Fernando Solanas (Argentinien), Glauber Rocha (Brasilien) und Tomás Gutiérrez Alea (Kuba), die mit ihren Werken die Stimme der Unterdrückten und Ausgebeuteten erhoben.

Der magische Realismus im Film

Lass dich von der Magie des lateinamerikanischen Kinos verzaubern, das oft von Elementen des magischen Realismus geprägt ist. Entdecke die Filme von Regisseuren wie Arturo Ripstein (Mexiko) und Gabriel García Márquez (Kolumbien), die mit ihren Werken eine Welt erschaffen, in der Realität und Fantasie auf wunderbare Weise miteinander verschmelzen.

Das moderne lateinamerikanische Kino

Erlebe die Vielfalt und Kreativität des modernen lateinamerikanischen Kinos. Entdecke die Werke von Regisseuren wie Alejandro González Iñárritu (Mexiko), Lucrecia Martel (Argentinien) und Pablo Larraín (Chile), die mit ihren Filmen internationale Anerkennung gefunden haben und die lateinamerikanische Filmtradition aufregend neu interpretieren. Lass dich von der Vielfalt der Themen, der Experimentierfreude und der gesellschaftlichen Relevanz des modernen lateinamerikanischen Kinos überraschen.

Filmemacherinnen im Fokus

Diese Sammlung widmet den herausragenden Filmemacherinnen aus Russland, Indien und Lateinamerika besondere Aufmerksamkeit. Entdecke die einzigartigen Perspektiven und Geschichten von Regisseurinnen, die mit ihren Filmen die Welt verändern. Von Kira Muratowa (Ukraine/Russland) bis Aparna Sen (Indien) und Lucrecia Martel (Argentinien) – lass dich von der Kraft und Kreativität dieser außergewöhnlichen Künstlerinnen inspirieren.

Eine kuratierte Auswahl, die begeistert

Unsere sorgfältig zusammengestellte Sammlung präsentiert dir eine Auswahl der bedeutendsten und bewegendsten Filme aus Russland, Indien und Lateinamerika. Wir haben darauf geachtet, eine Balance zwischen Klassikern und modernen Meisterwerken zu finden, um dir einen umfassenden Einblick in die Filmgeschichte dieser Regionen zu ermöglichen. Ob du nun ein erfahrener Cineast bist oder gerade erst deine Liebe zum Weltkino entdeckst, diese Sammlung wird dich begeistern und inspirieren.

Diese Sammlung bietet dir nicht nur unterhaltsame Stunden, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit, dein Wissen über Filmgeschichte, Kulturen und soziale Realitäten zu erweitern. Lass dich von der Vielfalt und Schönheit des Weltkinos überraschen und entdecke Filme, die dich noch lange begleiten werden.

FAQ

Was genau beinhaltet diese Filmsammlung?

Diese Filmsammlung bietet eine kuratierte Auswahl von Filmen aus Russland, Indien und Lateinamerika, die die Filmgeschichte und kulturelle Vielfalt dieser Regionen widerspiegeln. Sie enthält sowohl Klassiker als auch moderne Meisterwerke, Spielfilme und Dokumentationen, die von renommierten Filmemachern geschaffen wurden. Die Sammlung ist darauf ausgerichtet, einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Stile, Themen und Perspektiven des Kinos in diesen Regionen zu geben.

Für wen ist diese Sammlung geeignet?

Diese Sammlung ist ideal für alle, die sich für Filmgeschichte, Weltkulturen und soziale Themen interessieren. Sie richtet sich an Filmliebhaber, Cineasten, Studenten, Lehrer und alle, die ihren Horizont erweitern und neue Perspektiven entdecken möchten. Auch für diejenigen, die abseits des Mainstream-Kinos nach anspruchsvollen und inspirierenden Filmen suchen, ist diese Sammlung bestens geeignet.

In welchem Format sind die Filme verfügbar?

Die Filme sind in verschiedenen Formaten verfügbar, um eine optimale Kompatibilität mit Ihren Geräten zu gewährleisten. Dazu gehören in der Regel digitale Downloads in hoher Auflösung (HD), DVDs und Blu-rays. Bitte überprüfen Sie die spezifischen Produktinformationen, um das verfügbare Format für jeden Film zu erfahren.

Sind Untertitel verfügbar?

Ja, alle Filme in dieser Sammlung sind mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen versehen, um ein breites Publikum anzusprechen. In der Regel sind Untertitel in Deutsch, Englisch und gegebenenfalls weiteren Sprachen verfügbar. Bitte überprüfen Sie die spezifischen Produktinformationen für jeden Film, um die verfügbaren Untertitelsprachen zu erfahren.

Wie kann ich auf die Filme zugreifen?

Der Zugriff auf die Filme hängt vom gewählten Format ab. Digitale Downloads können direkt nach dem Kauf heruntergeladen und auf Ihren Geräten gespeichert werden. DVDs und Blu-rays werden Ihnen per Post zugesandt. Bitte beachten Sie die spezifischen Anweisungen, die Sie nach dem Kauf erhalten.

Gibt es eine Möglichkeit, die Filme vor dem Kauf anzusehen?

In vielen Fällen stellen wir Trailer oder kurze Ausschnitte der Filme zur Verfügung, damit Sie sich einen Eindruck von der Qualität und dem Inhalt verschaffen können. Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice, um weitere Informationen zu erhalten.

Wie erhalte ich Unterstützung, wenn ich Probleme mit dem Zugriff auf die Filme habe?

Unser Kundenservice-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei allen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit dem Zugriff auf die Filme zu helfen. Sie können uns per E-Mail, Telefon oder über unsere Website kontaktieren. Wir sind bestrebt, Ihnen einen schnellen und effizienten Support zu bieten.

Kann ich diese Sammlung auch verschenken?

Ja, diese Filmsammlung ist ein ideales Geschenk für alle Filmliebhaber und Kulturinteressierten. Sie können die Sammlung entweder als physisches Produkt (DVDs, Blu-rays) oder als digitalen Download verschenken. In vielen Fällen bieten wir auch spezielle Geschenkverpackungen und personalisierte Nachrichten an.

Sind die Filme legal und urheberrechtlich geschützt?

Ja, alle Filme in dieser Sammlung sind legal erworben und urheberrechtlich geschützt. Wir arbeiten eng mit den Rechteinhabern zusammen, um sicherzustellen, dass wir die Filme auf legale Weise anbieten und die Urheberrechte respektieren. Durch den Kauf dieser Sammlung unterstützen Sie die Filmemacher und tragen zur Förderung des Weltkinos bei.

![Die Welt der Antike - Ursprünge unserer Zivilisation [2 DVDs]](https://www.filme.de/wp-content/uploads/2023/08/die-welt-der-antike-urspruenge-unserer-zivilisation-2-dvds-dvd-diverse-300x404.jpeg)