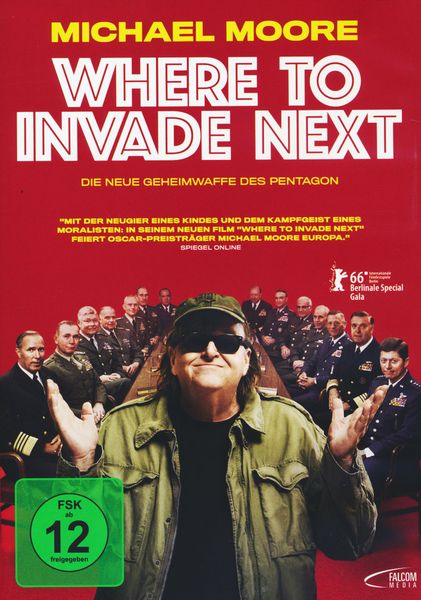

Eine urkomische und erhellende Weltreise: Where to Invade Next

Können wir die Welt wirklich verbessern, indem wir von anderen lernen? In Michael Moores ebenso provokantem wie unterhaltsamem Film „Where to Invade Next“ begibt sich der Oscar-prämierte Filmemacher auf eine ungewöhnliche „Invasionstour“ rund um den Globus. Mit einer großen Portion Humor und entwaffnender Neugierde „erobert“ Moore Länder, um sich deren besten Ideen und Errungenschaften anzueignen – Ideen, die Amerika vielleicht schon längst hätte übernehmen sollen.

Vergessen Sie alles, was Sie über Dokumentarfilme zu wissen glauben. „Where to Invade Next“ ist kein trostloser Abgesang auf die Probleme der Welt, sondern eine inspirierende und oft urkomische Reise, die uns dazu anregt, über den Tellerrand hinauszuschauen und uns zu fragen: Was wäre, wenn wir uns nur die besten Aspekte anderer Kulturen aneignen würden?

Eine satirische „Invasion“ für den guten Zweck

Ausgestattet mit einer US-Flagge und einer unstillbaren Neugierde reist Michael Moore von Italien nach Frankreich, von Finnland nach Slowenien und weiter. Sein Ziel ist es nicht, Länder zu unterwerfen, sondern vielmehr, deren Schätze zu entdecken: fortschrittliche Bildungssysteme, humane Gefängnisse, großzügige Sozialleistungen, gesunde Esskultur und eine starke Work-Life-Balance. Moore präsentiert diese Ideen nicht als Utopien, sondern als real existierende Modelle, die das Leben der Menschen messbar verbessern.

Mit seinem charakteristischen Mix aus investigativem Journalismus und satirischem Humor enthüllt Moore, wie diese scheinbar „fremden“ Konzepte in Wirklichkeit oft amerikanische Wurzeln haben. Er erinnert uns daran, dass viele der progressiven Ideen, die heute in anderen Ländern florieren, einst in den Vereinigten Staaten entstanden sind, aber aus verschiedenen Gründen in Vergessenheit geraten sind oder nie vollständig umgesetzt wurden.

Mehr als nur Unterhaltung: Ein Aufruf zum Handeln

„Where to Invade Next“ ist weit mehr als nur ein unterhaltsamer Film. Er ist ein Weckruf, der uns dazu auffordert, unsere eigenen Annahmen und Vorurteile zu hinterfragen. Moore zwingt uns, über die Grenzen unseres eigenen Landes hinauszuschauen und zu erkennen, dass es überall auf der Welt wertvolle Lektionen zu lernen gibt. Er zeigt uns, dass Fortschritt nicht bedeutet, alles selbst neu zu erfinden, sondern vielmehr, sich von den Besten inspirieren zu lassen und bewährte Konzepte zu adaptieren.

Der Film ist eine Hommage an die menschliche Kreativität und den unermüdlichen Drang, die Welt zu verbessern. Er ist ein Plädoyer für Offenheit, Toleranz und den Mut, von anderen zu lernen. „Where to Invade Next“ ist ein Film, der zum Nachdenken anregt, der inspiriert und der uns mit einem Gefühl der Hoffnung und des Optimismus zurücklässt.

Entdecken Sie die Highlights der „Invasion“

„Where to Invade Next“ ist eine Reise voller überraschender Entdeckungen und unvergesslicher Begegnungen. Hier sind einige der Highlights, die Sie in diesem außergewöhnlichen Film erwarten:

Italien: Urlaub mit Herz und Seele

Moore beginnt seine „Invasion“ in Italien, wo er feststellt, dass Arbeitnehmer gesetzlich zu bezahltem Urlaub verpflichtet sind – und das in einem Ausmaß, von dem Amerikaner nur träumen können. Er trifft Angestellte, die sich nicht nur über ihren langen Urlaub freuen, sondern auch über andere Annehmlichkeiten wie bezahlte Babypausen und großzügige Essenszuschüsse. Moore fragt sich, warum ein Land wie Italien, das oft für seine wirtschaftlichen Probleme kritisiert wird, seinen Arbeitnehmern so viel mehr Wertschätzung entgegenbringt als die Vereinigten Staaten.

Frankreich: Schule wie im Paradies

In Frankreich entdeckt Moore ein Schulsystem, das auf den Prinzipien von Genuss und Wohlbefinden basiert. Die Schulkantinen servieren Gourmetgerichte, die von Ernährungsexperten zusammengestellt werden, und die Kinder lernen schon früh, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. Hausaufgaben sind minimal, und der Fokus liegt darauf, die Kreativität und Neugierde der Schüler zu fördern. Moore ist beeindruckt von der Tatsache, dass ein Land wie Frankreich, das für seine hohe Staatsverschuldung bekannt ist, dennoch bereit ist, in die Bildung seiner Kinder zu investieren.

Finnland: Bildung neu definiert

Finnland, das regelmäßig zu den leistungsstärksten Ländern in internationalen Bildungsstudien gehört, hat ein Schulsystem entwickelt, das auf Vertrauen, Respekt und Individualität basiert. Es gibt keine standardisierten Tests, die Lehrer haben viel Autonomie, und die Schüler werden ermutigt, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Moore ist fasziniert von der Tatsache, dass ein Land wie Finnland, das über wenige natürliche Ressourcen verfügt, dennoch in der Lage ist, ein so erfolgreiches Bildungssystem zu schaffen.

Slowenien: Kostenlose Bildung für alle

In Slowenien erfährt Moore, dass Hochschulbildung für alle Bürger kostenlos ist – einschließlich ausländischer Studenten. Er trifft Studenten, die aus aller Welt nach Slowenien gekommen sind, um dort zu studieren, ohne sich Sorgen um Studiengebühren machen zu müssen. Moore fragt sich, warum ein Land wie Slowenien, das relativ klein und wirtschaftlich bescheiden ist, dennoch in der Lage ist, seinen Bürgern eine so wertvolle Ressource zur Verfügung zu stellen.

Deutschland: Die Last der Vergangenheit tragen und Verantwortung übernehmen

In Deutschland setzt sich Moore mit der schwierigen Vergangenheit des Landes auseinander und untersucht, wie die Deutschen gelernt haben, mit ihrer Geschichte umzugehen und Verantwortung für die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs zu übernehmen. Er besucht Gedenkstätten und Museen, die an die Opfer des Holocaust erinnern, und spricht mit Menschen, die sich aktiv für die Aufarbeitung der Vergangenheit einsetzen. Moore ist beeindruckt von der Ehrlichkeit und dem Mut der Deutschen, sich ihrer Geschichte zu stellen und daraus zu lernen.

Portugal: Drogenentkriminalisierung als Lösung

In Portugal entdeckt Moore ein progressives Drogenpolitik, das auf Entkriminalisierung und Schadensminimierung basiert. Anstatt Drogenkonsumenten zu kriminalisieren, bietet Portugal ihnen Unterstützung und Behandlung an. Moore ist überrascht von den positiven Ergebnissen dieser Politik, die zu einem Rückgang des Drogenkonsums, der HIV-Infektionen und der Drogenkriminalität geführt hat.

Norwegen: Gefängnisse, die rehabilitieren statt bestrafen

In Norwegen besucht Moore ein Gefängnis, das eher einem College-Campus als einer Strafanstalt ähnelt. Die Gefangenen leben in Einzelzellen mit eigenem Bad und Fernseher, und sie werden ermutigt, ihre Interessen zu verfolgen und sich auf ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorzubereiten. Moore ist beeindruckt von der humanen und rehabilitationsorientierten Philosophie des norwegischen Strafvollzugs, die zu einer der niedrigsten Rückfallquoten der Welt geführt hat.

Tunesien: Frauenrechte als Motor des Wandels

In Tunesien erfährt Moore, wie Frauen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der arabischen Revolution gespielt haben und wie sie sich weiterhin für ihre Rechte und Gleichstellung einsetzen. Er trifft Aktivistinnen, die sich mutig für eine gerechtere und demokratischere Gesellschaft einsetzen, und ist inspiriert von ihrem Engagement und ihrer Entschlossenheit.

Die zentralen Themen von „Where to Invade Next“

„Where to Invade Next“ ist ein Film, der viele wichtige Themen anspricht und zum Nachdenken anregt. Hier sind einige der zentralen Botschaften, die Moore mit seinem Film vermitteln möchte:

Die Bedeutung von Bildung

Moore betont die Bedeutung von Bildung als Grundlage für eine gerechtere und prosperierende Gesellschaft. Er zeigt, wie Länder, die in Bildung investieren, langfristig davon profitieren, sowohl wirtschaftlich als auch sozial. Er kritisiert das amerikanische Bildungssystem, das seiner Meinung nach zu stark auf standardisierte Tests und Wettbewerb ausgerichtet ist und zu wenig Wert auf Kreativität und Individualität legt.

Die Notwendigkeit eines starken Sozialstaats

Moore plädiert für einen starken Sozialstaat, der allen Bürgern ein Mindestmaß an Sicherheit und Würde garantiert. Er zeigt, wie Länder mit gut ausgebauten Sozialsystemen gesünder, glücklicher und produktiver sind. Er kritisiert die amerikanische Politik, die seiner Meinung nach zu sehr auf Individualismus und Eigenverantwortung setzt und zu wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schwächsten nimmt.

Die Bedeutung von Work-Life-Balance

Moore betont die Bedeutung einer gesunden Work-Life-Balance für das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen. Er zeigt, wie Länder mit kürzeren Arbeitszeiten und längeren Urlaubszeiten gesündere und glücklichere Bürger haben. Er kritisiert die amerikanische Arbeitskultur, die seiner Meinung nach zu sehr auf Leistung und Profit ausgerichtet ist und zu wenig Wert auf Erholung und Freizeit legt.

Die Notwendigkeit, aus der Geschichte zu lernen

Moore betont die Notwendigkeit, aus der Geschichte zu lernen und Verantwortung für die Fehler der Vergangenheit zu übernehmen. Er zeigt, wie Länder, die sich ihrer Geschichte stellen, in der Lage sind, eine bessere Zukunft zu gestalten. Er kritisiert die amerikanische Geschichtsschreibung, die seiner Meinung nach zu oft beschönigt und die dunklen Kapitel der Vergangenheit ausblendet.

Die Bedeutung von Frauenrechten

Moore betont die Bedeutung von Frauenrechten als Grundlage für eine gerechtere und demokratischere Gesellschaft. Er zeigt, wie Länder, in denen Frauen gleichberechtigt sind, wirtschaftlich und sozial erfolgreicher sind. Er kritisiert die amerikanische Gesellschaft, die seiner Meinung nach immer noch von patriarchalischen Strukturen geprägt ist und Frauen benachteiligt.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zu „Where to Invade Next“

Was ist die Hauptaussage des Films?

Die Hauptaussage des Films ist, dass die Vereinigten Staaten von anderen Ländern lernen können, um ihre eigenen Probleme zu lösen und eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Moore zeigt, dass viele der progressiven Ideen, die heute in anderen Ländern florieren, in Wirklichkeit oft amerikanische Wurzeln haben.

Ist der Film politisch?

Ja, „Where to Invade Next“ ist ein politischer Film, der sich kritisch mit der amerikanischen Politik und Gesellschaft auseinandersetzt. Moore vertritt eine progressive Perspektive und plädiert für einen starken Sozialstaat, eine gerechtere Bildungspolitik und eine humane Drogenpolitik.

Ist der Film unterhaltsam?

Ja, trotz seiner politischen Botschaft ist „Where to Invade Next“ ein sehr unterhaltsamer Film. Moore verwendet seinen charakteristischen Humor, um komplexe Themen aufzugreifen und dem Zuschauer auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. Der Film ist voller überraschender Entdeckungen und unvergesslicher Begegnungen.

Ist der Film sehenswert?

Ja, „Where to Invade Next“ ist ein Film, der zum Nachdenken anregt und inspiriert. Er ist ein Plädoyer für Offenheit, Toleranz und den Mut, von anderen zu lernen. Der Film ist sowohl informativ als auch unterhaltsam und bietet dem Zuschauer eine neue Perspektive auf die Welt.

Wo kann ich den Film sehen?

„Where to Invade Next“ ist auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar und kann auch als DVD oder Blu-ray erworben werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem bevorzugten Anbieter nach den Verfügbarkeiten.

Ist der Film für Kinder geeignet?

Der Film ist für Jugendliche und Erwachsene geeignet. Einige Szenen und Themen könnten für jüngere Kinder möglicherweise nicht geeignet sein.

Hat der Film Preise gewonnen?

Ja, „Where to Invade Next“ wurde für mehrere Preise nominiert und hat einige Auszeichnungen gewonnen, darunter den Critics‘ Choice Movie Award für den besten Dokumentarfilm.